달빛에 물들다

최인호展 / CHOIINHO / 崔仁浩 / painting

2022_0315 ▶ 2022_0327

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 12:00pm~06:00pm /

일요일_12:00pm~05:00pm27

일_12:00pm~02:00pm

갤러리 담

GALLERY DAM

서울 종로구 윤보선길 72(안국동 7-1번지)

Tel. +82.(0)2.738.2745

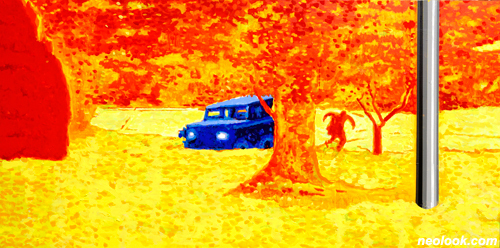

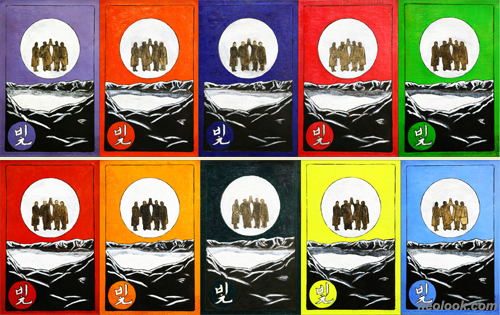

최인호의 회화 ● 삶은 혹, 꿈을 꾸는 것일지도 모른다 여기에 골방이 있다. 쪽창으로 흘러드는 빛과 반쯤 지워진 모서리가 이곳이 실내임을 말해주는 방이다. 쪽창이 환한 것으로 보아 아마도 낮일 것이다. 아무것도 없는 빈방에 다만 둥근 테로 장식한 거울이 하나 걸려 있다. 방 안은 아마도 창으로 흘러들어왔을 부드러운 빛의 질감으로 은근한 것 같기도 하고, 연문지 해문지 알 수 없는 공기로 희뿌연 것도 같다. 그리고 벽과 바닥이 접한 모서리 부분에 한쪽 팔을 머리에 괴고 한 남자가 모로 누워있다. 뒤척이는 것도 같고 선잠을 설치는 것도 같은 남자는, 잠을 자는가. 꿈을 꾸는가. 잠결에 꿈을 꾸는 것인가. 꿈속에서 잠든 것인가. ● 은근한, 희뿌연 공기가 잠과 꿈의 경계를 지우는 것도 같고, 현실과 비현실의 지경을 넘나드는 것도 같다. 여기에 이곳이 다름 아닌 방임을 말해주는 반쯤 지워진 모서리는 경계를 견고하게 하기보다는 해체를 위해 있는 것도 같다. 그는 무슨 꿈을 꾸는가. 혹 삶이라는 꿈을 꾸고 있는지도 모를 일이다. 그리고 거울 속에 얼핏 한 사람이 서 있는 것도 같다. 흐릿한, 애매한, 마치 흔적과도 같고 그림자와도 같은 그는 누구인가. 이방인? 유령? 분신? 보르헤스는 거울 속에 타자들이 산다고 했다. 자기_타자다. 그렇게 거울 속 희뿌연 사람이 방에 모로 누워 잠든, 혹 삶이라는 꿈을 꾸고 있을지도 모를, 다른 한 사람을 보지 않으면서 보고 있다. 그렇게 삶은 혹, 꿈을 꾸는 것일지도 모른다. 기억일지도 모르고, 추억일지도 모르고, 존재의 희미한 그림자를 더듬는 것인지도 모른다.

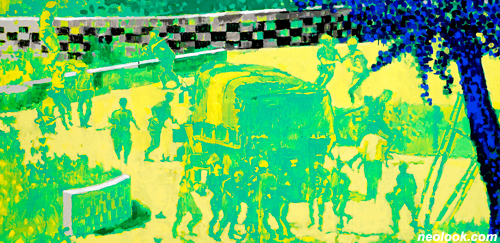

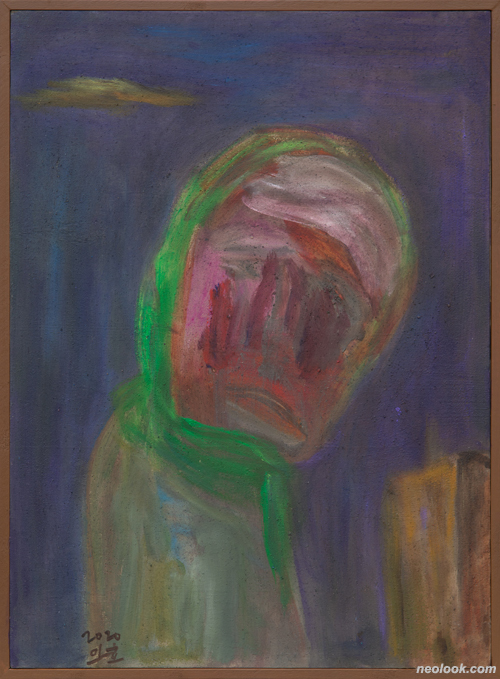

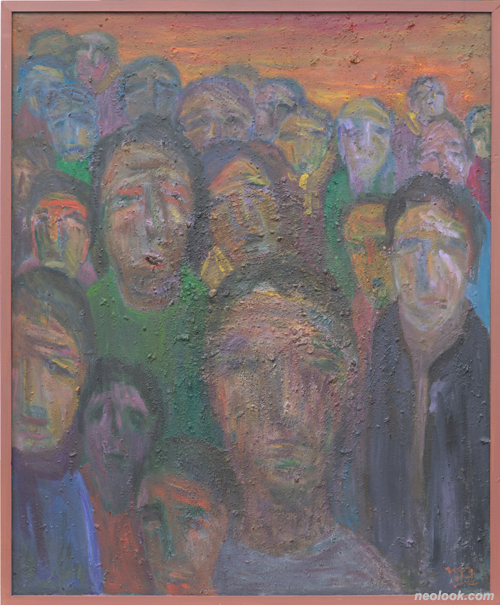

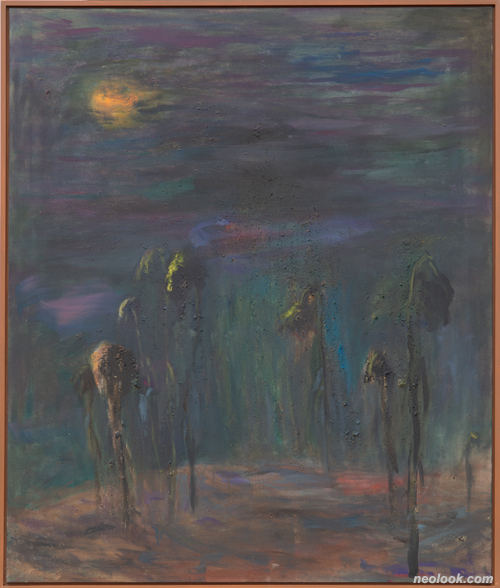

그리고 사람들이 있다. 얼굴 없는 사람들이 있고, 얼굴이 뭉개진 사람들이 있고, 얼굴이 어둠에 파묻힌 사람들이 있고, 무표정한 사람들이 있고, 흙 같고 질감 덩어리 같은 사람들이 있고, 마치 흔적과도 같은 사람들이 있다. 물 속이나 물 위에 부유하는 사람들이 있고, 바람 속에 스쳐 지나가는 사람들이 있고, 흙 위에 짐승처럼 웅크리고 있는 사람들이 있고, 유령처럼 길 위에 서성이는 사람들이 있다. ● 개와 함께 산책하는 사람이 있고, 아마도 웃음 속에 울음을 감춘 사람이 있고, 얼굴을 가면처럼 쓰고 있는 사람이 있고, 곰팡이와 함께 해체되는 사람이 있고, 비처럼 흘러내리는 사람이 있고, 벽이나 땅속으로 스며드는 사람이 있고, 종잇장 같은 사람이 있다. 등을 보여주는 사람이 있고, 긴 그림자를 밟으며 걸어가는 사람이 있고, 뱃전에 선 사람이 있고, 샤워를 하면서 우는지 웃는지 모를 사람이 있다. 목도리를 한 남자가 있고, 꽃을 든 남자가 있고, 멍하게 창밖을 보는 남자가 있고, 머리에 관을 쓰고 있는 남자(어린 왕자)가 있고, 낮술에 취한 남자가 있고, 불안처럼 빨간 기우뚱한 벽에 기대선 남자가 있다. ● 이 사람들은 다 누구인가. 아마도 기억과 회상으로 불러낸, 그렇게 작가의 일부가 되고 자기를 분유하는, 작가의 분신들일 것이다. 그렇게 작가의 그림에서는 심지어 현실을 그릴 때조차 과거처럼 보이고, 흔적처럼 보인다. 상처가 아문 자리처럼 보이고, 정서로 승화된 외상처럼 보인다. 연민의 집인 사진 앨범 속 빛바랜, 색 바랜, 낡은 사진처럼 보인다. 그렇게 작가는 혹 그때의 그리고 지금의 자기를 호출하는 한편, 자기 분신 그러므로 자기를 분유하고 있는 타자들(자기_타자)과 대면하고 있는지도 모를 일이다.

그림을 보면, 왠지 자기와 닮은 그림을 그리는 사람이 있고, 그렇지 않은 사람이 있다. 그림을 그린 사람을 알 것도 같은 그림이 있고, 그렇지 않은 그림이 있다. 그 사람을 보는 것 같은 그림이 있고, 그렇지 않은 그림이 있다. 그림과 사람이 일치하는 그림이 있고, 그림과 사람이 동떨어진 그림이 있다. 회화의 자율성과 예술의 형식논리에 천착한 모더니즘 패러다임에 견인된 추상미술이 아니라면, 대개 어떤 식으로든 약간씩은 그림과 사람이 닮기 마련인데, 그중에서도 유독, 많이 그런 사람이 있다. ● 최인호가 그렇고, 그가 그림 그림이 그렇다. 쓸쓸한 것 같기도 하고, 우울한 것 같기도 하고, 세상에 저 홀로 내던져진 것 같기도 하고, 칠흑 같은 우주를 저 홀로 떠도는 미아 같기도 하고, 꿈을 꾸는 것 같기도 하고, 대기 속으로 사라지고 말 희박한 존재를 보는 것 같기도 하고, 존재의 흔적 그러므로 존재가 잠시 머물다 간 빈자리를 보는 것 같기도 하고, 눈을 돌려 다시 보면 사라지고 말 신기루를 보는 것 같기도 하고, 현실에서조차 과거를 보는 것 같기도 하고, 아득하고 아련하고 아린 기억을 더듬는 것 같기도 하고, 그 깊이를 가늠할 수 없는 어둠 속을 헤집는 것 같기도 하고, 밑도 끝도 없는 심연의 나락으로 추락하는 것 같기도 하고, 도돌이표처럼 매번 자기에게로 되돌아오는 것도 같다. ● 그림 속 자기가 그렇고, 타인이 그렇고, 개가 그렇고, 고양이가 그렇다. 골방이 그렇고, 쪽창이 그렇고, 때 묻은 거울이 그렇고, 아마도 반어적으로 머리에 쓰고 있을 관이 그렇다. 구름이 그렇고, 노을이 그렇고, 총총한 별이 그렇고, 교회 첨탑이 그렇고, 풍경이 그렇다. 세상천지가 자기를 증언하는 무대가 되고, 그렇게 사물마저 자기를 발설하기 위해 소환되고 육화된 풍경(사물 인격체?)이라고 해야 할까. 세상 자체가 자기를 분유 그러므로 나누어 가지는 자신의 분신이고 화신이라고 해야 할까. ● 아마도 그림 밖 작가도 유독, 많이 그럴 것이다. 만약 그렇지 않은 경우가 있다 해도, 최소한 작가가 자신에 오롯이 집중하는 순간 그러므로 그림을 그릴 때면 어김없이 찾아오는, 친숙한, 낯익은, 낯 설은, 생경한, 이율배반적인, 편안한, 불안한, 마치 유령과도 같은 존재의 방문을 받는, 그러므로 자기_타자를 맞아들이는 치열한 순간이 있을 것이고, 그 치열한 순간을 그림으로 옮겨 그렸을 것이다.

그렇게 옮겨 그린 작가의 그림이 어눌하고 어설프다. 그래서 오히려 더 정겹고 살갑다. 그림 속 사람들은 묘사가 무색할 만큼 대충 그린 것 같고 그리다 만 것 같다. 되는대로 조물조물 빗어 만든 흙덩어리를 보는 것도 같다. 그런데도 희한하게 정겹고 살갑게 다가온다. 정겹다는 것은 마음으로 와닿는다는 것이고, 살갑다는 것은 몸으로 와닿는다는 말이다. 마음으로 그린 그림이고 몸으로 그린 그림이다. 그래서 작가의 그림은 그림을 읽기 위해 애써 노력할 필요가 없다. 저절로 와 닿아서 불현듯 공감을 일으키고 부지불식간에 정감을 파고들기 때문이다. 누구에게나 있을, 혹 그새 전설처럼 아득해졌을지도 모를 저마다의 자기_타자를 추억처럼 되불러오고 있기 때문이다. ● 그렇게 그림으로 불러낸 사람들이 조금은 슬퍼 보이고 외로워 보이고 쓸쓸해 보인다. 저만의 방, 저만의 바다, 저만의 배, 저만의 창, 저만의 거울, 저만의 햇볕, 저만의 풍경 속에서 그가 세상 밖을 조심스레 내다본다. 그가 보는 세상은 예각으로 기우뚱한 벽에 기대고 선 사람처럼 불안정하고, 일엽편주에 몸을 실은 사람처럼 정처 없고, 몸 안쪽을 감싼 채 웅크리고 있는 사람처럼 막막하다. 적어도 외관상 보기에, 그는 표정이 없다. 붓질이 표정이고 색감이 표정이다. 몸짓이 표정이고 질감이 표정이다. 작가는 이처럼 몇 안 되는 색깔과 어눌한 묘사만으로 희한하게 온몸으로 표정을 밀어 올리는 그림을 그려놓고 있었다. ● 예술이 존재하는 이유가 여럿 있지만, 그중 결정적인 경우가 연민이라고 생각한다. 존재에 대한 공감이다. 이런 공감이며 연민이 없으면 예술도 없다. 작가의 그림이 이런 존재론적 연민으로 물씬하고 뭉클하다. 덜 그린 듯 어눌한 듯 보는 이의 심금을 파고드는 그림이 감정적 유격(작게 흔들리다가 점차 크게 흔들어놓는)으로 인해 오히려 완전하다고 해야 할까. 롤랑 바르트는 텍스트를 작가적 텍스트와 독자적 텍스트로 구분한다. 그저 수동적 읽기를 수행하는 텍스트가 독자적 텍스트라고 한다면, 읽으면서 동시에 자꾸 쓰게 만드는, 독자이면서 동시에 작가를 요구해오는, 능동적 읽기를 요구해오는 텍스트 그러므로 열린 텍스트를 작가적 텍스트로 규정한다. 작가의 그림이 그렇다. 어눌한 붓질과 몇 안 되는 색감으로 이루어진 작가의 그림은 그러나 오히려 함축적이고 암시적이다. 자기 의지와는 무관하게 이미 결정된 세상에 내던져진 존재(하이데거의 세계 내 존재)의 자의식으로, 세상이 낯설고 자신마저 낯선 실존적 징후와 증상(자기소외와 부조리의식)으로, 그럼에도 자기를, 자기_타자를, 타자를, 세계를 감싸 안는 존재론적 연민으로 공감을 얻고 보편성을 얻는다. ■ 고충환

어떤 날은 맑았고 어떤 날은 흐렸다. 내 마음대로 예외없이 그랬다. ● 대부분 흐린 날이 좋았다. 그런 날은 내가 살아있는 것 같고 '전기에 감전된 듯' 일상을 뛰어 넘을 수 있었다. ● 이번 전시는 이런 날에 만들어진 작업들이며 제목을 『달빛에 물들다』로 정한다. (2022. 2. 12 가평, 제령리 작업장에서) ■ 최인호

Vol.20220310d | 최인호展 / CHOIINHO / 崔仁浩 / painting

'인사동 정보 > 인사동 전시가이드' 카테고리의 다른 글

| '25년 만에 외출‘전 여는 이필언의 ‘담(牆)’ (0) | 2022.03.21 |

|---|---|

| 이교준展 'Works on Paper' (0) | 2022.03.19 |

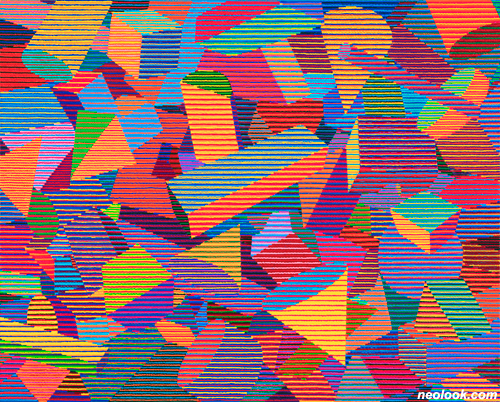

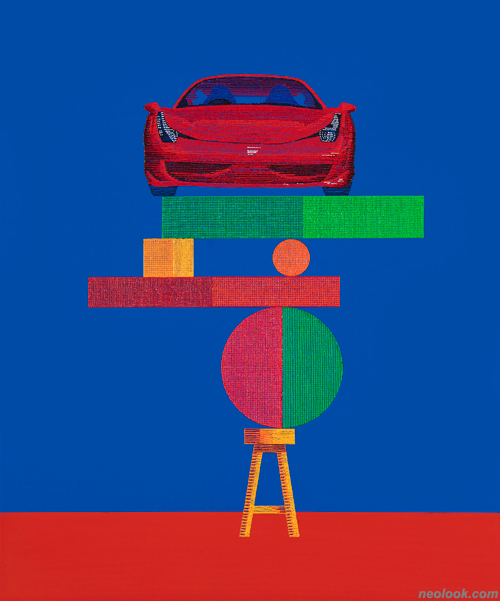

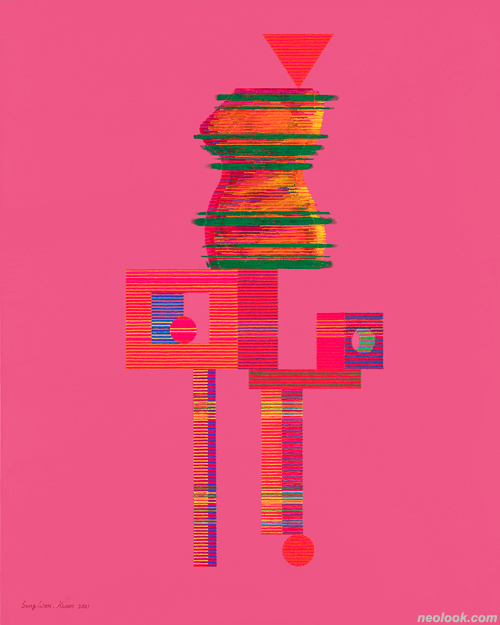

| 권성원展 '선과 도형으로 다다른 회화의 자의식' (0) | 2022.03.11 |

| [전시안내] 고영훈 초대전 (0) | 2022.03.10 |

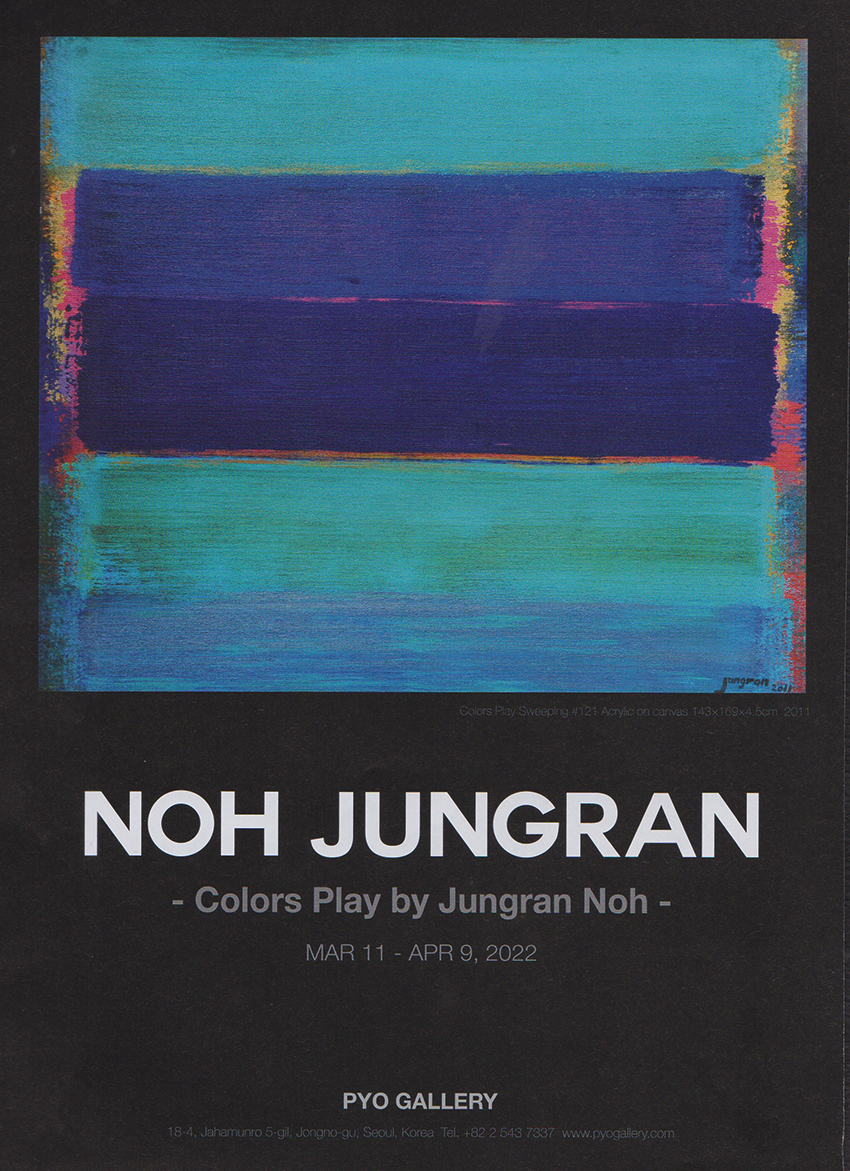

| [전시안내] 노정란전 “Colors Play by Jungran Noh” (0) | 2022.03.07 |