평평한 것들 Flatness of Things

김옥선展 / KIMOKSUN / 金玉善 / photography

2023_0609 ▶ 2023_0813 / 월요일 휴관

기자간담회 / 2023_0612_월요일_11:00am

도슨트 / 금~일요일 03:00pm

관람시간 / 10:00am~06:00pm / 입장마감_05:30pm / 월요일 휴관

주최,주관,기획 / 성곡미술관

입장료 / 일반(만 18~64세) 5,000원단체,

만 65세 이상, 장애인, 국가유공자, 예술인패스 4,000원

초등생 이하, ICOM 무료 / ▶ 인터파크 티켓예매

성곡미술관

SUNGKOK ART MUSEUM

서울 종로구 경희궁길 42(신문로 2가 1-101번지) 1관

Tel. +82.(0)2.737.7650

www.sungkokmuseum.org @sungkokartmuseum

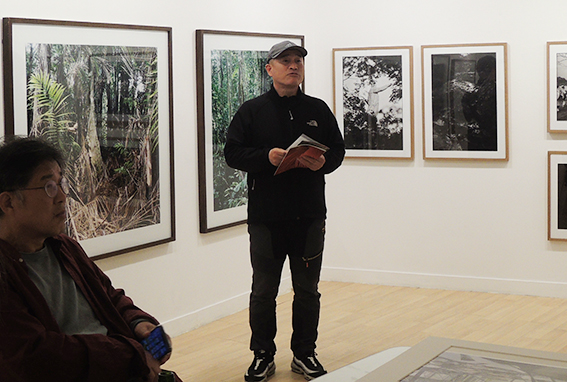

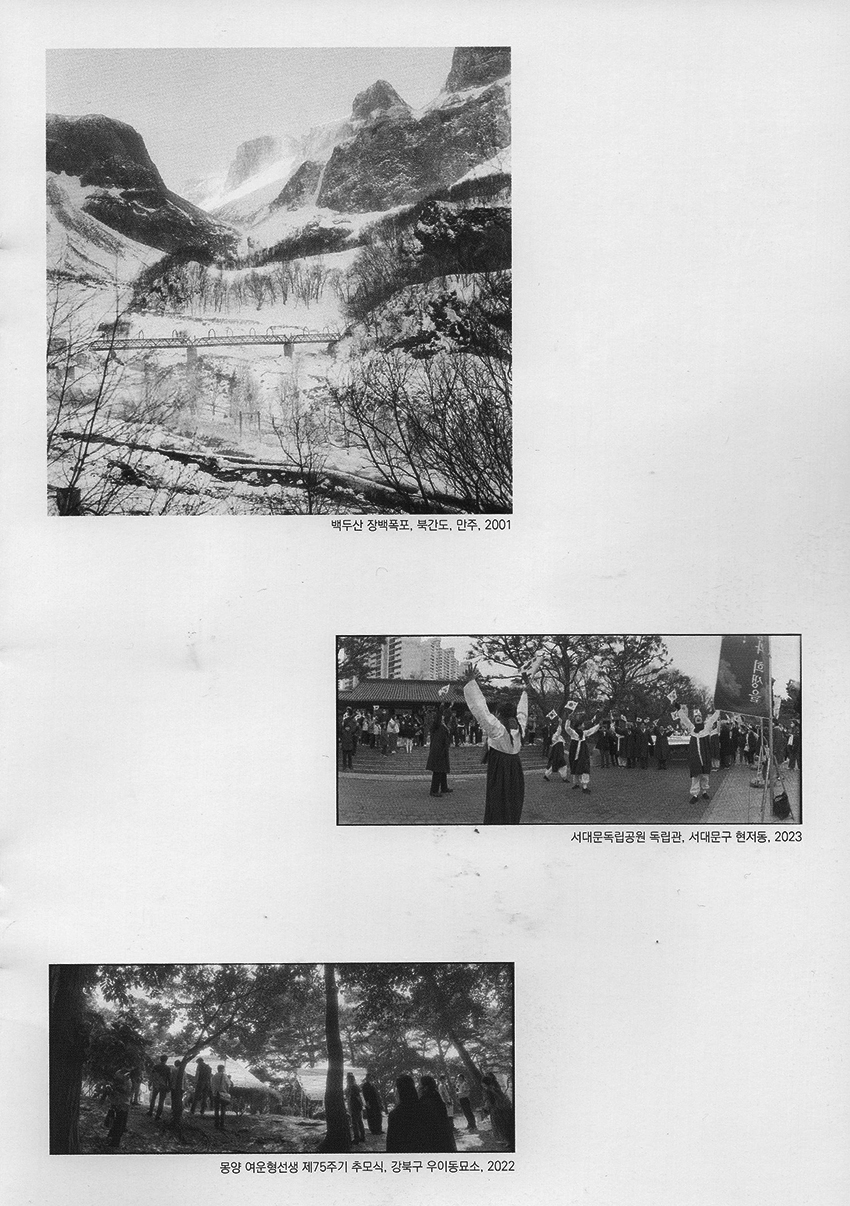

김옥선(b.1967, 서울)은 사실성과 객관성에 충실한 사진으로 땅 위를 표류하는 우리 사회의 주변적 존재와 풍경을 새겨온 작가다. 떠남과 머묾, 차이의 공존, 경계에 선 이들에 주목하는 그의 시선은 결혼 이후 건너간 제주에서 30년 가까이 살며 겪은 이주의 경험과 가족을 비롯한 주변의 이방인들을 이해하려는 시도에서 출발한 것이다. 성곡미술관의 '한국중견작가초대전'으로 마련된 이번 개인전 『평평한 것들 Flatness of Things』은 주체와 객체, 문화와 자연의 대비 너머 차이를 딛고 존재하는 다양한 '것'들의 초상을 평평한 시선으로 담아낸 김옥선의 지난 20여 년의 작업을 나란히 펼쳐 보인다.

언어, 사고, 문화 등 서로에게 이질적인 조건과 환경 속에서 함께 사는 커플들을 담은 초기작 『해피 투게더』(2002–2004/2023)를 시작으로, 김옥선은 결혼과 취업, 여행 등 각자의 이유로 경계를 횡단하고 모험하는 이들에 대한 관심을 이어 왔다. 특히, 베를린에 거주하는 한인 간호 여성들의 모습을 담은 『베를린 초상』(2018)을 계기로 근현대 역사 속에서 각자가 지닌 이산의 경험과 그로 인한 삶의 변화를 주체적으로 꾸려가는 여성들에 주목하고 있다. 그 연장선인 신작 『신부들, 사라』(2023)는 20세기 초 사진 교환만으로 성사된 결혼으로 낯선 미국 땅으로 건너간 최초의 사진신부 '최사라'와 이름 모를 신부들을 오마주하며, 베트남, 몽골, 중국 등에서 한국으로 건너온 결혼이주여성들의 초상을 보여준다. 작가는 사진신부의 기록 자료를 재현하는 대신, 어느덧 7년에서 20년 가까이 한국에서 가정을 이루고 적응하며 살아가는 이들의 모습을 있는 그대로 담아내며 지금 우리 시대의 얼굴을 마주하게 만든다. 이번 연작에서는 기존의 작업과 확연히 구분되는 극적인 조명 연출이 돋보인다. 세 방향에서 조명을 비춤으로써 빛의 효과를 극대화하고 인물에 입체감을 부여하는 고전적인 인물 초상의 조명 방식을 그대로 사용한 것이다. 옛 사진관 사진을 떠올리게 하는 레트로한 배경과 더불어 이와 같은 시도는 황학동의 한 사진관을 섭외하며 구체화되었는데, 사진관을 거쳐 간 수많은 한국인의 얼굴과 마찬가지로 새겨진 결혼이주여성의 초상은 그 또한 오늘날 우리 사회를 구성하는 다양한 얼굴임을 환기하고 증명한다.

김옥선의 사진에서 익명화된 이 이름 모를 얼굴들은 시공간을 넘어 서로를 비춘다. 주목하고자 하는 것은, '민족의식에 기반한 독립운동에서의 활약'이나 '외화벌이'와 같은 거시적인 목적과 성과에 기대어 기록되거나, '가족을 위한 희생'과 같은 부풀려진 서사 속에서 소비되어 온 이 개별 주체들을 김옥선이 달리 그려내는 방식이다. 그는 이 미시적인 존재들이 이주와 정착, 꿈의 실현, 가족의 형성 등 개인적인 삶의 영역에서 내린 선택들에 주목하고, 그들이 살고 있는 현재를 가시화한다. 그런데도 경계 밖으로 늘 미끄러지는 이들의 존재를, 김옥선은 사진을 통해 움켜쥔다. 오랜 시간 대상을 바라보고 사실적으로 포착하는 김옥선의 다큐멘터리 초상은 우리로 하여금 사진 속의 대상을 직시하고 그 이면의 의미를 마주하게 한다. 대상이 그 장소에 실재함을 기억하고 증거하는 사진 본연의 목적에 충실하며, 실물 크기로 확대된 사진 속 얼굴과 시선을 교환하게끔 하면서 말이다.

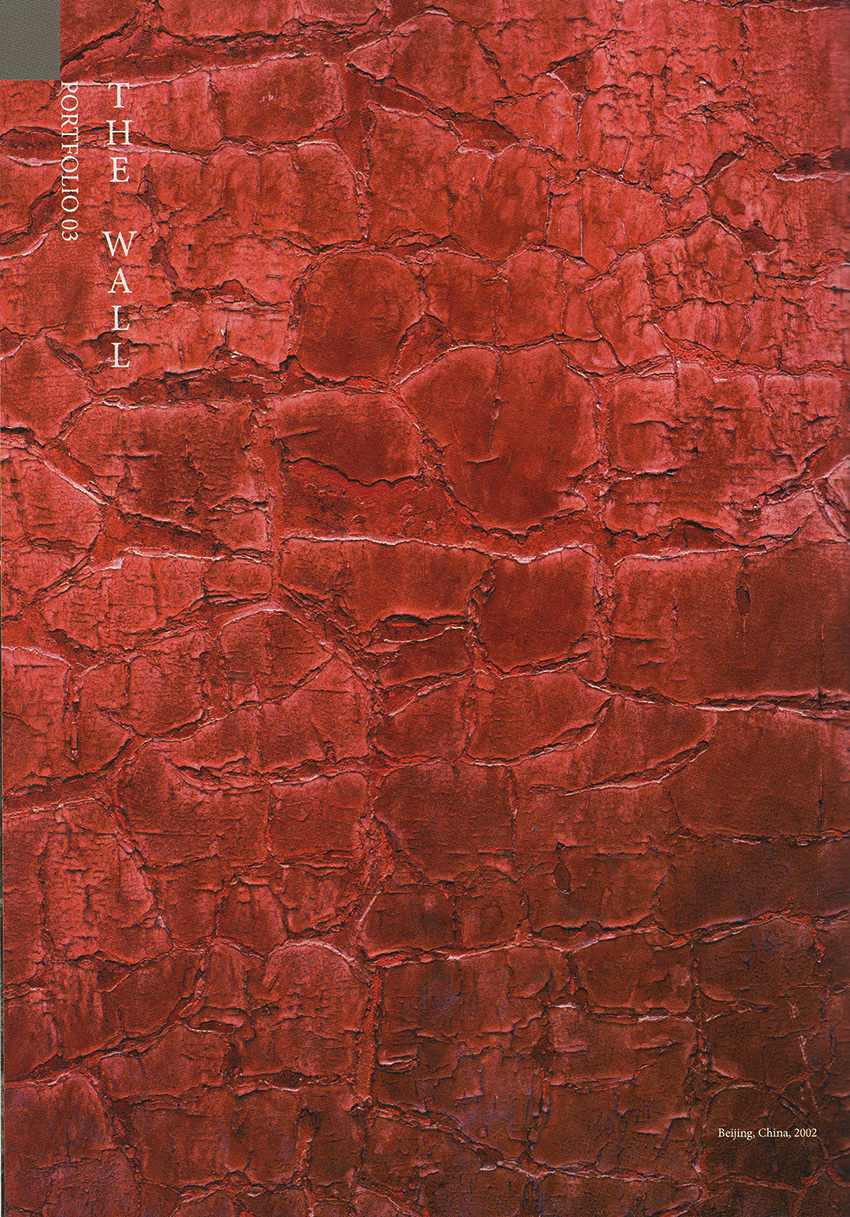

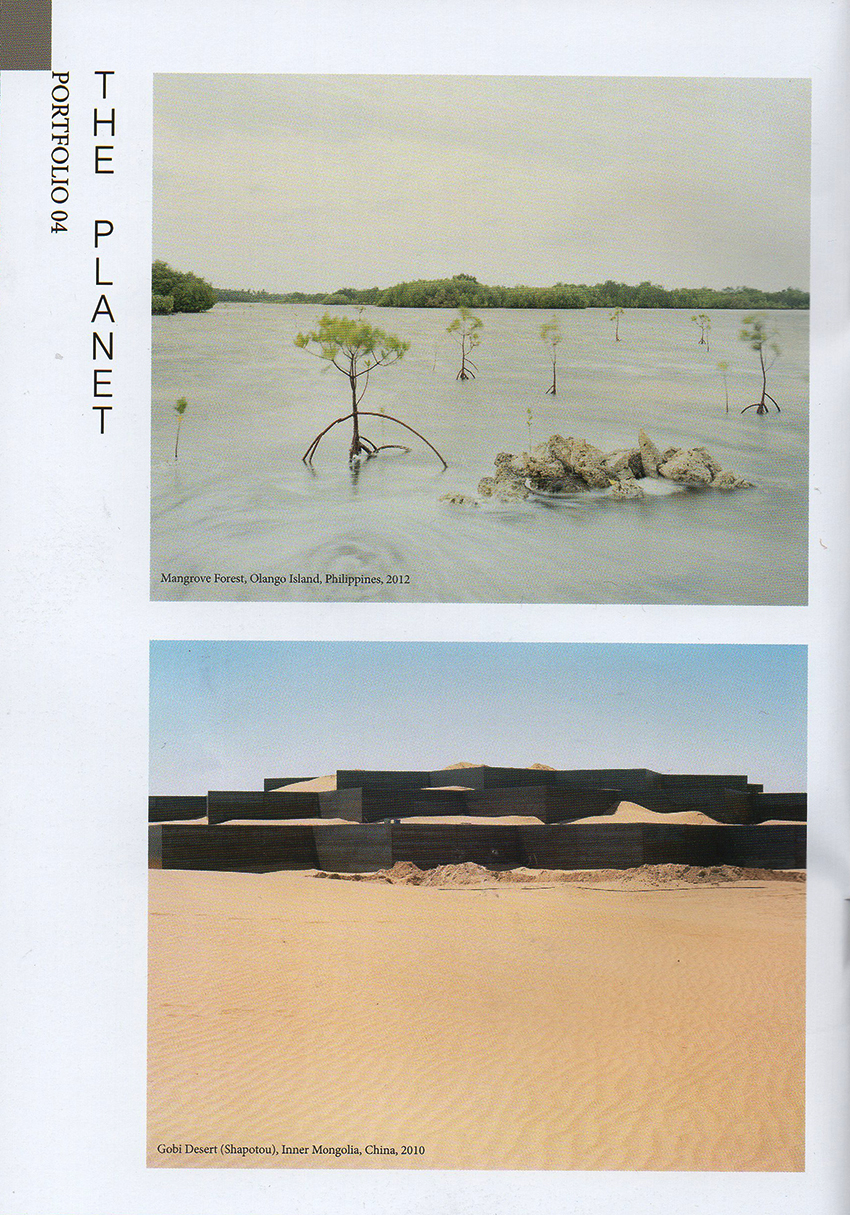

김옥선의 사진에서 인간, 자연, 사물은 평평한 세계에 놓여 서로를 가리켜 보인다. 이국적인 낙원의 땅을 욕망한 인간에 의해 이식된 야자수가 어느덧 제주를 상징하는 식물로 자리 잡았듯, 김옥선은 제주의 나무들에서 다문화 가정의 아이들을 비롯해 그간 담아왔던 이방인들의 얼굴이 겹쳐 보였다고 말한다. 신작 영상에서 작가는 경계를 표류하며 새로운 터전에서 끊임없이 자신의 자리를 만들어 가는 이 존재들을 떠올리며 '야자수 인간'을 제시한다. 야자수의 외양을 하고 제주 곳곳의 풍경에 이질적으로 녹아드는 야자수 인간의 초상은 이들 각자를 연결하고 상징하며, 나아가 인간/자연, 유기체/비유기체 등의 구분을 교차-횡단하는 트랜스적 존재에 대한 작가의 상상적 산물이다.

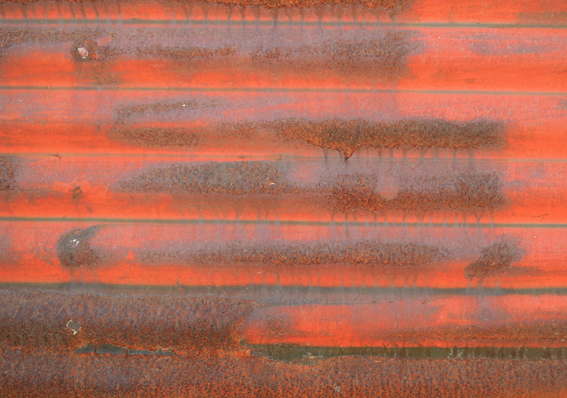

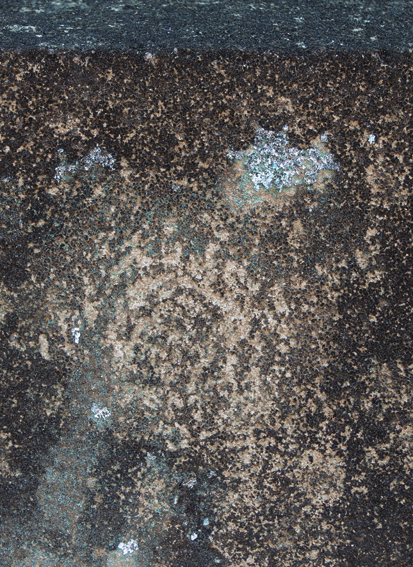

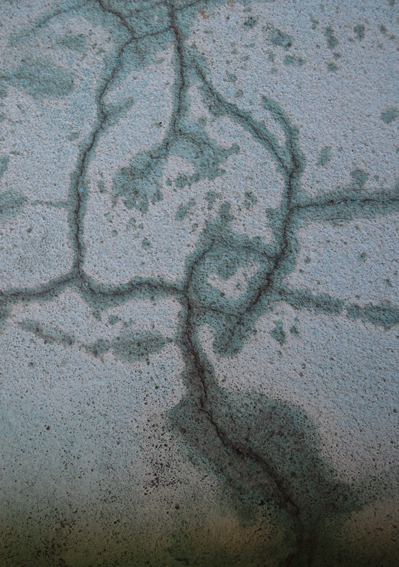

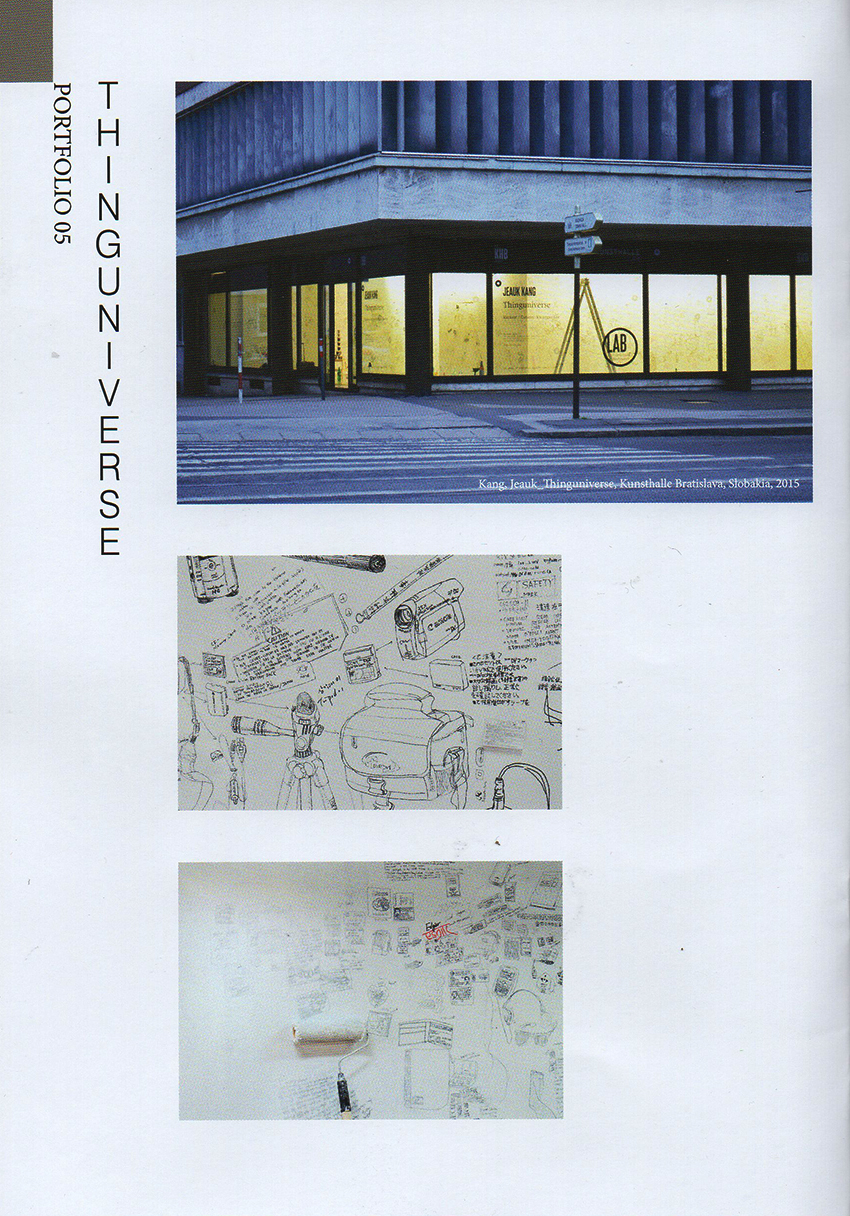

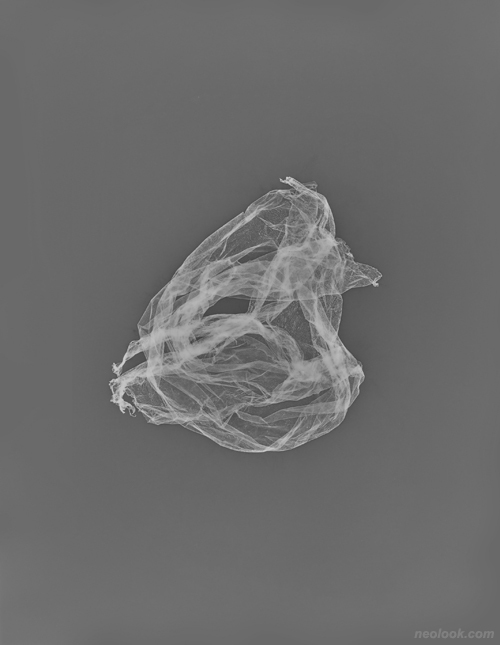

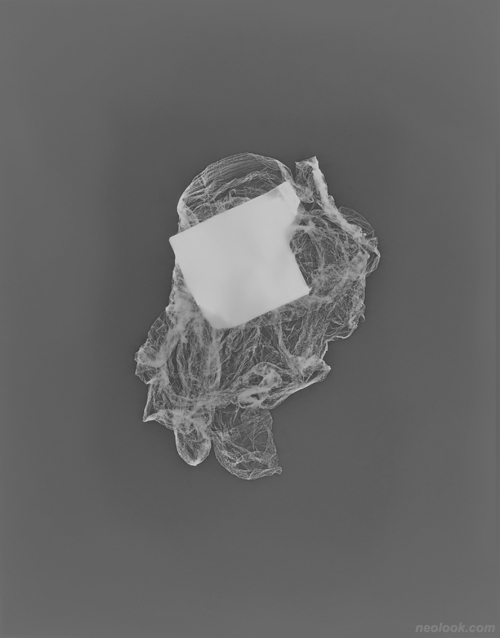

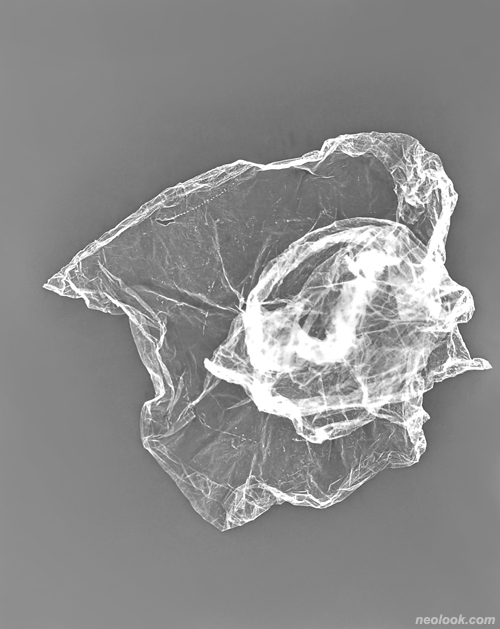

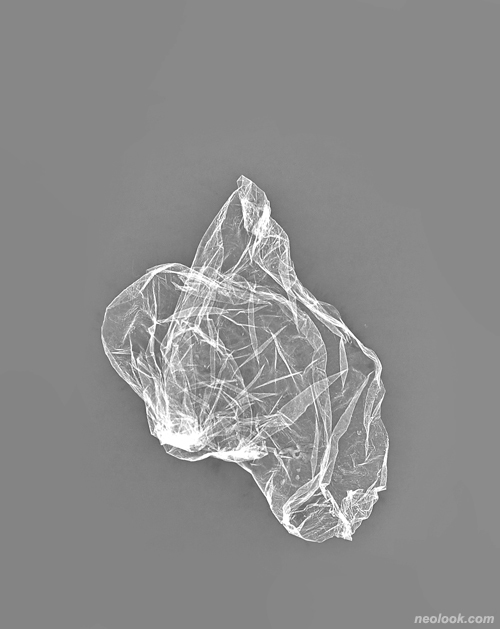

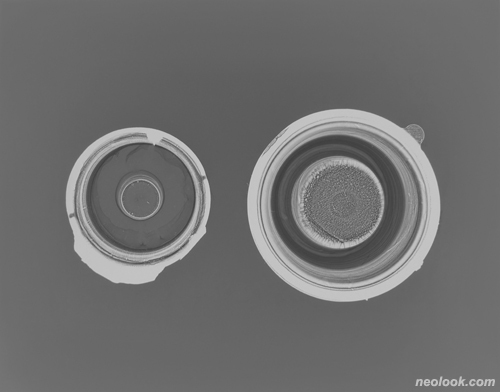

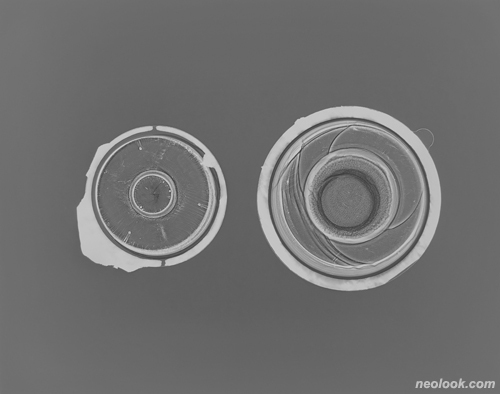

2023년 착수한 『아다치 초상』은 재일교포 2세, 연변 등 중국에서 온 교직자, 일본인-미국인 부부와 그들의 자녀 등 재일외국인의 얼굴을 보여준다. 집과 근무지, 주변 동네와 자연, 신사 등 그들이 몸담은 다양한 장소를 배경으로 촬영한 이번 시리즈는, 각자 좋아하는 제주의 풍경 혹은 그들이 머무는 실내 공간을 배경으로 제주의 이방인을 담은 전작의 양식들이 종합된 듯 보인다. 『베를린 초상』에서 동일한 형식의 이미지를 반복적으로 열거하되 자유로운 포즈를 허용하는 등의 유연성을 견지했다면, 『아다치 초상』에서 그 유사성은 더욱 느슨해진다. 대상의 움직임을 제한하는 삼각대와 시트 필름 대신 디지털카메라를 사용하면서 보다 자유로운 카메라 워킹이 가능해졌기 때문인데, 그로 인해 인물의 자연스러운 모습과 그들의 일상적 삶에 더욱 가까워진다. ● 홀씨처럼 날아온 이 존재들은 어느새 지극히 평범하고 일상적으로 우리 곁에 자리한다. 김옥선은 『빛나는 것들』(2011–2014/2023)에서 뒤엉킨 잔가지와 넝쿨, 이끼가 잔뜩 낀 나무 둥치, 길 밭에 볼품없이 자란 야자수에 주목한다. 무분별한 개발이 휩쓸고 지나간 지금의 제주에서는 이 평범한 풍경마저도 찾아보기 어렵지만, 이 특별할 것 없는 주변적 존재들은 여전히 사진 밖으로 생명력과 존재감을 발산하는 듯하다. 『순수박물관』(2016)에서도 반핵 기호가 그려진 버려진 탁자, 손때 묻은 온도계, 지나간 계절을 뒤로 하고 우두커니 놓인 선풍기는 각자 그들이 놓인 장소의 흔적과 관계의 기억을 품은 채 잔존한다. 이처럼 초상사진의 방식을 빌어 담아낸 자연과 사물의 장면에는 이들을 독자적인 객체이자 존재로서 호명하고 존중하는 작가의 의도가 들어 있다. 김옥선은 우리의 세계가 인간과 자연 그리고 비유기체적인 사물들이 함께 얽히고 영향을 주고받으며 만들어지는 것임을 사진을 통해 아로새긴다.

2차원 평면에 인화된 사진 매체의 고유한 평면성을 넘어서, 김옥선이 말하는 '평평함'은 무엇일까. 너와 내가 '평평하다'는 것은 각자가 딛고 있는 지면이 굴곡 없이 고르다는 것을 의미한다. 그건 우리 각자가 동등한 선상에 서 있다는 것이며, 서로가 위치한 장소를 긍정하는 것은 곧 그 존재 자체를 인정하는 것이다. 그런 의미에서 김옥선의 카메라에 담긴 대상들은 인간, 자연, 사물의 구분과 인종과 젠더, 국경 등 각종 위계에서 자유로운 평평한 세계에 놓인다. 이처럼 각자의 다름을 있는 그대로 드러내는 김옥선의 사진은 '나'와 다른 존재를 이해하며 '우리'의 외연을 확장해 나가려는 노력이다. 그렇게 서로의 존재를 그러쥘 때, 서로가 정박해 있는 자리를 긍정할 때 우리 안에 자라날 환대의 가능성을 발견하게 되지 않을까. ■ 전지희

Through her photography, Oksun Kim has been recording people as peripheral beings who are constantly drifting in our society, as well as the landscapes that surround us, all the while remaining faithful to realism and objectivity. Kim's view to focus on departing and staying; the coexistence of differences; and people straddled on boundaries started with her own experience of migration, as she has been living on Jeju Island for nearly 30 years since her marriage, with constant attempts to better understand the lives of foreigners and strangers all around her, including her own family members. Flatness of Things, a solo exhibition of Oksun Kim at the Sungkok Art Museum, juxtaposes Kim's works over the past 20 years, in which she uses an egalitarian gaze to capture portraits of various things existing with differences, beyond the contrast between the subject and object and between culture and nature. ● Beginning with one of her early works, Happy Together (2002–2004/2023), which depicts couples living together in conditions and environments that are foreign to each other in terms of language, thought, and culture, Kim has continued to pursue her interest in people who cross boundaries and venture out for their own reasons, such as through marriage, work, and/or travel. In particular, with Berlin Portraits (2018), which looks at Korean nurses in Germany, Kim paid close attention to the experience of diaspora in modern history and the women who are actively managing the changes in their lives due to such experiences. As an extension of that, her newest work, Brides, Sara (2023), pays homage to Choi Sara, the woman who is believed to have been the first Korean picture bride, and other unnamed Korean brides who crossed over to the unfamiliar land of the United States in the early 20th century through arranged marriages carried out solely after exchanging photographs. At the same time, this artwork documents portraits of migrant women who came to Korea from Vietnam, Mongolia, China, and other countries. Instead of representing the archival materials of the picture brides, the artist captures—as they are—the lives of people who have been living in Korea for between seven and nearly 20 years. Some of them have started families, while others have become naturalized citizens. In this way, Brides, Sara also brings viewers face to face with the faces of our time. With its dramatic lighting, this series is distinctly different from her previous works. By illuminating her subjects from three different directions, she adopted the classic portrait lighting method of maximizing the effect of light and giving the portrait a three-dimensional look. Along with the retro backdrop reminiscent of old photo studio photographs, the project was realized by arranging the use of a local photo studio in Hwanghak-dong, Seoul. The portraits of married migrant women, which were captured like the faces of countless Koreans who have passed through the same photo studio, remind us—and prove—that they are also the same diverse faces that make up our society today. ● In Kim's photographs, these anonymized faces mirror each other across time and space. What is noteworthy is the way in which she portrays these individuals, all of whom have been recorded in terms of macro goals and achievements such as "playing an active role in the independence movement based on national consciousness" or "earning foreign currency," or consumed in inflated narratives such as "sacrificing for family" in a different way than before. Instead, Kim focuses on the choices these people make as microscopic beings in their personal lives—migrating and settling, realizing dreams, starting families—and visualizes the present situation in which they live. And yet, their existence, which is always slipping outside the boundaries, is captured by Kim through her photographs. By looking at her subjects for an extended period of time and capturing them realistically, her photographs force us to look directly at the subjects and face the meaning behind them. Ultimately, she stays true to the purpose of photography, which is to remember and testify to the existence of the subjects in each specific place, as she allows us to exchange gazes with the faces in the photographs that are enlarged to life size. ● In Oksun Kim's photographs, humans, nature, and objects point to one another. Just as the palm tree, transplanted by humans who desired an exotic paradise, has become a symbol of Jeju, Kim says she saw in the trees of Jeju the faces of the strangers she had been capturing, including the children of multicultural families. In her new video Home (2023), the artist presents "palm tree humans," recalling these beings who are drifting over boundaries and constantly making their places in new lands. The portrait of the palm tree human, which has the appearance of a palm tree and blends into the landscape of Jeju, is the product of the artist's imagination, which connects and symbolizes these people. Furthermore, it is also a symbol of a transitional being that crosses over and traverses the divisions of human/nature, organism/non-organic objects. ● Begun in 2023, the series Adachi Portraits shows the faces of expats in Japan, including second-generation overseas Koreans in Japan, lecturers from Yanbian and other cities in China, as well as a Japanese-American couple and their child. Photographed in various places where they stayed, including their homes, workplaces, and neighborhoods, the series seems to be a synthesis of styles from her previous works, which depicted Jeju's foreigners against the backdrop of their favorite Jeju landscapes or the interior spaces they occupy. If Berlin Portraits maintained flexibility by enumerating images in the same format but allowing for free poses, the similarities are even looser in Adachi Portraits. This is because the use of a digital camera, instead of tripods and sheet film that restrict the movement of the subjects, allows for free camera work. This brings the artist's work closer to the naturalness of the subjects and their everyday lives. ● These beings that flew here like spores became part of our everyday lives in the most ordinary and mundane ways. In The Shining Things (2011–2014/2023), Kim pays attention to the tangled branches and vines, the moss-covered base of a tree trunk, and the palm trees that grow unattractively in the roadside field. Even these ordinary scenes are hard to find on Jeju now that sprawling development has swept across the island, but these unremarkable peripheral beings still seem to radiate vitality and a sense of presence in the photographs. In Museum of Innocence (2016), an abandoned table with an anti-nuclear sign on it, a hand-stained thermometer, and a lonely electric fan are objects that remain, bearing the memories of the places they are placed, and perhaps more directly than the portraits, attest to the traces of existence. These scenes of nature and objects, captured in the manner of a portrait photograph, reflect the artist's intention to recognize and honor them as unique objects and beings. Through her photographs, Kim clearly conveys that our world is created as humans, nature, and non-organic objects intertwine with and influence one another. ● Beyond the inherent flatness of a photograph printed on a two-dimensional plane, what does Kim mean by "flatness"? For you and me to be "flat" means that the ground we stand on is even, without curvature. It means that each of us is on an equal footing, and to affirm each other's place is to acknowledge its existence. In this sense, the subjects of Kim's camera have the same degree of being-ness, free from all hierarchies, such as those based on factors related to humans, nature, objects, race, gender, or boundaries. Her photographs, which reveal their differences as they are, are an effort to expand the periphery of "us" by understanding beings who are different from "me." When we grasp each other's existence in such a way, when we affirm the place where each other is anchored, we are more likely to discover the possibility of hospitality that will grow within us. ■ Jihee JUN

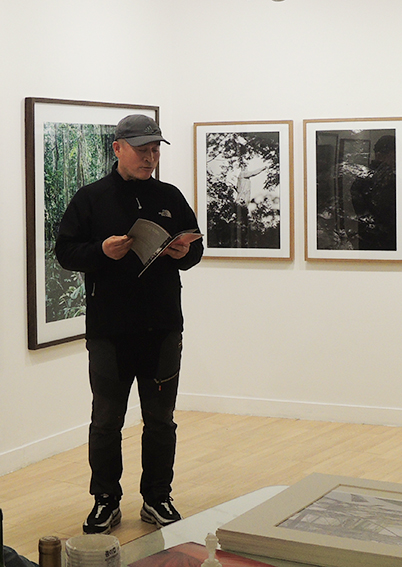

□ 작가 도슨트- 진행자: 김옥선(참여작가)

- 일시: 1차 - 2023년 6월 10일(토) 오전 11시

2차 - 2023년 7월 23일(일) 오후 2시

- 장소: 성곡미술관 1관

□ 아티스트 토크-박상우 &김옥선

- 진행자: 박상우(서울대학교 미학과 교수) &김옥선(참여작가)

- 일시: 2023년 6월 24일(토) 오후 2시- 장소: 성곡미술관 1관

'조문호사진판 > 사진 이야기' 카테고리의 다른 글

| 장종운의 병영 기록 ‘젊은 날의 초상’ (1) | 2023.06.18 |

|---|---|

| 2023 GRAPHOS(그라포스)展 (2) | 2023.06.12 |

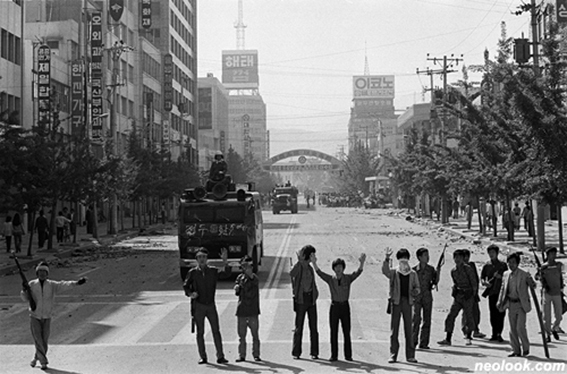

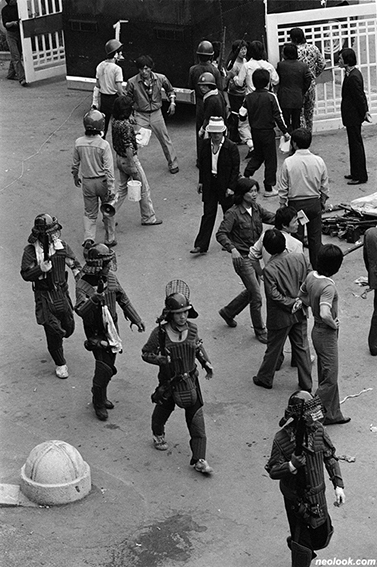

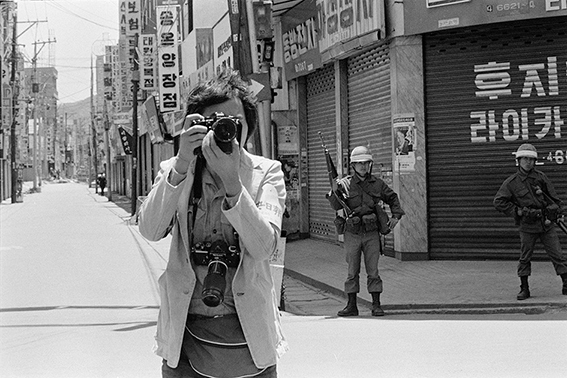

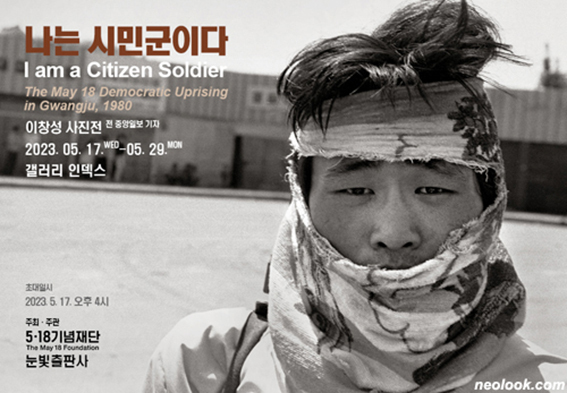

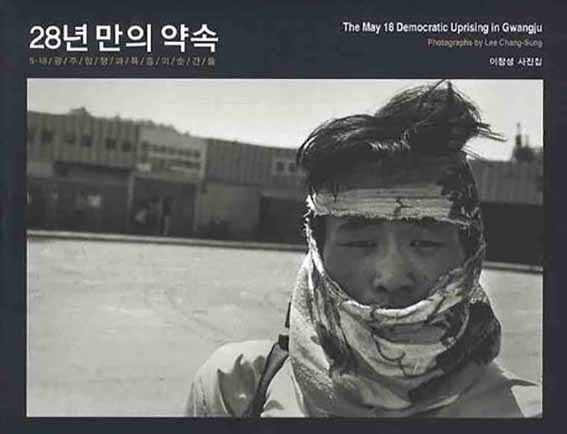

| 이창성의 ‘나는 시민군이다‘ 사진전이 열린다. (0) | 2023.06.01 |

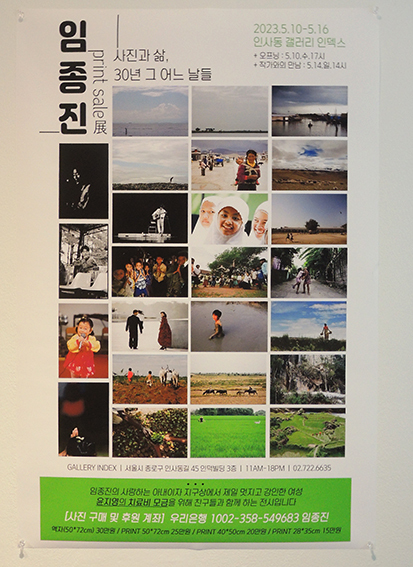

| 임종진의 Print Sale전 (0) | 2023.06.01 |

| 세월의 흔적이 예술이네. (0) | 2023.06.01 |