길 막은 정지선, 어디서 많이 본 놈이다.

사진, 글 / 조문호

'조문호사진판 > 사진 이야기' 카테고리의 다른 글

| 동족상잔의 아픔, '여순사건'의 실체를 본다. (0) | 2022.04.12 |

|---|---|

| 이태제展 "My World(s)" (0) | 2022.04.07 |

| 엄효용展 "BLUR" (0) | 2022.03.30 |

| 조성현展 'I Saw You' (0) | 2022.03.16 |

| 기억의 시간으로 안내하는 '담양뎐‘, 담빛예술창고’서 열린다. (0) | 2022.03.15 |

사진, 글 / 조문호

| 동족상잔의 아픔, '여순사건'의 실체를 본다. (0) | 2022.04.12 |

|---|---|

| 이태제展 "My World(s)" (0) | 2022.04.07 |

| 엄효용展 "BLUR" (0) | 2022.03.30 |

| 조성현展 'I Saw You' (0) | 2022.03.16 |

| 기억의 시간으로 안내하는 '담양뎐‘, 담빛예술창고’서 열린다. (0) | 2022.03.15 |

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 12:00pm~06:00pm / 월요일 휴관

아트비프로젝트

art B project

서울 종로구 삼청로 82 3층

Tel. +82.0507.1358.3076

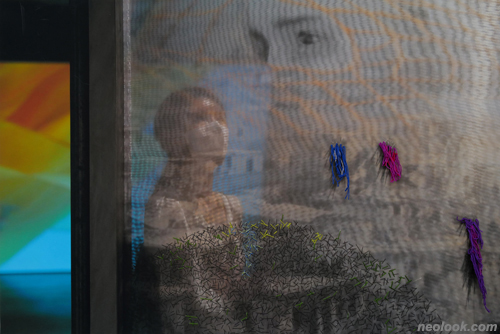

엄효용 작가의 시간은 느리게 간다. 쏟아지는 비도 보슬비가 되고 존재감 없는 나무도 어느새 존재감을 드러낸다. 그의 렌즈안에서는 어떠한 대상도 느리게 관찰된다. 작가가 관찰한 대상의 순간들은 우리로 하여금 시간을 느끼게 하고, 흐릿했던 대상들은 존재감을 드러낸다. 시간을 느리게 쓰는 작가의 세상은 우리에게 어떤 새로움을 가져다 줄 수 있을까?

이번 전시는 시간을 천천히 쓰는 작가 엄효용이 보는 세상을 보여주고 있다. 관람객들은 엄효용의 눈을 통해 일상의 것들을 새로운 시각으로 보게 되고 일상에 묻혀서 안보이는 것들을 찾게 되거나 평범한 순간들이 다르게 보이기도 하다는 것을 느낄 수 있는 사진 전시이다.

나는 엄효용작가의 개인전 BLUR를 통해 작가의 관찰 방식을 관람객들에게 전달하고자 전시 제목부터 전시가이드를 제시하였다. 작가의 프레임 안에 일상은 반복적인 관찰을 통해 나온 중첩된 이미지이다. 그리하여 중첩은 시간을 표현하고 반복적인 이미지들은 시간을 포함한 하나의 대상이 되었다. 관람객들의 반복된 일상의 흐릿함을 엄효용 작가의 사진에서 또렷한 일상으로 찾을 수 있다.

관람객은 작가의 중첩된 이미지를 통해 시간을 느끼고 흐릿한 이미지가 우리의 시선을 머물게 하여 더 자세히 보게 하는 작가의 의도를 통해 우리의 평범한 일상을 천천히 감상해보자. 우리의 흐릿함을 작가의 또렷한 관찰로, 작가의 흐릿함을 우리의 또렷한 관찰로 작가와 소통하기를 바란다. ■ 강설아

| 이태제展 "My World(s)" (0) | 2022.04.07 |

|---|---|

| 길 막은 정지선, 어디서 많이 본 놈이다. (0) | 2022.04.01 |

| 조성현展 'I Saw You' (0) | 2022.03.16 |

| 기억의 시간으로 안내하는 '담양뎐‘, 담빛예술창고’서 열린다. (0) | 2022.03.15 |

| 한문순展 '푸른 잎사귀' (0) | 2022.02.17 |

초대일시 / 2022_0310_목요일_05:00pm

관람시간 / 11:00am~06:00pm / 일,월,공휴일 휴관

KP 갤러리

Korea Photographers Gallery

서울 용산구 소월로2나길 12(후암동 435-1번지) B1

Tel. +82.(0)2.706.6751

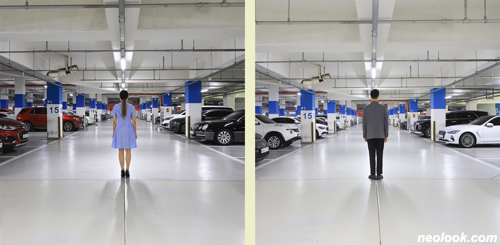

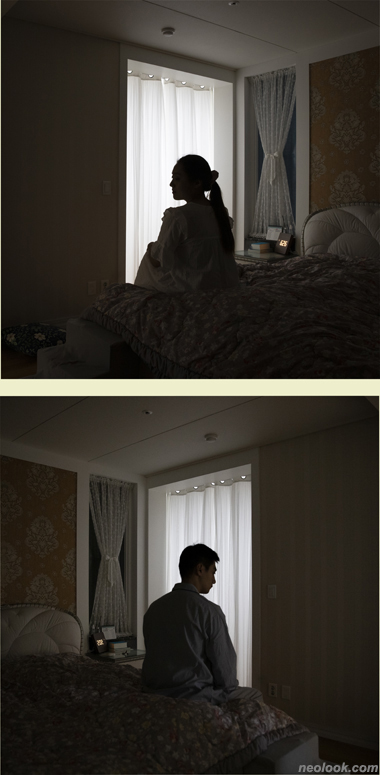

Korea Photographers Gallery 에서 2022년 3월 10일부터 3월 30일까지 'I Saw You' 조성현사진전을 개최한다. 조성현은 패션사진가이자 자신만의 색깔과 세계를 바라보는 눈으로 주목받는 밀레니얼 사진작가이다. 그가 낯선 세계에 대한 경험을 통해 자신을 찾아가는 과정을 이번 전시를 통해 소개한다.

조성현은 자신에 대해 이야기하는 것에 거침이 없다. '자신이 누구이고 어떤 사람인지', '무엇을 원하고 어떻게 살고 싶은지' 모든 것에 솔직하다. 사실 이런 그의 성향은 자신의 이야기를 오픈하는 것에 소극적인 기성세대에게는 부러움이다. 그런 그가 자신의 목소리에 집중하기 위해 낯선 세계로 혼자만의 여행을 떠났다. 즉흥적이고 현실도피로 보일 수도 있는 일탈, 하지만 조성현은 스스로 혼자이기를 원했고 본인이 선택한 고립을 통해 자신의 깊은 곳을 바라보고 그에게 필요한 삶의 호흡을 다시 찾으려 하였다. 때문에 'I Saw You' 전시는 낯선 여행길에서 찾으려 했던 것에 대한 조성현의 독백이자 사진들은 독백을 통해 발견된 결과물이다. 그는 마치 자신의 고유한 이름을 확인하듯 여행을 통해 자신이 지니고 있었던 감각과 인식의 눈을 다시 오픈 하고 세계를 마주하며 경험한 것을 통해 자신을 확인하고 내면의 목소리에 귀 기울이려 하였다.

나를 발견한다는 것은 '존재하는 나' 와 '존재하기 위한 나' 사이에 있는 간극을 좁히는 일이다. 여행이 지친 마음과 몸을 추스르고 현실에서 잊고 있었던 자신의 모습을 다시 돌아보는 계기를 제공하듯이 KP 갤러리는 'I Saw You' 전시를 통해 어쩌면 우리 모두가 희망하는 자신의 모습을 되돌아 볼 수 있는 계기를 제공하고자 한다. ■ KP 갤러리

2018년, 사랑하는 사람과 내게 소중한 것들을 뒤로한 채 런던으로 훌쩍 떠났다. 나는 '홀로 있음'을 느끼고 싶었다. 그래야만 온전히 나와 내 눈앞에 마주하는 순간들을 느낄 수 있다고 생각했다. 현실에서의 나의 삶은 가슴 한켠에 존재하는 원인을 알 수 없는 공허함을 채우기에 부족하였다. '홀로 걷는 낯선 세계로의 여행', 여행은 이렇게 시작되었고 이것이 ' I Saw You' 작업의 시작이었다.

여행은 온전히 혼자일 수 있는 시간을 제공해 주고 현실의 삶에서 무뎌진 나의 감각을 깨우는 촉매제의 역할을 해 주었다. 나의 눈이 열리고 한숨 한숨의 호홉을 느끼고 세계에 존재하는 나를 느끼게 한다. 나는 주변 공기의 온도를 느끼며 셔터를 누르기 시작했다. 내가 세상에서 마주한 작은 순간 순간들이 가슴 한켠에서 요동을 친다. 때로는 외로움으로 , 때로는 그리움으로 , 때로는 사랑으로. ● 사진 안의 피사체가, 공기가, 작은 빛 한 줌이 각각의 의미로 다가오기 시작한다. ■ 조성현

Vol.20220310e | 조성현展 / JOESUNGHYUN / 趙星現 / photography

| 길 막은 정지선, 어디서 많이 본 놈이다. (0) | 2022.04.01 |

|---|---|

| 엄효용展 "BLUR" (0) | 2022.03.30 |

| 기억의 시간으로 안내하는 '담양뎐‘, 담빛예술창고’서 열린다. (0) | 2022.03.15 |

| 한문순展 '푸른 잎사귀' (0) | 2022.02.17 |

| 정영희_최경덕 2인展 '사진의 만찬' (0) | 2022.02.04 |

담양의 옛 공간과 시간의 기억들을 불러 모은 ‘담양뎐_ 기억의 시간’이

지난 3월1일부터 4월30일까지 담양 ‘담빛예술창고’에서 열리고 있다.

‘담빛예술창고’와 사진전문지 ‘포토닷’ 공동 기획으로 마련된 이번 전시는

담양의 역사와 자연을 담은 다섯 명의 사진가가 찍은 120여 점을 선보인다.

지역 작가로는 故 이해섭 선생이 수집한 담양 100년사 사진아카이브를 비롯하여

전오남, 라규채, 송창근씨가 기록한 담양의 삶의 기억을 보여준다.

그리고 장터사진가 정영신씨가 기록한 80년대 담양죽물시장도 한 몫 했다.

잔잔한 삶의 풍경에서부터 고고한 선비의 멋이 전시장을 풍미한다.

시간과 공간에 대한 다섯 작가의 기억이 세월에 의해 재해석되었다.

풍경에 관람자의 기억이 더해져 보는 사람의 감회도 달라진다.

사람냄새 물씬 풍기는 담양 장터의 시끌벅적한 장마당이나,

선비의 멋이 서려있는 소쇄원 풍경도 정겹다.

아래는 전시를 기획한 박이찬씨의 전시서문 앞부분이다.

“사람의 기억은 마법 같은 특징이 있다.

우리는 주변에서 일어나는 모든 것을 기억하고 싶어 하고 그 기억을 놓치고 싶어 하지 않는다.

그 기억을 통해 우리는 행복해지기도 때로는 슬퍼지기도 한다.

이처럼 기억은 경험하는 것들을 공유하고 세상과의 연결고리를 만들어주기도 한다.

작은 기억의 조각들은 기쁠 때나 슬플 때나 우리의 관계를 연결해주고

또, 연결되기를 원하며 기억을 영원히 간직하고 싶어 한다.

왜냐하면, 우리에게 기억이 사라진다는 가정은 인생의 길을 잃은 것과 같이 이해하기 때문이다.”

정자 사진을 선보인 라규채씨는 비움과 무욕, 절제를 주제로 했다.

선비 문화의 산실인 담양 정자들을 매개로 자연의 ‘비움’,

선비들의 삶의 ‘절제’, 자연과 함께하는 선비들의 자연관을 담았다

송창근씨는 비 온 다음날에는 어김없이 소쇄원을 찾았다고 한다.

대봉대에 발을 올려 사방을 둘러보면 광풍각이 지척이고 제월당이 저만큼 있었단다.

담장 밑을 뚫고 흐르는 물은 높직한 바위를 가로질러 한 필의 비단 폭포란다.

전오남씨는 죽물을 이거나 짊어지고 가는 행렬에서부터

쌍교 밑 소하천 모래 속에서 찜질하는 할머니들의 모습에 이르기 까지

아스라하게 잊혀 진 삶의 풍경을 소환하며 기억의 늪으로 빠져들게 한다.

정영신씨의 담양장은 담양만의 정취를 물씬 풍기는 장마당 풍경이다.

눈 오는 새벽녘, 대나무소쿠리를 산더미처럼 쌓아놓고 정담 나누는 모습은 이제 풍경이 되었다.

수 십 년 동안 장터를 떠돌아다닌 사진가 정영신씨가 말한다.

“수많은 얘깃거리가 장바닥에 쏟아졌고, 국밥집에서는 막걸리잔 위로 농사 이야기를 부려놓았어요.

이제 시끌벅적한 장마당은 보이지 않고, 고래고래 소리 지르는 장꾼도,

아이들의 시선을 붙들던 약장수도 없다"며 아쉬워했다.

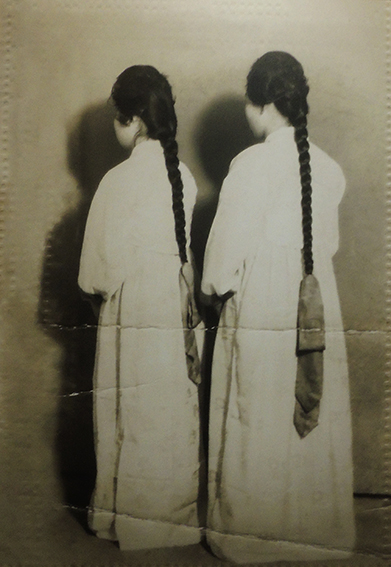

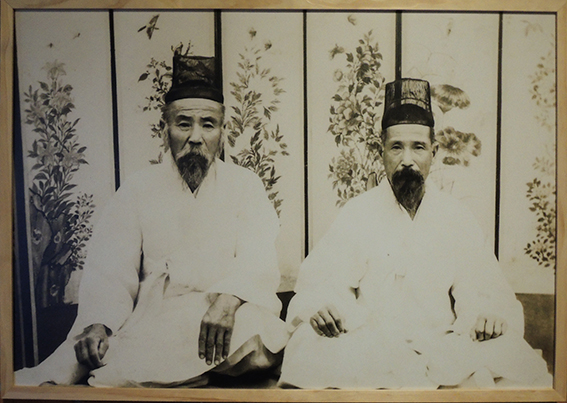

이 전시의 백미는 고 이해섭선생께서 수집한 담양 100년 사진아카이브였다.

사진 수집을 위해 40여년동안 애써왔으며, ‘사진으로 본 담양 백년사’를 펴내기도 했다.

누구의 사진인지는 알 수 없지만, 담양의 소중한 역사적 사료였다.

담빛예술창고는 매주 월요일은 휴관이며

전시는 화~일요일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

지난 2일 정영신씨와 담양 ‘담빛예술창고’에 사진전 보러 갔다.

오후세시 무렵 도착했는데, 서울에서 곽명우씨가 먼저 와 있었다.

전시를 기획한 박이찬씨가 반갑게 맞아주었는데,

별관에는 고 이해섭선생이 수집한 담양 100년 사진아카이브전이 열렸다.

기획자 박이찬, 참여 작가 라규채, 정영신, 사진가 곽명우와 어울려 차도 한잔 했다.

고맙게도 ‘죽녹원’ 팬션 예향당에서 하루 묵었다.

또 다른 담양의 기억을 만든다.

사진, 글 / 조문호

| 엄효용展 "BLUR" (0) | 2022.03.30 |

|---|---|

| 조성현展 'I Saw You' (0) | 2022.03.16 |

| 한문순展 '푸른 잎사귀' (0) | 2022.02.17 |

| 정영희_최경덕 2인展 '사진의 만찬' (0) | 2022.02.04 |

| 한정식선생의 ‘고요’전, 침잠 속 공명이다. (0) | 2022.01.22 |

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 10:30am~06:30pm / 일,공휴일_11:00am~06:00pm

갤러리 브레송

GALLERY BRESSON

서울 중구 퇴계로 163(충무로2가 52-6번지) 고려빌딩 B1

Tel. +82.(0)2.2269.2613

체르노빌(Чернобыль)은 '검은 잎사귀'라는 뜻을 가진 단어이다. 현재 우리는 이 단어를 '검은 잎사귀'라는 뜻을 가진 외국어로 생각하지 않고, 핵재앙을 의미하는 단어로 사용한다. 1986년에 발생한 체르노빌 지역의 핵발전소 폭발사고의 여파 때문이다.

2차 세계대전 이후 원자력의 평화적 사용(Atoms for Peace) 덕분에 원자력 발전은 전기 에너지를 값싸게 무한정 공급해 줄 것으로 기대되었다. 우라늄 1kg이 석유 200만 리터 또는 석탄 3000톤의 에너지와 필적하는 원자력은 인류가 역사상 지금까지 보유한 에너지원 중에서 최고의 출력을 갖고 있어, 고질적 인류 문제의 하나인 에너지 부족 현상을 완전히 해결해줄 수 있는 존재로 여겨졌다. 그러나, 1986년 4월 26일 우크라이나 키예프 북쪽에 위치한 체르노빌 원자력 발전소 제4호기 원자로가 폭발하면서, 인류는 최초로 국제원자력사고등급(INES) 최고 등급인 7단계 방사능 누출을 경험하게 됐다.

체르노빌 원전 폭발 사건으로 인해 현재의 인간 기술력은 아직 원자력을 완벽히 제어할 수 있는 능력을 갖추질 못했음이 민낯으로 드러났고, 인류는 스스로 과학에 대한 맹목적 맹신에 빠졌음을 깨닫고 반성하게 되는 계기가 되었다. 결국 인간은 방사능으로 오염된 체르노빌 지역을 도망치듯 쫓겨나왔고 발전소 일대 지역은 방사능 오염 구역으로 봉인되었다.

세슘 방사능 반감기인 30년이 지나고 사고 현장을 방문했을 때, 체르노빌 지역은 여전히 자기 이름만큼이나 검고 우울한 모습을 갖고 있을 것이라 예상하였다. 그러나, 나의 예상과는 달리 인간이 만든 각종 구조물만이 검고 우울한 모습을 띠고 있을 뿐, 체르노빌 지역은 이미 자생하는 식물에 의해 복원과 치유가 진행 중에 있었다. 더 이상 검은 잎사귀로 뒤덮인 지역이 아닌 오히려 밝고 선명한 생명의 색깔을 띠고 있었다.

인간의 죄악을 씻어 내고, 더 이상 인간의 해악이 범접할 생각이 들지 못하게끔 당당한 모습을 갖추고 있었다. 그곳은 벌써 소도(蘇塗)와 같은 성지이자 마룬(Maroon)과 같은 자유구임이 선언됐던 것이다. 이런 점은 이 지역 일대의 곰, 늑대, 사슴, 순록 등 많은 종류의 야생 동물의 수가 사고 이전보다 오히려 크게 늘어났다는 것에서 잘 드러난다. 방사능이 야생동물에 좋다는 의미가 결코 아니라, 인간이야 말로 야생 동물들 입장에서는 방사능 물질보다 더 위험하다는 것을 드러내고 있는 것이다. 바로 죽을 정도의 방사선 수치가 아니라면 차라리 체르노빌이 다른 곳보다 훨씬 안전한 장소임을 역설적으로 드러내고 있는 것이다.

인류에게 인식의 대상보다는 소유의 존재로 여겨졌던 식물. 그런 식물의 위대함이 파괴된 자연을 훌륭하게 치유함으로써 드러나고 있다는 점을, 그리고 식물의 위대함이 아이러니하게도 인류 최악의 범죄 현장에서 선명히 드러나고 있다는 사실을 기억하기 위해 흔적을 남긴다. ■ 한문순

Chernobyl is a word that means "black leaf." Currently, we don't think of this word as a foreign language meaning "black leaf," but use it as a word meaning nuclear disaster. This is due to the aftermath of the nuclear power plant explosion in the Chernobyl region in 1986. ● Nuclear power was considered to be capable of completely solving the energy shortage, one of the chronic human problems, as it had the best output ever in history. However, on April 26, 1986, the Chernobyl Nuclear Power Plant No. 4 reactor, located in the north of Kiev, Ukraine, exploded, and mankind experienced the highest grade of the International Nuclear Event Scale (INES). The Chernobyl nuclear explosion revealed bare face that the current technology was not yet fully capable of controlling nuclear power, and it served as important to realize and reflect on mankind's blind faith in science. ● Eventually, humans were chased out of Chernobyl area contaminated with radioactivity, and the area around the power plant was sealed as a radioactive contamination area. When I visited the accident site 30 years after the half-life of cesium radioactivity, I expected that the Chernobyl area would still be as black and gloomy as its name. However, contrary to my expectations, only various human-made structures were black and gloomy, and the Chernobyl area was already undergoing restoration and healing by native plants. It was no longer an area covered with black leaves, but rather a sacred place with a bright and vivid color of life. ● It was confident enough to wash away human sins and no longer allow human harm to come across. It has already been declared a sacred place like Sodo and a free slave zone like Maroon. Plants were considered possessions rather than objects of recognition to mankind. However, the greatness of such trivial plants is revealed by healing of the destroyed nature. ● To remember the ironic situation in which the greatness of plants is revealed in the worst crime scene of mankind, I leave a trace with pictures. ■ Han moon soon

Vol.20220217b | 한문순展 / HANMOONSOON / 韓文順 / photography

| 조성현展 'I Saw You' (0) | 2022.03.16 |

|---|---|

| 기억의 시간으로 안내하는 '담양뎐‘, 담빛예술창고’서 열린다. (0) | 2022.03.15 |

| 정영희_최경덕 2인展 '사진의 만찬' (0) | 2022.02.04 |

| 한정식선생의 ‘고요’전, 침잠 속 공명이다. (0) | 2022.01.22 |

| 한정식展 '고요_존재는 고요하다' (0) | 2022.01.20 |

별도의 초대일시가 없습니다.

기획 / 이수철주최 / 미학적사진학교

관람시간 / 11:00am~06:30pm / 일,공휴일_11:00am~06:00pm

갤러리 브레송

GALLERY BRESSON

서울 중구 퇴계로 163(충무로2가 52-6번지) 고려빌딩 B1

Tel. +82.(0)2.2269.2613

내게로 부터 ● 인생에서 가장 많은 집중력을 발휘했을 때가 언제였을까. 생명을 잉태하고 출산하고 모든 에너지를 쏟아부어 가녀린 생명을 보살피고 양육하던 그 시절이었던 것 같다. 그때 나의 새봄이 시작되었다. 따스한 햇살과 보드라운 봄바람으로 미소 짓기도 하고, 때로는 변덕스러운 찬바람으로 옷깃을 여미게도 했던 봄날들. 봄이 언제나 짧은 것처럼 나의 새봄도 그러했다.

이제는 누구의 돌봄이 필요치 않은 인격체로 성장했고, 자기 자신만의 방향키로 각자 다른 모습으로 인생 여정을 시작하는 아이들은 자신들의 새봄을 향해 한 걸음씩 나아가고 있다. 뒤를 돌아보는 것조차 잊은 채 앞을 향해 나아가는 모습을 바라보며, 부모 이전에 자식이었던 나 또한 그 시절 뒤돌아 부모님을 보기보다는 내 앞에 펼쳐진 세상만을 향해 나아갔다. 그렇게 부모님에게서 멀어져 가듯이 나의 아이들도 멀어져 간다. 내 인생의 새봄을 떠나보내며 가을 햇살 가득한 넓은 마당처럼 그 자리에 있어야겠다. ■ 정영희

Into the Picture ● 카메라 속 프레임으로 바라보는 세상은 다른 세계에서 다른 방식으로 살아가고 있는 사람들의 삶을 엿볼 수 있는 공간이다. 가끔은 그들의 공간과 시간을 나의 프레임으로 끌어들이기도 하며, 사진 속 프레임은 그들이 만들어 놓은 공간, 그들의 삶 속으로 한 발짝 발을 내딛기도 한다.

나의 카메라는 종종 미술관에서 프레임으로부터 해방된다. 시간은 아주 천천히 흘러간다. 사람들은 작은 소리로 뭔가를 속삭이듯 재잘거린다. 딸아이가 그림 속 어딘가에서 서성인다. 순간 카메라 셔터음과 동시에 그곳의 그림과 딸과 나는 같은 공간 속, 같은 시간에 존재하고 있음을 의식하게 된다. 그러한 프레임 안과 밖을 오가며 딸과 함께하는 사진을 찍고, 종이 위로 잉크가 스며들어 사진이 출력되고, 그 위로 딸아이의 사진을 바느질할 때 비로소 나의 딸과 함께한 시간은 완성 되어진다. 예단할 수 없는 결과가 나의 손을 거쳐 가고 사진 속 사진이 완성되어 갈 즈음... 그것은 마치 종교의 의식처럼 위로로 다가온다. ■ 최경덕

| 기억의 시간으로 안내하는 '담양뎐‘, 담빛예술창고’서 열린다. (0) | 2022.03.15 |

|---|---|

| 한문순展 '푸른 잎사귀' (0) | 2022.02.17 |

| 한정식선생의 ‘고요’전, 침잠 속 공명이다. (0) | 2022.01.22 |

| 한정식展 '고요_존재는 고요하다' (0) | 2022.01.20 |

| 정영신의 ‘장날’, 파장이 며칠 남지 않았다. (0) | 2022.01.19 |

한정식선생의 ‘고요_존재는 고요하다'전이 후암동 'KP 갤러리'에서 열리고 있다.

전시가 열리는 지난 19일, 서초동 한정식선생 댁을 찾아갔다.

해가 바뀌어 인사차 들린다는 것이 차일피일 하다, 전시 소식을 듣고서야 부랴부랴 찾아 나선 것이다.

선생님을 모시고 전시장에 같이 갈 생각에서다.

모처럼 찾아 뵙게 되었는데, 이마에 반창고를 붙이고 계셨다.

며칠 전 침실에서 넘어져 이마를 다쳤다는 것이다.

피도 많이 흘리고 몇 바늘이나 꿰맸다며,

갤러리 지하 계단 오르내리기가 힘들어 전시장은 못 간다고 하셨다.

점심 식사를 하기 위해 댁을 나왔으나, 눈길이 미끄러워 가까운 식당도 걷기는 무리였다.

선생님 시키는 데로 차로 이동하여 ‘늘봄 웰봄’이란 식당에 간 것이다.

오찬 자리에서 산문집과 시집을 준비하고 있다는 말씀을 하셨다.

이번 전시는 제자인 이일우씨가 기획한 전시로

그 동안의 ‘고요’ 전시에서 보여주지 않은 추상적 작품이라고 했다.

그렇다면 한 번도 못 본 작품이라 더 궁금했다.

선생을 모시고 식당을 나섰으나,

간단한 계단에서도 머뭇거리시는 걸 보니 계단에 대한 두려움이 많은 것 같았다.

아무튼, 새해에는 건강도 회복하시고, 더 좋은 일 많이 만드시길 바랍니다.

선생님을 모셔다 드린 후, 전시가 열리는 'KP갤러리'로 갔다.

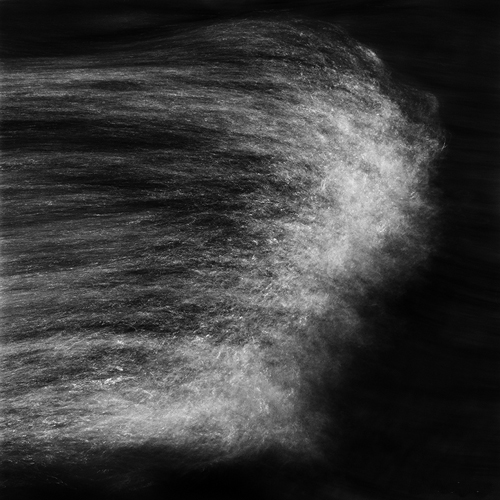

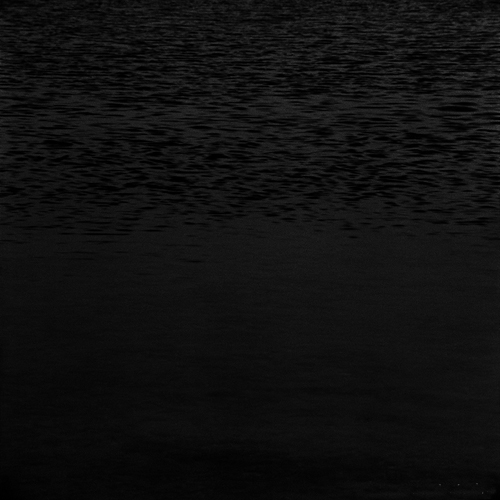

전시장 입구에 ‘고요’라는 제목이 붙었는데,

옆에 걸린 작품에서는 고요를 뛰어넘는 침잠 속 진동 같은 것이 느껴졌다.

선생께서 평생 추구해온 ‘고요’란 사진미학의 정수는 모르는 분이 없으나

이번 전시는 분명 한 수 위였다.

선명하게 흐르는 멈춤에는 봄버들 물오르는 그 파르르한 떨림같은 것이 감지되었는데,.

고요 속에 밀려 나오는 팽팽한 긴장감이 금방이라도 터질 것만 같았다.

추상이건 공상이건, 폭풍전야 같은 그 순간이 바로 고요의 경지가 아닌가 생각되었다.

정적 속으로 한 없이 끌고 가는 블랙홀 같았다.

이 전시는 중이 제 머리 못 깎듯, 선생이 놓친 것을 제자가 찾아낸 것이었다.

무슨 전시든 기획자 능력에 따라 격이 달라진다는 것을 재차 확인했다.

한정식선생의 ‘고요_존재는 고요하다’전은 3월 3일까지 열리니,

틈나시면 꼭 한번 관람하시기 바랍니다.

KP갤러리 주소 / 서울 용산구 소월로2나길 12(후암동 435-1번지) B1

전화 / 02.706.6751

사진, 글 / 조문호

| 한문순展 '푸른 잎사귀' (0) | 2022.02.17 |

|---|---|

| 정영희_최경덕 2인展 '사진의 만찬' (0) | 2022.02.04 |

| 한정식展 '고요_존재는 고요하다' (0) | 2022.01.20 |

| 정영신의 ‘장날’, 파장이 며칠 남지 않았다. (0) | 2022.01.19 |

| 양시영의 낙성대 보러가자. (0) | 2022.01.18 |

초대일시 / 2022_0119_수요일_05:00pm

관람시간 / 11:00am~06:00pm / 일,공휴일 휴관

KP 갤러리

Korea Photographers Gallery

서울 용산구 소월로2나길 12(후암동 435-1번지) B1

Tel. +82.(0)2.706.6751

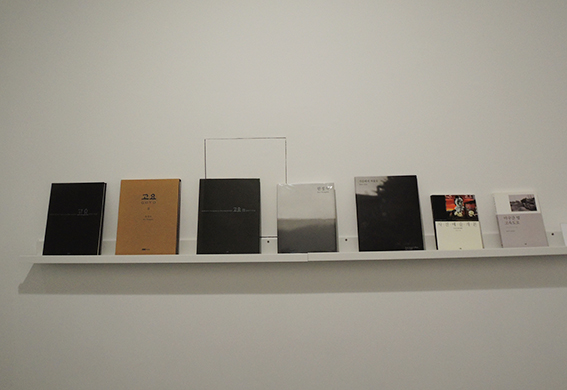

KP Gallery에서 2022년 1월 19일부터 3월 3일까지 '고요_존재는 고요하다' 한정식 사진전을 개최한다. 한국 사진예술을 대표하는 한정식은 '고요'의 미학을 완성한 사진가이다. 그는 1960년대부터 한국 고유의 미와 동양 철학을 바탕으로 '한국적 사진예술'의 기틀을 마련하였으며 2015년에는 국립현대미술관에서 한국현대미술작가로 선정되어 그의 평생에 걸친 작업들을 소개하는 『한정식_고요』 전시를 2017년 개최하였다.

한정식은 과거 대상의 형상에 얽매이지 않고 존재 본질에 대한 질문과 철학적 탐구를 "고요" 작품들을 통해 소개하였다. 이번에 새롭게 소개되는 작품들은 사진을 통해 드러나는 작가의 내면의식을 추상의 형식으로 표현한 작품들로 그가 평생에 걸쳐 추구해온 사진미학의 정수를 느낄 수 있는 작품들이다. 한정식은 그의 관념 속에 있는 세계에 대한 본질을 사진적 추상이라는 형식을 통해 소개하며 "사진의 예술성을 향해 사진이 추구하는 것은 추상의 세계이다. 이는 사진이 가지고 있는 주제(theme)라는 것 자체가 추상적 관념의 세계이기 때문이다. 그러므로 사진이 사진으로 존재하기 위해서는 대상의 존재성을 사진 위에서 지워 사진 그 자체를 제시하여야 한다." 라고 그가 지닌 '고요'의 세계를 이야기한다. ● KP 갤러리는 이번 전시를 통해 한국의 정신미학과 고유한 문화정체성 위에서 한국사진예술의 근간이자 토대로서 의미있는 역할들을 제시하는 한정식 작가의 '고요' 작품들을 소개하고 사진예술을 통해 사진 본연의 가치와 의미에 대해 고민할 수 있는 기회를 제공한다. ■ KP 갤러리

공상(空像, 空相), 한정식 작가의 세계-내-이미지 ● 한정식 작가는 사진 자체가 진리(본질)가 아니라, 사진이 진리를 드러나게 하고, 진리에 이르게 하는 힘을 갖고 있다는 것에 주목한다. 진리를 드러내는 방편으로, 사진 교육자이자 작가로서 사진을 대할 때 엄중하고 엄격한 절차를 중시하고 사진이 담아야 할 의미를 충분히 끌어올려 형식과 내용이 다툼이 없는 조화로운 세계를 견지했다. 「고요」가 전시되고 사진집으로 묶여 세상에 나올 때마다, 세계-대상-피사체의 동일성을 지향한 작가의 정교하고 빈틈없는, 의미로 꽉 찬 사진 재현은 좀체 변하지 않을 것 같은 형식처럼 생각됐다. 그런데 이번에 처음으로 세상에 나온 작품들은 감각과 지성이 교차하고 선명하게 흔들린 멈춤, 혹은 구체적인 상 속의 떨림 같은 비의(秘意)적인 자유가 흐른다. 무엇일까. 이 내밀한 이미지는. 무엇이라 말할 수 없고, 아무것도 볼 수 없는데, 그 무엇도 아닌 '어떤 것'이 '있는' 사진. 한정식 작가의 미발표작에는 그러한 것들이 (고요 속에서) 소란스럽게 생성하고 있었다. 필자는 그것이 무엇일까, 곰곰이 생각했는데, 바로 공(空)이었다.

한정식 작가의 사진에 들어 있는, 보이지 않는 이것은 공(空)이다! 이 텅 빈 이미지는, 놀랍게도 작가가 그동안 발표했던 '고요' 시리즈를 촬영한 필름 곳곳에, 사이에, 끝에 아무렇지 않게 그냥 있었고, 어떤 연유에선지 세상에 전시될 선택권을 놓친(받지 못한) 사진이다. 이 사진 옆과 위와 아래…에 있던 사진들은 밖으로 나와 자신이 작품임을 입증하고 있었다면 이 사진들은 오랜 시간 빛을 머금고만 있었다. 자신의 몸에 닿은 그때 그곳의 빛을 기억하며, 사진의 시공 속에 고요히 머물렀다. 한정식 작가의 기발표작이 사진의 본질에 닿으려는 욕망에 충실했다면, 선택받지 못한 이 사진들은 '고요'의 의미도 모르고 다만 정적 속에서, 아무것도 아닌 어떤 것을 찍은 채 숨 쉬고 있었다는 것. 이번 전시는 한정식 작가의 세계-내-이미지, 공상(空像, 空相)이 드러나는 전시라고 생각한다. 필자가 명명한 '세계-내-이미지'와 '공상(空像, 空相)'은 한정식 작가의 작업 세계의 근간을 이룬 불교의 연기설에서 영향을 받은 말이다. 세계 내 모든 존재는 상호 관계에 의해 의미 지어지거나 의미가 지워지고, 존재는 세계 속의 인연(因緣)에 따라 계속 변화한다는 것이 연기설의 요지이다.

다양한 존재가 다기하고 다채롭게 움직이다 인연이 되어 만나고 흩어지는 것. 그래서 있는 그대로의 세계를 바라보는 일은 중요해진다. 선입견이나 편견 없이 즉, 학습 받은 데로 보는 것이 아닌, 대상이 드러낸 본무자성(本無自性)을 이해하는 것이고, 이것을 부처는 공(空)으로, 노자는 도(道)라고 일컬었다. 텅 비어 있는 것 같은데 무언가 드러나는 상이 '공상(空像)'이고, 모든 상(像, image)은 상호 연결 속에서 일어나고 이루어지는 것이 '공상(空相, co-existence)이다. 모두 세계 속에서 인연에 따라 현현(顯顯)하는 것이다.

아무것도 찍혀 있지 않지만, 무엇이 분명히 드러나고 있는 이 사진들은 카메라의 광학적 작용과 그곳에 있었던 대상, 공간의 상호침투로 만들어낸 이미지다. 미술사적으로 접근하면 추상(抽象)이라 하겠지만, 단순히 상이 있고 없고(有無)의 문제가 아니라, 서로의 관계에 의해 새롭게 형성되는, 노자가 이 이미지를 본다면 유무상생(有無相生) 이미지라고 말하지 않았을까. 구상과 추상을, 단어 그대로 풀이하면, 구상(具象)은 상(象)을 갖추는(具) 것이고 추상(抽象)은 여러 부분 중에 하나를 뽑아낸(抽) 낸 상(象)이다. 구상은 추상을 포함하기도 하고 때로 추상이 구상이 될 수도 있는, 둘은 사실 한 몸이었다는 것을 짐작할 수 있다. 대개 구체적인 상이 보이지 않거나, 구상의 반대 항에 추상을 놓지만, 이항 대립적으로 둘을 해석하려고 할 때 언어 프레임에 갇히는 형국에서 자유롭지 못할 것이다. 인식론적인 측면에서 보면 별개일 수 있으나 존재론적으로 둘은 서로 의지, 보충, 보완하며 존재한다. 가시적인 것과 비가시적인 것, 말과 침묵, 양달과 응달, 빛과 그림자, 흑과 백으로 팽팽한 긴장 관계에 놓여 있는 이미지. 한정식 작가의 텅 빈 이미지는 '모든 것의 이미지'로 관객과 함께 공상(空相)하고 공생(共生)하며 새로운 차원으로 도약하는 사진이다. ■ 최연하

영혼에 닿도록 '고요'한 ● '고요'한 한낮이었다. 어느 '고요'에서는 나뭇잎 하나 물에 떴다. 물 속 그림자 한 점 물고기 되어, 물 바깥 햇살 우러르며 헤엄친다. 또 다른 '고요'에서는 물이 가득 찬 하늘로 돌이 떠오른다. 그 돌은 부석사로 날아가려는 걸까? 물보다 공기보다 가벼운 돌을 본다. 물이 돌알을 낳고 있다. 난생설화는 공기 속에도 있다. 물이 사랑으로 돌을 들어 올렸고, 또 돌은 물의 영혼으로 제 마음을 비워 차츰차츰 가벼워진다. 그런 초현실을 현실로 사고 있는 사물들의 세상이 한없이 고요하다. 사물들의 영혼이 그 고요를 징검다리 삼아 이웃으로 나들이 다닌다. ● 앙리 부르통은 초현실주의를 '외과 수술대 위에서의 우산과 재봉틀의 만남'이라 했다. 한정식의 '고요' 작품을 처음 본 날, 부르통은 내 머릿속으로 들어와 초현실주의 정의를 다시 썼다. 많은 '고요'들은 순수사진이어서 형태를 알아볼 수 있지만 묘하게도 초현실로 가는 추상이다. 그는 대상의 아름다움에 관심두지 않았다. 특별히 눈길을 끄는 존재들은 그의 사진 눈빛을 받지 않게 된다. 물과 공기처럼, 자연과 일상에서 늘 함께 살아가면서도 의식하지 않았던 온갖 시시콜콜한 것들을 불러내 새롭게 볼 수 있게 한다. 그는 모든 사물에 고정된 이미지를 벗겨 내려했다. 이름을 바꿔 불러주려 했다. '고요'는 존재의 본질에 대한 질문이다. 무기물이라 하더라도 그 존재가 품고 있는 어떤 감정 상태를 느끼게 해주고 싶었다. 그러려면 뭣보다 자신이 그것을 느낄 수 있어야 했다. (인간이 아닌) 사물들이 감정을 드러내고 또 작가 자신의 마음밭이 그 감정을 느끼고 받아들일 수 있는 어떤 조건 또는 어떤 상태가 '고요'였다. 그 고요는 오직 고요만으로 소통되고 교감되었다. 자신의 내면이 대상의 내면만큼 고요해질 때, 그는 대상과 하나가 될 수 있었다. 나는 너다, 너는 나다, 라고 속삭이는 그때, 바로 그때, '고요'가 태어났다. ■ 박인식

| 정영희_최경덕 2인展 '사진의 만찬' (0) | 2022.02.04 |

|---|---|

| 한정식선생의 ‘고요’전, 침잠 속 공명이다. (0) | 2022.01.22 |

| 정영신의 ‘장날’, 파장이 며칠 남지 않았다. (0) | 2022.01.19 |

| 양시영의 낙성대 보러가자. (0) | 2022.01.18 |

| 사람 냄새 진득한 김보섭의 ‘수복호 사람들’ (0) | 2021.12.26 |