간밤에는 너무 더워 방문을 열어놓고 잤더니, 온 몸이 떨려 일찍 잠을 깨야했다.

날씨마저 변덕스러운 우리나라 정책 같다.

감기가 걸렸는지, 연신 터지는 재채기에 코로나 환자로 의심받지 않을까 걱정된다.

라면 국물로 속 데우고 밖으로 나갔다.

골목 곳곳에는 빈민들의 시름이 깊었다.

복에 없는 쪽방촌 재개발이란 수레는 바람 빠진 바퀴 같다.

살지도 않는 악덕 건물주들의 반발로 국토부에서 지구지정에 손을 놓은 것이다.

열 받은 이씨의 푸념에 안타까움이 묻어난다.

“왜 가만있는 사람들, 간에 바람 들게 하나?

차라리 몰랐다면 속 뒤집어지는 이런 일은 없을 것 아니가?

우리가 아파트로 옮겨 살면 몇 년을 더 살겠나?

죽고 나면 다시 가져 갈 집을 생색만 내면서...

듣고 있던 박씨도 한마디 거들었다.

“씨바~ 우리 사는 데가 방이 맞나? 개집도 그런 집은 없다.

요즘 개는 사람을 끼고 살지, 그런 곳에서 살지도 못한다.

방에 물이 세거나 전기가 나가도 모른다는 놈들이 방세는 하루를 넘기지 않고 현금으로만 챙겨간다.

쪽방에 우글거리는 바퀴벌레나, 그 돈 벌레들이나 다를 게 뭐있나?

차라리 폭탄이라도 터트려 다 같이 죽고 싶다“

분위기가 살벌해져 사랑방조합으로 자리를 옮겼다.

오랜만에 만난 선 간사는 입구에서 담배를 피웠고,

김 이사장은 보지도 않는 게시판에 소식지를 붙였다.

커피 한 잔 얻어 마시며, 그간의 소식을 살펴보았다.

동자동 공공주택사업 중단에 빈민들의 목소리를 전하는 곳은 이곳 뿐이다.

가진 자 편인 새 정부가 들어서며 재개발이 불투명해지자

대통령인수위 사무실과 용산집무실을 쫓아다니며 지구지정 촉구에 목소리를 높였으나,

소귀에 경 읽기다.

동자동은 빈민들을 위해서라기보다, 재개발하지 않을 수 없는 곳이다.

정부가 적극적으로 나서지 않는다면, 민간개발은 불가능하다고 본다.

삶을 포기한 막장 사람들이 그냥 쫓겨나는 일은 없을 것이기 때문이다.

국토부와 서울시는 가진 자 눈치 보지 말고, 계획대로 추진하라.

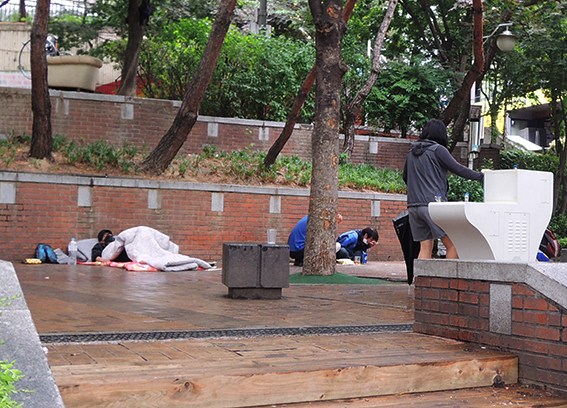

‘새꿈공원’으로 자리를 옮겼더니, 낯선 젊은이들이 자리를 차지하고 있었다.

이불이 빗물에 젖어, 물침대에 누워 자는 노숙인도 있었다.

주민들의 사랑방 노릇 하던 휴게실은 '서울역쪽방상담소'가 옮겨가며 문 닫은 지 오래다.

아는 사람도 쉴 곳도 없는 새꿈공원이 왠지 낯설어보였다.

'친절한 은자씨' 만이 난간에 올라 마릴린 먼로같은 풍만한 육체미를 자랑하고 있었다.

다시 무거운 몸을 끌고 돌아왔다.

가파른 계단을 타고 4층까지 오르자니 숨이 막혀 몇 번을 쉬었다.

언제 끝날지도 모를 삶, 오르는 김에 옥상까지 올라갔다.

떨어져 죽기위해 올라간 것이 아니라, 삶의 흔적을 돌아보기 위해서다.

화려한 서울 한 복판에 아직도 꾀죄죄한 자취들이 남아 있었다.

아니, 오히려 사람사는 냄새가 났다.

옆 건물 옥상을 지키던 개가 안 서러운 듯 바라보고,

불청객에 놀란 비둘기 한 마리가 후 두둑 날아갔다.

사진, 글 / 조문호

'조문호사진판 > 동자동 쪽방사람들' 카테고리의 다른 글

| 궂은 일 도맡은 김반장, 그가 나서면 골목이 반질반질... (0) | 2022.06.28 |

|---|---|

| 동자동에 짜장면 잔치 벌어졌다. (0) | 2022.06.22 |

| 노숙인에게 서광이 비치려나? (0) | 2022.06.09 |

| 사모님 모시는 기사의 즐거운 비명 (0) | 2022.06.06 |

| 아이구! 쪽방 터지겠네. (0) | 2022.06.01 |