검은 깃털 Shades of Furs

노순택展 / NOHSUNTAG / 盧純澤 / photography

2022_0622 ▶ 2022_0717 / 월요일 휴관

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 10:00am~06:00pm / 월요일 휴관

학고재 본관

Hakgojae Gallery, Space 1

서울 종로구 삼청로 50

Tel. +82.(0)2.720.1524

www.hakgojae.com@hakgojaegallerywww.facebook.com/hakgojaegallery

학고재 오룸Hakgojae OROOMonline.hakgojae.com

아아 오오 우우 * ● 노순택의 사진을 이해하는 일이 쉽지 않다고 느낄 때면, 2004년 그의 첫 개인전과 더불어 출간된 동명의 책인 『분단의 향기』를 펼쳐보곤 한다. 이 작고 어두운 책은 실로 분노와 절망과 울분과 조소로 가득하다. 아스팔트 바닥에서 서로의 손을 잡고 어깨걸이를 하며 버티는 이들, 확성기를 들고 그들에게 소리를 지르며 위협하는 이들, 갑각류처럼 동그란 헬멧을 쓴 채 방패와 곤봉을 들고 까맣게 몰려드는 젊은이들, 텅 빈 눈으로 그들을 응시하는 노인들, 그리고 이제는 어디에 떠다니고 있는지 모를, 그때의 축축한 열기와 함성들. ● 즉 『분단의 향기』는 작가 노순택을 구성하는 일종의 유전자 지도와도 같다. 한 사진가의 손과 발, 눈과 입, 머리카락과 얼굴이 어떤 모습으로 마구 웃자라게 될 것인지, 그 뒤엉킨 덩어리가 어떻게 '작가 노순택'이라는 기묘한 이름을 얻게 될 것인지, 그리고 그가 특유의 긴 한숨을 내쉬며 걸어갈 좁고 구부러진 길의 풍경은 어떠할지에 대한 대략의 이정표가 이 책에는 있다. 예를 들어 세 개의 작은 연작으로 구성된 책의 두 번째 부분인 『아이들은 열네 살이었다』에 등장하는 두 소녀의 영정 사진은, 훗날 노순택이 『망각기계』에서 집요하게 찍는 광주 망월동 구묘역에 방치된 시민군의 영정들에 가닿을 것이다. 매향리 들판에서 벌어지는 주민들과 전경들의 긴장감을 찍은 사진은 대추리의 강제진압 장면으로 훨씬 잔혹하게 도래할 것이다. 이 책의 지면에는 『붉은 틀』, 『얄읏한 공』, 『비상국가』 등 훗날 그의 여러 문제작으로 자라날 가능성을 지닌 몇 장의 사진들이 마치 흩뿌려진 씨앗들처럼 아무렇게나 놓여 있다. ● 물론 날것의 사진 몇 장을 대면한 우리가 그 의미를 온전히 이해할 수 있는 것은 아니다. 이는 작가 자신에게도 가능하지 않다. 단지 우리는 짙은 안개가 드리운 과거와 현재라는 시공간 안에서 불완전한 주름과 뿌리들을 더듬을 수 있을 뿐이다. 그러니까, 이런 식으로.

* 허수경, 「저 나비」, 『혼자 가는 먼 집』, 문학과지성사, 1992.

노순택은 처음부터, 대체로, 어둠에 관심이 있었다. ● 『분단의 향기』가 말해주지 못하는 일들도 물론 적지 않다. 이를테면 지금 우리가 머무르는 이 세계에서 노순택이 맡은 배역 같은 것이다. 이곳에서의 그는 사진가로서는 처음으로 국립현대미술관 올해의 작가상을 수상했으며, 국내외에서 크고 작은 전시에 참여하고 여러 비엔날레에 이름을 올린 작가다. 한때는 이런 이름들을 그의 정신과 성취에 대해 주어진 어떤 트로피처럼 설명하려 하기도 했었다. 그가 지녀 온 첨예한 정치성과 독특한 미학적 성취를 동시대 미술관이 인정하여 그를 주목하고, 순순히 자리를 내어주었다는 식이었다. ● 분명 이런 말에는 일정량의 진실이 깃들어 있다. 과연 동시대 미술의 세계가 그렇게 정직하고 투명한 것인지를 묻는 순박한 질문을 피해갈 수 있다면 말이다. 이런 가설은 특히 거리에서 생산된 수많은 이미지들 중에서 유독 이 뒤틀린 사진들이 미술관과 비엔날레를 잇는 수로에서 아주 잘 흘러다니고 있는지 설명하고 싶을 때 잘 들어맞는 것이기도 하다. 즉 이후의 노순택이 찍어낼 사진들이 다큐멘터리 사진들의 가장 진화된 형태라는 언술은, 그의 작업과 사진 일반에 대해 쏟아지는 적지 않은 질문에 대한 잠정적인 답을 제공한다. ● 예를 들어 노순택이 보여주었던 놀라운 기예가 있다. 수천수만 대의 카메라가 존재했을 2016년 촛불집회의 현장에서 오직 그만이 찍어내는, 다른 이들과 확연히 구분되는 이미지들이 있었다. 다른 카메라들이 만들어낸 것들은 대체로 아주 뜨겁거나 너무 차갑거나 했고, 대체로 어렵지 않게 분류가 가능했다. 하지만 노순택은 어둠 속에서 자신의 리듬으로 낮고 빠르게 움직이며 괴이하게 뒤틀린 시간의 단면들을 날카롭게 베어내는 것처럼 보였다. 사진 속에는 하얗게 빛나는 플래쉬 불빛에 맞은 이들이 웃는 듯 우는 듯 알 수 없는 표정을 한 채로 동결되어 있었고, 프레이밍은 지나칠 정도로 빠르고 정교했다. ● 이런 괴이한 이미지들을 만들어낼 수 있는 역량은, 아마 노순택이 지닌 불안과 모순이 그에게 내린 착란에서 나왔을 것이다. 『분단의 향기』를 작업할 무렵, 그는 몇몇 글에서 '간단한 사실과 명확한 예측'이라는 표현을 쓰곤 했다. 이를 거칠게 요약하면 이렇다. 이 끈질기고 순박한 농투성이들의 삶을 파괴하는 것은 무엇인가? 분단이다. 분단을 핑계로 고삐에서 풀려난 국가 폭력이다. 그 배후에는 무엇이 있는가? 미국이다. 혹은 미국을 중심으로 한 열강들의 역학 관계다. 이것은 적지 않은 근거를 지닌 '간단한 사실'이다. 이를 막지 못하면 폭력은 지속될 것이다. 이것이 '명확한 예측'이다. 그러나 이후의 노순택은 점점 '간단함'과 '명확함'을 잃어가는 것처럼 보인다. 지난 십여 년간 그의 글을 지배하는 구절과 단어는 대략 이러하다. '사라지는 확신, 피어오르는 의문', '불협화음', '석연치 않음', '모순', '머뭇거림'.

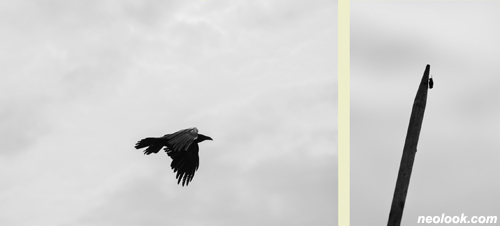

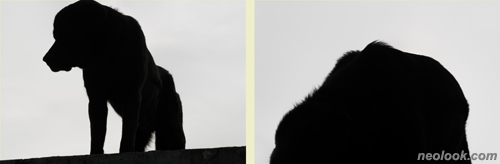

『검은 깃털』은 어떤 어둠에 대한 연작이다. 이 어둠은 검은 비단처럼 아름답거나 지느러미처럼 우리를 부드럽게 휘감지 않는다. 그저 날카롭고 예리한 파편으로, 무엇을 찍은 것인지 알 수 없는 의미의 공백으로 프레임에 자리한다. 찍힌 이가 누구인지, 무엇을 하는 중인지 사진을 보는 우리는 알 수 없다. 즉 이것은 노순택의 작업 중에서도 가장 석연치 않고, 모순적이며, 모호하다. ● 사실 어둠과 실루엣이 주는 낯선 시각적 쾌감을 좋아하는 이들은 대체로 아마추어 사진가들이다. 작업노트에 그가 여과 없이 썼듯이, 『검은 깃털』은 작가 노순택이 뿌리내리고 있는 곳이 아마추어 사진의 토양이지 동시대 미술의 영토가 아니라는 것을 명료하게 드러낸다. 즉 사진적 기예에 감탄하는 것은 사실 아마추어 사진의 태도다. 이 말은 물론 아마추어 사진이나 노순택을 비하하는 것이 아니라, 그 반대다. 사진의 역사는 언제나 아마추어들의 욕망과 기술적 성취에 의해 견인되어 왔다. 이 아마추어들은 카메라라는 기계가 만들어내는 아름다운 것들을 보면 아아 하는 이들이며 때로는 그 이미지에 홀려 오오 우우 하는 이들이다. ● 『검은 깃털』은 자못 미술 전시장의 풍습에 익숙한 척하는 우리가 사진이 동시대 예술이 되기 위해 잘라서 버려야 한다고 믿던 허망한 사진적 기예의 무더기다. 이는 역광이 성립할 것인지에 대한 빠른 노출 판단, 정밀하고 날렵한 포커싱과 프레이밍, 그럼에도 잘 되지 않은 장면에 대한 후보정까지 포함한다. 동시대 미술관에 자신의 자리가 있는 작가 노순택이 그 무망한 기술들을 가장 능란하게 구사하는 모습은 왠지 우스꽝스럽지만 한편으로는 청량하고 즐겁다. 그도 우리도 결국 아아 오오 우우 하는 이들 사이에서 비롯한 것이다. ● 역설적으로 『검은 깃털』과 『분단의 향기』를 포개어보는 것은, 노순택의 윤곽을 조금 더 정교하게 그려보는 데 유효한 듯하다. 어쩌면 지금 노순택을 이해하는 것은, 그를 경유하여 사진이 지닌 이상한 속성들을 이해하고 싶어 했던 몇 년 전보다 훨씬 더 중요한 일일지도 모른다. 노순택은 가장 명확한 정치성을 지녔던 초기작인 『분단의 향기』에서도 끊임없이 카메라를 돌려서 어둡고 모호한 실루엣을 함께 카메라에 담으려 한다. 오십칠 쪽의 전경들이나, 구십삼 쪽의 미군들이나, 백오십칠 쪽의 알 수 없는 여성이 그 좋은 예다.

하나의 연작이 되어 도래한 『검은 깃털』을 보기 전에는 첫 책의 곳곳에 삽입된 검은 실루엣들이 그저 독자에게 잠깐의 쉴 구멍을 제공하는 매체 사진가의 습관이라 생각했다. 하지만 『검은 깃털』의 존재로 인해 『분단의 향기』가 지닌 구조는 더욱 명료하고 단단해진다. 거칠게 요약하자면 이것은 몸에 덕지덕지 글자들을 붙인 나이 든 해병대원의 사진으로 시작해서 (작가가 백령도에서 찍었다고 주장하는) 알 수 없는 실루엣으로 끝나는 책이다. 즉 노순택은 처음 시작하는 순간부터 '간단하고 명확한' 것과 '석연치 않고 모순된' 것에 함께 끌리는 사진가였으며, 아마추어 사진의 기예를 통해 이 두 가지를 묶어내려 했던 듯하다. ● 즉 『검은 깃털』은 노순택의 한쪽 경계에 해당하는 작업이다. 반대쪽 경계에는 『애국의 길』이나 『붉은 틀』처럼 비교적 명료하고 정치성이 강한 연작들이 놓인다. 노순택은 이 경계들 사이에서 진동하면서, 정교한 사진적 기술과 섬세하게 단련된 손놀림을 통해 자신의 작업이 지닌 의미를 복잡하게 교란한다. 즉 『붉은 틀』을 대면했을 때조차도 우리는 작가가 북한의 아리랑 집체극을 멋있다고 생각하는지 징그럽다고 생각하는지 쉽게 식별할 수 없다. 『애국의 길』에서도 노순택이 제시하는 사진 이미지만으로 우리는 그가 거리의 늙은 우파들을 우스꽝스럽게 여기는지 연민하는지를 알아내기란 어렵다. 그저 그 이미지에 비친 자기 자신의 욕망과 두려움만을 발견하게 될 뿐이다. 『검은 깃털』 역시 마찬가지다. 이 어둠 안에 놓인 정치적 비판 의식을 찾아내고 싶어 하는 우리는 사진 이미지 속을 오래도록 헤매게 될 것이다. ● 이것은 꽤 긴, 장기전의 가능성을 의미하는 것이기도 하다. 아아 오오 우우 하던 우리들은 앞으로의 노순택의 작업을 궁금하게 생각해 왔다. 고통스럽지만 충분히 뜨겁지 않은 현재와, 두렵지만 지나치게 딱딱하게 굳어진 미래 사이에서 그는 어떤 작업을 할 수 있고, 할 것인가? 『검은 깃털』은 그 걱정스러운 질문에 대한 급조된 대답이 아니라, 어둡고 오래된 실마리와 같다. ■ 김현호

내 몸에 난 털들이 깃털이라면, 나는 더 가벼워질까. 깃털이라면 좋겠지만, 아니어도 슬퍼 말라 스스로를 타이른다. 살아있는 모든 것들은 끝내, 가벼워진 채로 흩어지고 말테니까. ● 시각매체 중 가벼움의 순위를 매긴다면 사진은 몇 위일까. 맨 앞이 아닐까. 빠르다. 게다가 경박하다. 더할 나위 없이 가볍다. 버튼 한 번 누르는 것으로 (아마도) 8할이 결정된다. 얇은 종이 위에, 두께라곤 찾아볼 수 없는 입자들이 표면에 달라붙어 명암과 형상을 이룬다. 회화의 발명가를 아는가. 조각은? 음악은? 문학은? 사진은 발명가와 발명 시점을 특정할 수 있는 거의 유일한 매체다. 젊다. 발명되자마자 크게 환영받았다. 자신이나 가족의 초상을 소유하는 행위가 곧 계급의 반영이던 시대에 사진술은 회화와 비교할 수 없는 저렴함으로 빠르고 쉽게 이미지의 독점을 무너뜨렸다. 장삼이사도 귀족을 흉내 낼 수 있는 시대를 열었다. ● 하지만 사진술은 똑같은 이유로 비난 받았다. 화가의 손을 무력감에 떨게 했지만, 인간의 손으로 '창조'된 것이 아니라, 기계에 손을 빌려준 짓에 불과했다. 손은 인간정신의 반영일진대, 기계 따위에 얹혀가는 손이라니, 그 따위가 무엇이란 말인가. ● 시인이자 미술평론가였던 샤를 보들레르는 사진을 "산업적 광기"라 부르며 그것이 예술을 넘보려는 시도에 독설을 뱉었다. "사진이 자신의 동맹군이라 할 어리석은 대중의 힘을 빌려 예술의 자리를 차지하고, 결국 예술을 망칠 것"이라 경고했다. 그에게 사진은 "언감생심 예술을 넘볼 게 아니라, 예술과 과학의 겸손한 시녀"로 돌아가야만 하는, 주제파악이 필요한 도구였다. 그렇게만 된다면, 사진은 "기억의 아카이브에 들어가기를 희망하는 시간의 희생물들, 사멸해 갈 수밖에 없는 모든 소중한 것들, 망각 속으로 부서져 가는 모든 폐허들, 책들, 판각들, 원고들을 보존케 하는" 역사의 비서가 될 것이었다. ● 그랬던 보들레르도 사진기 앞에 다소곳이 앉아 렌즈를 응시했으니, 우리는 그를 "시간의 희생물"이라 불러야 할까, "사멸해 간 소중한 것"이라 불러야 할까. 보들레르의 얼굴은 보존되었다. 사진이라는 시녀에 의해 보존되었다. 덕분에 우리는, '나를 바라보는 보들레르'와 시공을 넘어 눈맞춤 할 수 있게 되었다. 그의 경고에도 불구하고 사진술은 예술을 간보고, 깔보고, 심지어 예술 자신이 되었다. 회화를 변질시킴으로써, 새로운 회화사를 쓰게 했다. 과학과 산업과 예술의 경계를 무디게 했다. 이제 사진 없는 현대미술이 불가능할 정도가 되었으니, 이로써 예술을 망친 셈인가. 지금 당신은 밥숟가락 뜨는 횟수보다 사진기 단추 누르는 횟수가 더 많은 하루를 살고 있다. 대단한 낭비가 아닌가.

낭비를 걱정한 사람이 있었다. ● 사진이 발명되기 딱 80년 전, 루이 15세 통치시기 프랑스 재정장관에 임명된 그는 계속된 전쟁으로 궁핍해진 나라곳간을 채우기 위해 골몰했다. 두 가지 방법을 썼다. 하나는 증세였다. 단지 더 걷는 게 아니라, 별의 별 세금을 만들어냈다. 신선한 공기를 주신 국왕에게 감사하는 마음으로 내야 하는 '공기세'는 살아있다면 피할 수 없는 세금이었다. 오래 전 사라진 '창문세'의 부활도 모색했다. 또 하나는 긴축이었다. 극단적인 절약을 강조했다. 심지어 그림의 재료는 검은 물감 하나로, 형상은 윤곽이면 충분하다는 게 그의 생각이었다. 이름이 형식이 된 사람, 에띠앙 실루엣. 반년 만에 물러난 단명 장관이었으나 사람들은 그를, 그의 정신머리를 오래 기억했다. 실루엣이라는 이름은 '안 좋은 것의 모든 것, 싸구려 비지떡'의 대명사로 널리 쓰였다. 오늘날엔 '검은 윤곽'이나 '밝은 배경 앞 검은 그림자'의 조형스타일을 뜻하는 말로 통한다. 사진에서 실루엣은 '역광사진'으로도 불린다. ● 사진에서 '역광'은 가급적 피해야 할 조건처럼 여겨진다. 표준국어대사전에도 "역광은 물체의 상을 흐리게 하므로 가능한 피해 촬영하는 것이 좋다"고 안내되어 있다. 하지만 광원이 렌즈 축을 따라 직접 들어오지 않거나, 광원을 피사체 뒤로 가릴 수 있는 경우, 상의 윤곽은 뚜렷해진다. 이때 피사체의 세부는 그 안에 묻히고 갇힌다. 사람사진의 경우 중요한 세부는 얼굴과 표정인데, 역광사진은 그걸 가림으로써 누가 누군지 알 수 없게 한다. 누군지 알 수도 없는 사진을 대체 왜 찍는단 말인가. 고로 역광을 피하라는 '무난한 사진의 평범한 원칙'은 옳을 것이다. 전문가들은 세부를 섬세하게 표현하는 것이, 인화지가 담아낼 수 있는 어둠과 밝음의 스케일을 11단계로 나눈 '존 시스템'에 입각한 풍부한 계조의 사진을 만드는 것이, 당신이 추구해야 할 '파인아트 프린트의 정석'이라 말한다. '올바른 돌'은 이 얼마나 무거운가. ● 역광 사진엔 농담이 없다. 아니 농담만 있을 뿐, '농담 사이'가 없다. 흑백으로 몰아붙이다 회색을 버리는 우를 저지른다. 극단주의자의 화법일까. 극단주의를 경계해야 한다면서도 극단주의자들의 아무 말 대잔치에 환호하는 세상사의 풍경은 동서고금에 널려있다. 오늘 우리의 세계를 움직이는 질서가 아닌가. 어쩌다 우리는 극단주의에 매료되었을까. 뻔뻔하기 짝이 없는 극단주의의 매력과 마력은 연구대상이다. 그것에 빠져 괴물이 되지 않기 위해서도. ● 농담(濃淡) 없는 사진, 역광사진은 진부할까. 가끔은 질문이 대답이 된다. ● 광원을 향해 서고, 그 사이에 너를 두고, 너가 드리운 그늘에 나를 둔다. 셔터를 연다. ● 세부가 어둠에 묻혔다 해서, 세부가 없었던 것은 아니다. 깃털이 윤곽에 갇혔다 해서, 무게가 달라진 것도 아니다. ■ 노순택

Ah-ah Oh-ah Ooh-ooh * ● Whenever I find it uneasy to understand Noh Suntag's photography, I open the book Smells like the Division of the Korean Peninsula, a book published along with his eponymous first solo exhibition in 2004. This small, dark book is indeed full of anger, agony, despair, and mockery. The people on the asphalt, bracing themselves by holding hands and locking arms: those with the megaphone, yelling and threatening them: young people wearing round shellfish-like helmets swarming in black with shields and cudgels: the elderlies gazing at them with empty eyes: and what is now unknown where to be floating around ─ the moist heat and shouts of the time. ● Thus, Smells like the Division of the Korean Peninsula is almost like a sort of genetic map that makes up the artist Noh Suntag. The book includes a rough signpost to how an individual photographer's hands and feet, eyes and mouth, hair and face will overgrow, as well as how such an entangled cluster will be given the strange name of 'the artist Noh Suntag.' The book also guides us to the landscapes of the narrow, bent road that he will take with his characteristically long sigh. For example, in the book's second chapter, which is composed of three small series, the funerary portraits of the two deceased girls will reach those of the deceased citizen soldiers left unattended at the old cemetery in Mangwol-dong ─ which Noh Suntag later persistently captured in Forgetting Machines. The photographs that capture the tension between the village people and the police at Maehyang-ri will become crueler through the scenes of violent repression at Daechu-ri. On the papers of this book, a few photographs potent of later becoming his controversial works ─ such as Red House, the strAnge ball, State of Emergency ─ are placed, quite carelessly, as if scattered seeds. ● Even if we confront a few raw photographs, we surely cannot fully understand their meaning. Such is not even possible for the artist himself. What we could only do is fumble for the imperfect wrinkles and roots within the time and space of the clouded past and present. So, just like this. ● Noh Suntag has been interested in the dark, from the beginning and overall. ● Of course, the matters that Smells like the Division of the Korean Peninsula cannot tell are not so trivial. Such, so to speak, would be the role that Noh Suntag is to play in this world of our presence. Here, he was the first to receive the Korea Artist Prize as a photographer and an artist who widely participated in national and international exhibitions, adding his name to numerous biennales. People once referred to these names as a trophy awarded to Noh Suntag's spirit and achievements. It was said that contemporary art museums acknowledged his acute political insight and unique aesthetic achievements so that they paid attention to him and conformingly made way for him. ● There is a certain amount of truth within these words; only if the naïve question of 'whether the contemporary art world is so honest and transparent' can be avoided. This hypothesis is especially suitable for explaining how such distorted photographs, among the numerous images created in the streets, are flowing through the channels between museums and biennales. Thus, the statement that Noh Suntag's future photography will be the most evolved form of documentary photography provides a temporary answer to many questions regarding his work and photography in general. ● For instance, Noh Suntag has shown remarkable techniques. On the ground of the 2016 Candlelight Vigil, where hundreds and thousands of cameras would have been present, he captured the distinctive images which only he could take. Those produced by other cameras were mostly too hot or too cold and easily classifiable. Yet, Noh Suntag, moving low and fast at his own pace, seemed as if he was slicing off the uncannily distorted fragments of time. In the photographs, the people hit by the white flares of the flash are frozen with mysterious faces of joy or tears, while the framing was extremely rapid and sophisticated. ● The competence to create such uncanny images may be based on Noh Suntag's confusion deriving from anxiety and ambiguity. When he was working on Smells like the Division of the Korean Peninsula, he used the expression of 'the simple truth and precise prediction' in some of his writings. Here is a rough summary: What is it that destroys these farmers' persistent and innocent lives? Division. It shall be the state violence unleashed with the excuse of the division. Who is behind all this? The United States. Otherwise, it shall be the power dynamics centered around the United States. These are 'the simple truth' with some evidence. If we cannot stop it, violence will continue ─ and this is the 'precise prediction.' However, Noh Suntag later appears to gradually lose such a sense of 'simplicity' and 'precision.' For the past decade, his writings' dominant phrases and vocabularies have roughly been: 'loss of confidence,' 'arising doubts,' 'dissonance,' 'uncertainty,' 'ambiguity,' and 'hesitance.' ● Shades of Furs is a series about a certain kind of darkness. Such darkness is neither as beautiful as black silk nor as tender as the touch of fins. It merely stays as a sharp and acute fragment, like a void that captures the unidentifiable inside the frame. Looking at the photographs, we cannot discern who they are or what they are doing. Therefore, these are the most uncertain, dubious, and ambiguous among the works of Noh Suntag. ● In fact, those fond of the unfamiliar visual pleasures of darkness and silhouette are mostly amateur photographers. As he frankly wrote in the artist's statement, Shades of Furs clearly reveals that the artist Noh Suntag takes root in the ground of amateur photography and not of contemporary art. In short, to marvel at photographic techniques is the attitude of amateur photography. My words do not intend to demean amateur photography or Noh Suntag, but it is the other way round. The history of photography has always been driven by the aspirations and technical achievements of the amateurs. These amateurs are those who say 'Ah-ah' at the beauties that the camera captures, and those who are lured by such an image and go 'Oh-oh Ooh-ooh' at times. ● Shades of Furs is quite a pile of vain photographic techniques that we ─ who pretend to be familiar with the customs of exhibition spaces ─ have believed as something that should be cut and thrown away for photography to become contemporary art. Such includes quick judgment on whether the exposure of the certain backlighting will work properly, precise and sharp focusing and framing, and post-processing of the scenes still in need. Seeing the artist Noh Suntag, who has his place in contemporary art museums, fluently making full use of these hopeless techniques is somehow funny but also refreshing and delightful. He and we, after all, originate from those who say 'Ah-ah Oh-oh Ooh-ooh.' ● Paradoxically, it would be valid to overlay Shades of Furs and Smells like the Division of the Korean Peninsula to trace the silhouette of Noh Suntag delicately. Perhaps, it shall be more important to understand Noh Suntag now than wanting to understand the strange properties of photography through him as we did a few years ago. Even in his early work Smells like the Division of the Korean Peninsula, which was expressively political, he ceaselessly turned the camera around to capture the dark, ambiguous silhouettes. The police on page fifty-seven, the U.S. soldiers on page ninety-three, and an unknown woman on page one hundred and fifty-seven would be some good examples. ● Before seeing Shades of Furs as a series, I thought of the black silhouettes inserted here and there throughout his first book simply as the photographer's habit to give the viewers a breathing space for a moment. However, due to the presence of Shades of Furs, the structure of Smells like the Division of the Korean Peninsula has become much more articulate and solid. Roughly speaking, it is a book that begins with a photograph of an old marine with letters sticking on him (which the artist claims to have photographed at Baengnyeongdo) and ends with unidentifiable silhouettes. Hence, from the beginning, Noh Suntag has been a photographer attracted to what is both 'simple and precise' and 'dubious and ambiguous.' Furthermore, he attempted to bound these two together through the techniques of amateur photography. ● In other words, Shades of Furs is a work that corresponds to the one end of Noh Suntag. At the other end would be his comparatively obvious and political series. Oscillating in between these opposite ends, Noh Suntag complicates and disrupts the meaning of his works through his sophisticated photographic techniques and nimble fingers. Therefore, even when confronting Red House, we cannot easily discern whether the artist finds North Korea's Arirang Mass Games spectacular or repulsive. In Paths of Patriotism, just with a glimpse of the photographic image he presents, it is difficult for us to determine whether Noh Suntag regards the old rightists in the streets as ridiculous or sympathetic. We merely discover our desires and fears reflected in the image. The same is true for Shades of Furs. Eager to find a sense of political criticism placed within this darkness, we will wander inside the photographic image for long. ● At the same time, such refers to the possibility of a quite lengthy, protracted war. We who used to go 'Ah-ah Oh-oh Ooh-ooh' have always been curious about Noh Suntag's future works. In between the present ─ which is painful but without much heat ─ and the past ─ which is fearful but congealed ─ what kind of photographs can he capture, and will he capture? Shades of Furs is not a rushed answer to these concerns but rather a dark, old clue. ■ Kim Hyunho

* Heo Su-gyeong, 'Butterfly', Alone To A Distant House (Seoul: Moonji Publishing, 1992).

If the hairs on my body were feathery furs, would I be lighter? Hope they were furs, but even if they were not, I coax myself not to be sad. All living things will, in the end, scatter away in lightness. ● If visual media were ranked according to their lightness, where would photography be? At first, I presume. It is quick, shallow, and extremely light. A single press of a button decides (perhaps) more than three-quarters. Contrast and shape are formed upon a thin paper, of which the surface is attached with particles without a trace of thickness. Are you aware of the inventor of painting? What about sculpture, music, and literature? Photography is hardly the only media that can specify its inventor and the time of invention. It is relatively new. It was eagerly welcomed as soon as it was invented. When the possession of self or family portraits reflected one's social class, photography – with its incomparable cheapness to painting – quickly and easily broke the monopoly of the image. It opened up a new era where the common crowd could imitate the nobility. ● However, photography was blamed for the same reason. Despite making the painter's hand tremble in helplessness, it was not 'created' by the human hand but only lent a hand to the machine. Provided that the hand is a reflection of the human spirit, what on earth is such a hand living off the machines. ● A poet and an art critic Charles Baudelaire referred to photography as "Industrial Madness," making blistering remarks on its attempt to encroach upon the domain of art. He warned, "If photography is allowed to supplement art in some of its functions, it will soon have supplanted or corrupted it altogether, thanks to the stupidity of the multitude which is its natural ally." For him, photography was "to return to its true duty, which is to be the servant of the sciences and arts." It was a tool that had to know its own place. Only then, photography was to "rescue from oblivion those tumbling ruins, those books, prints and manuscripts which time is devouring, precious things whose form is dissolving and which demand a place in the archives of our memory," as if a secretary of history. ● Yet, as this Baudelaire had posed before the camera, gazing into the lens, shall we call him "whose time is being devoured" or "whose precious form is dissolving?" The face of Baudelaire was preserved – by a servant called photography. Thanks to it, we can make eye contact with the 'Baudelaire looking at myself' beyond time and space. Despite his warnings, photography questioned and belittled art, even becoming art on its own. By degenerating painting, photography has written a new history of painting. It blurred the boundaries between science, industry, and art. Now that contemporary art has become incapable without photography, did we corrupt art, after all? At this very moment, you are living a day with people pressing the shutter more often than the number of spoonfuls of rice they take. What a huge waste. ● There was one who worried about waste. ● Eighty years before photography was invented, the French finance minister under Louis XV deeply pondered how to replenish the national economy, which had been deprived due to the continuing war. He employed two methods. The first was to increase taxation. It was not simply about raising taxes, but he created all sorts of taxes. The 'air tax,' which was obligated to the King for his offerings of fresh air, was an unavoidable type of tax for those alive. The revival of the long-gone 'window tax' was even considered. Another method was to implement a retrenchment plan. He emphasized extreme frugality. A single black paint was sufficient for a painting material, and an outline was enough for a shape. While Étienne de Silhouette – whose name became a form – resigned from his short tenure as minister, people remembered him and his mindset. The name 'Silhouette' was widely used as a byword for 'things perceived as inferior or cheap.' Nowadays, the term is understood as a formative style that shows 'a dark outline' or 'a dark shadow against a brighter background.' In photography, the silhouette also refers to 'backlight photography.' ● 'Backlight' in photography is regarded as a condition to be avoided if possible. The Standard Korean Language Dictionary also writes, "The backlight obscures the image of the object, so it is recommended to avoid it in photoshoots." However, when the light source does not directly enter the camera axis or can be hidden by the subject, the figure's silhouette comes into focus. At this moment, the details of the subject are buried and confined within. For instance, while the significant details in portrait photography would be the face and expression, backlight photography conceals such and disguises who is who. Why would you ever take a photograph that is unidentifiable? The 'common rule of ordinary photography' to avoid the backlight would be proper, indeed. ● To express the details delicately: To make a photograph abundant of gradation based on the Zone System that divides the visible scale of light and dark into 11 zones: The experts say that these are the qualities of the 'fine art prints by the book.' How thick and heavy would this 'book' be? ● There is no light and shade in backlight photography. No, there is only light and shade without what is 'between light and shade.' Stampeded into black and white, a mistake is made of abandoning gray. Perhaps it is the way an extremist speaks. While warning of extremism, the worldly landscape that raves about the extremists' rambling of nonsense is at all times and all places. Is it not the order that moves our world today? How come we have become attracted to extremism? The shameless charm and enchantment of extremism shall be a subject of study – for us to not fall into it and become a monster. ● A photograph without light and shade. Is it bland, the backlight photography? At times, the question becomes the answer. ● Standing toward the light source, placing you in between, I set myself under your shadow. I open the shutter. ● Because the details are buried within the dark, it is not that the details were never there. Because the feathery furs are confined within the silhouette, it is not that their weight has changed. ■ Noh Suntag

Vol.20220622a | 노순택展 / NOHSUNTAG / 盧純澤 / photography

'조문호사진판 > 사진 이야기' 카테고리의 다른 글

| 김인재展 '굴뚝에 관한 보고서-산업유산 풍경' (0) | 2022.07.19 |

|---|---|

| 동베를린 사진가 아르노 피셔展 (0) | 2022.07.03 |

| 그때 그 시절을 잊으셨나요? (0) | 2022.06.24 |

| 얼터네이티브 검프린트 사진 그룹展 "붓과 종이" (0) | 2022.06.15 |

| 멀리서 지켜봐야 하는 한정식선생의 안타까운 모습 (0) | 2022.06.05 |