왈츠 포 사일런스 - 나의 몸짓은 너의 침묵을 가리고

waltze for silence - My gestures cover your silence

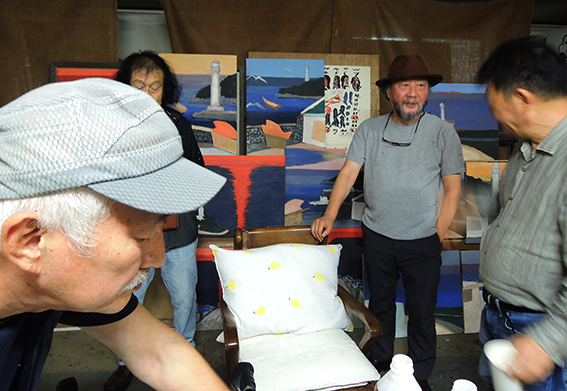

허진展 / HURJIN / 許塡 / painting

2023_0921 ▶ 2023_1014 / 일요일 휴관

허진 홈페이지_museum.imagian.net/?id_partner=%C7%E3%C1%F8

초대일시 / 2023_0921_목요일_05:00pm

관람시간 / 11:00am~06:00pm / 일요일 휴관

후원 / (주)아트레온

주최 / 아트레온 아트센터

기획 / 아트레온 갤러리

아트레온 갤러리

Artreon Gallery

서울 서대문구 신촌로 129(창천동 20-25번지) B1, 2층

Tel. +82.(0)2.364.8900

최후의 인간, 최초의 동물 ● "시각 예술의 다른 영역에는 바이오필리아(biophilia)가 있다. 바이오필리아는 사람이 다른 생물, 특히 살아 있는 자연 세계와 관계를 맺으려는 타고난 성향이다." (에드워드 윌슨(1929-2021), 『지구의 정복자』(2012) 중에서)

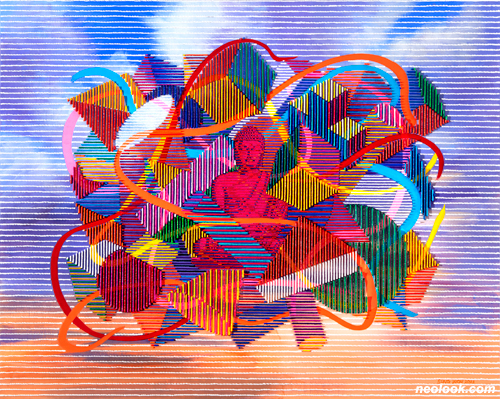

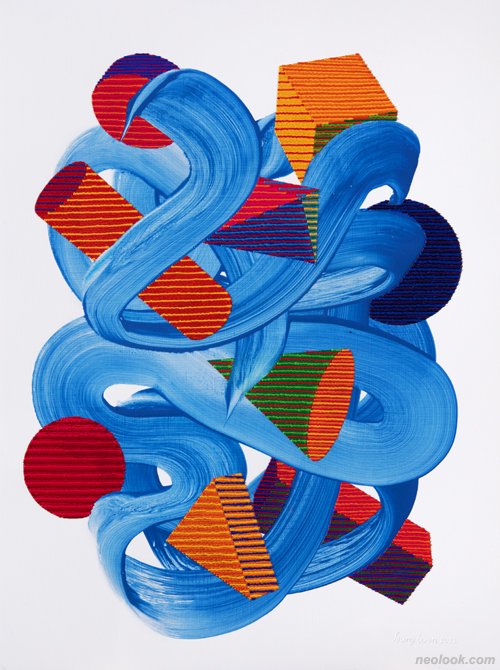

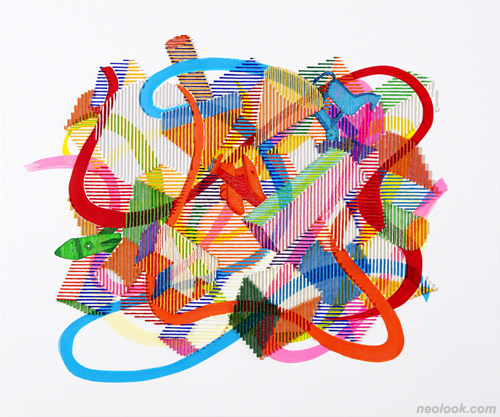

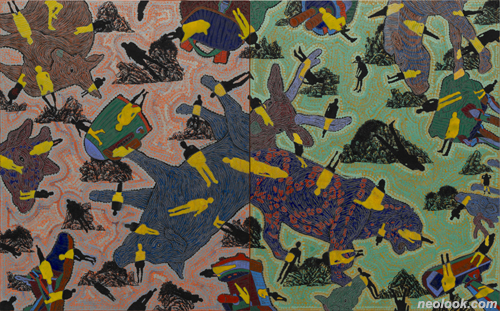

허진이 최근 십여 년이 넘도록 천착해 온 이른바 동물 연작에는 인간과 인간이 만든 도구, 기계도 등장하지만 화면을 지배하는 소재는 단연 동물이다. 1990년대에 삼십 대의 허진은 「다중인간」과 「익명인간」 연작 등을 통해 과거와 현재, 자연과 문명이 혼성된 시공간을 배경으로 분열적이고 몰개성적이 되어 가는 현대인의 초상을 그려 냈다. 그는 90년대 말의 「익명인간」 연작에서부터 식물, 산수 등과 함께 자연을 상징하는 소재로 동물을 그려 넣기 시작하여, 2000년대 중반부터는 야생 동물을 화폭 전면에 내세운 「유목동물」과 「이종융합동물」 연작을 작업의 주축으로 삼아 왔다. 허진의 관심사는 인간에서 동물로 진화한 셈이다.

허진이 그리는 동물은 현대인에게 낯설다. 그는 사자, 기린, 하마, 산양, 얼룩말, 코뿔소와 같은 열대 초원이나 삼림에 서식하는 야생 동물을 그린다. 현대인이 접하는 동물은 기껏해야 인간의 울타리에 가둬 놓고 키우는 반려동물이나 공장식 축산으로 사육되어 식탁에 오르는 육류뿐이다. 허진은 비윤리적으로 포획되어 동물원에 전시되지 않는다면 자신을 비롯한 현대 도시인이 좀처럼 보기 힘든 자연 속 동물을 그린다. 자연에는 실재하나 인간 세계에 부재하는 야생 동물을 그리는 허진의 작업은, 단어 '그리다'의 다의(多義)를 구현하듯, 동물을 '재현'하고 동시에 '상상'하는 일이다. 그는 멀고 먼 야생의 자연이 현대인의 눈앞에 현전(現前)하게끔 하기 위해 동물을 그리고 또 그린다.

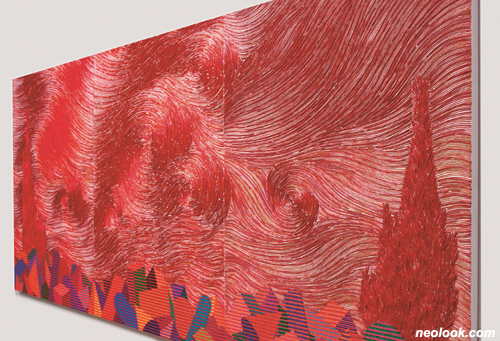

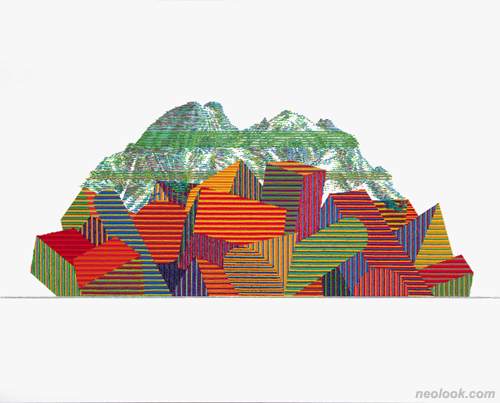

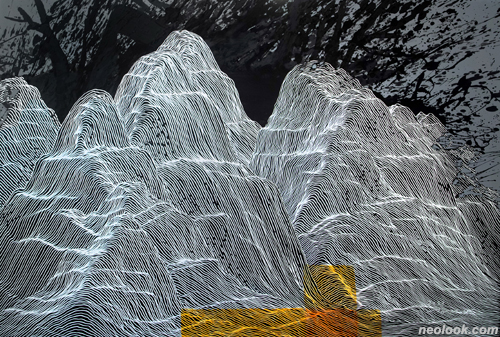

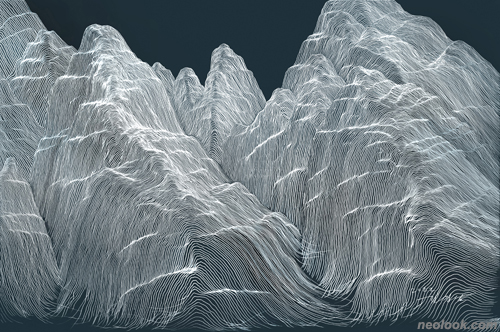

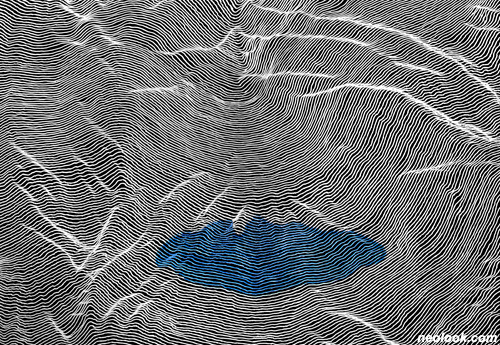

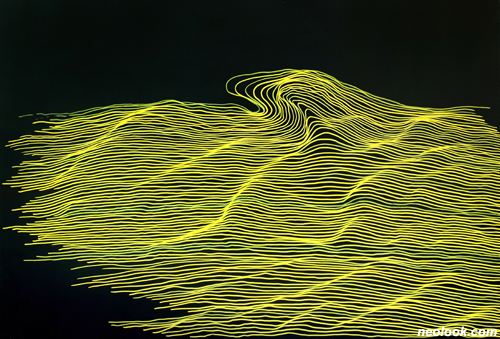

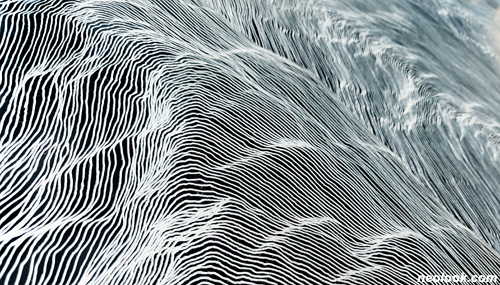

「유목동물」 연작에서 동물, 도구와 기계, 인간은 무작위로 화면에 배치되지만, 크기, 색상, 표현법은 소재에 따라 별도의 정해진 형식이 있다. 형태의 묘사는 실재하는 대상을 따르지만 채색은 실제 모습에 구애되지 않는다. 허진은 우선 먹칠한 한지 바탕 위에 갈색, 녹색, 청색 위주의 붓질을 거듭하여 몇 종류의 야생 동물을 큼직하게 묘사한다. 동물의 몸 전면은 은색 펜의 날카롭고 반짝이는 선으로 촘촘히 채운다. 동물은 이처럼 큰 비중과 이질적 질감으로 돋보이게 그려져 작품의 중심 소재가 된다. 이어서 동물의 색보다 채도가 높은 색으로 신발, 헤드폰, 자동차, 비행기 등 문명의 이기를 그려 넣는다

허진은 인간을 동물, 기계와 사뭇 다르게 표현한다. 윤곽만 드러내는 실루엣 기법으로 인간의 형상을 그리는데, 먼저 그려진 동물, 기계 등과 중첩되는 부분은 노란색으로 칠하고, 배경 위에 배치되는 부분은 바탕의 먹색이 드러나게 둔다. 세부 묘사 없이 노랗고 검은 면이 교차되는 방식으로 단순하게 표현된 인간은 직립 보행을 하는 존재임이 확인될 뿐, 개별성이 드러나지 않는 '익명 인간'으로 표현된다. 「이종융합동물」 연작의 경우 서로 다른 종의 동물들이 한 몸을 이루어 등장하고, 배경 곳곳에 작은 바위섬이 그려지는 정도의 변주만 있을 뿐 「유목동물」 연작과 형식적으로 같은 계열의 작품이다. 한편 모든 작품의 여백은 단색으로 칠한 뒤에 밝고 연한 색조의 점묘로 채우는데, 그 결과 동물 연작은 망점이 있는 인쇄물 위에 동물, 기계, 인간의 콜라주가 올려진 듯한 허진 특유의 화면으로 완성된다

「유목동물+인간-문명」과 「이종융합동물+유토피아」, 동물 연작의 전체 제목이다. 허진은 동물로 표상되는 야생의 자연과 기계로 상징되는 물질문명의 두 세계 그리고 그 사이에 존재하는 인간에 대해서 사유하는 화가이다. 작품의 명목과 실제에서 공히 동물이 중심인 만큼 허진은 생태주의자로 평가될 법하고, 그렇다면 그림 속 인간의 도구와 기계는 동물과 대립되는 문명 비판적 소재로 해석될 만하다. 그런데 동물과 기계는 서로 다른 방식으로 조형되기는 하지만, 양자의 의미와 가치가 대척된다고 판단할 만한 시각적 근거는 딱히 없다.

허진은 현대인의 삶에서 괴리된 자연과 현대의 일상을 지배하는 문명을 병치하여 보여 주되, 자연과 문명을 이분법적으로 사고하거나 양자 간의 관계에 대해서 해답을 제시하지는 않는다. 이토록 거시적인 문제에 관한 한 판단과 선택은 특정 개인이 아니라 인간 집단의 몫이어야 한다. 그림으로 다시 눈을 돌리면 동물과 기계 사이사이에 실루엣만으로 표현된 인간은 명시성이 높은 노랑과 검정의 배색 때문에 마치 경각심을 제고하는 표지판처럼 보인다. 호모 사피엔스로 불릴 정도로 현명하지도 않고, 신이 창조했다고 믿을 만큼 특별하지도 않은, 척추동물문 포유강 영장목 사람과에 속하는 인간에게 허진은 동물 연작으로 질문을 던진다. 사라져 가는 자연과 지속 가능해 보이지 않는 문명의 이중 위기 속에서, 폴 고갱도 물었듯, 우리는 어디로 가는가?

수만 년 전 구석기 시대의 동굴 벽화가 보여 주듯 인류가 최초로 재현한 대상은 동물이다. 허진의 동물 연작을 오롯이 감상하기 위해서는 다시 고갱의 질문으로 돌아가 우리가 어디서 왔는지, 우리가 무엇인지부터 되짚어 볼 필요가 있다. 역사적으로 인간은 생존과 생업, 주술과 종교, 부와 권력, 전쟁과 지배, 놀이와 여가, 과학과 의학 등 거의 모든 종류의 욕망을 동물에 투사해 왔다. 그 과정에서 동물을 그리고, 동물 그림을 감상하는 행위는 인간의 욕망을 충족시키는 주요 수단 중 하나였고, 때로는 재현된 동물의 효과가 실재하는 동물의 효용을 압도하기도 했다. 동물이 그저 귀엽고, 신기하고, 무서워 보이기만 하는 현대인이라면, 그래서 허진의 동물 연작이 영 낯설어 보인다면 미술사와 인류사를 되짚어 보라. 허진이 제목에 붙인 '유목'에서 질 들뢰즈의 노마디즘까지 읽어 내려는 수고로움 대신에, 그의 동물 연작을 인간 종족이 정주하기 훨씬 이전에, 인류세는 말할 것도 없고 홀로세 이전에 그렸던 동굴 벽화와 나란히 놓고 보라.

허진의 동물 연작은 인류 최초의 그림과 적잖이 닮았다. 구석기인과 허진의 그림에서는 모두 무한정의 공간을 누비는 야생 동물이 주인공이며, 인간은 개체가 아니라 집단으로서 동물과 관계를 맺는 조연일 뿐이다. 허진은 동물의 몸에 은빛 선을 긋고 또 그어 빛나게 하며, 점안(點眼)하여 생명을 불어넣는다. 그림에도 반영되었듯이 기술의 축적에 따라 인간이 쓰는 기구는 복잡해지고 거대해졌지만, 「유목동물+인간-문명」, 즉 동물과 인간을 합한 뒤에 문명을 빼 보자는 작가의 수식을 따르자면, 결국 남는 것은 자연의 동물과 맨몸의 인간이다. 동물과 인간이 공생했던 원시로의 회귀를 주장하는 것은 아닐지라도, 허진의 동물 연작은 문명 시대를 거치며 인간이 동물에 투사하고 부과해 온 욕망을 거두어 보자고 제안한다. 그림의 기원을 탐구하여 시원적 그림을 남기고 싶은 화가의 욕망만은 그대로 남겨둔 채 말이다. ■ 최석원

The Last Man, the First Animal ● "In another sphere of the visual arts there is biophilia, the innate affiliation people seek with other organisms, and especially with the living natural world." (Edward O. Wilson, The Social Conquest of Earth (2012)) ● Although humans, human-made implements, and machines are featured in the animal series Hur Jin has delved deeply into for over a decade, the subject matter that is dominant in his works is by far the animal. Hur Jin's work in the 1990s (when he was in his thirties), particularly through his series Multiple Humans and Anonymous Humans, sought the portrayal of contemporary individuals who were increasingly characterized by a sense of disconnection and depersonalization against a backdrop of nature and civilization. His art captured the complex interplay between different aspects of human existence, blurring the boundaries between past and present, nature and civilization. With the series Anonymous Humans, he began illustrating subject matter symbolic of nature such as plants, mountains, water, and animals. From the mid-2000s, he concentrated primarily on creating Nomadic Animals and Dual Fused Animals, two series in which wild animals are brought to the focus of his work. His interest was in the evolution from humans to animals. ● The animals Hur Jin has depicted are unfamiliar to contemporary people. He paints wild animals inhabiting tropical grasslands and forests such as lions, giraffes, hippos, mountain goats, zebras, and rhinos. The animals contemporary people can come into contact with are at most companion animals raised in human enclosures or animals for meat raised by factory farming and brought to our dining tables. Hur portrays animals in nature that modern urbanites including himself can rarely see unless they are unethically captured and displayed in zoos. His work of painting wild animals that exist in nature but are absent in the human world is concerned with 'reproducing' and 'imagining' animals as if embodying the multiple meanings of the word 'painting.' He repeatedly paints animals to bring wild nature before the eyes of contemporary people. ● In the Nomadic Animals series, animals, tools, machines, and humans are randomly placed in the scene, but their scale, color, and expression follow a predetermined format depending on the material. The depiction of form is realistic, but his use of color diverges from strict realism. First of all, Hur depicts several kinds of animals in large sizes by repeating brushwork primarily in brown, green, and blue on an inked background of hanji (handmade Korean paper). The whole body of an animal is filled with sharp, shiny lines with a silver pen. Animals in this series are illustrated prominently in large proportions and disparate textures. In succession, objects of civilization such as shoes, headphones, cars, and airplanes are painted in colors with a higher chroma than those of the animals. ● Hur Jin portrays humans quite differently from animals and machines. He illustrates human figures using a silhouette technique that reveals only the outline. Sections that overlap with the animal or machine are painted yellow, and sections placed in the background are left unfilled with any color to expose the ink color of the background. Humans, expressed simply with intersecting yellow and black planes without any detailed depiction, are only confirmed to be walking upright. They are depicted as 'anonymous humans' without individuality. In the Dual Fused Animals, animals of different species appear as one body. In terms of form, works from this series are in line with those from the Nomadic Animals despite a variation brought on by small rocky isles painted here and there in the background. Meanwhile, the blank spaces of all of his works are in monochrome and then painted with dots in bright and light shades of colors. As a result, his animal series is completed as scenes unique to Hur, in which a collage of animals, machines, and humans is printed on material with halftone dots. ● Nomadic Animals+Humans-Civilization and Dual Fused Animals+Utopia are the full titles of his animal series. Hur is a painter who thinks about the two worlds of wild nature represented by animals and material civilization symbolized by machines, and the humans who exist between them. He may be evaluated as an ecologist because animals are both nominally and actually central in his work. If so, implements and machines in his paintings can be interpreted as critical subject matter of material civilization in opposition to animals. Although animals and machines are artistically depicted in different manners, there is no particular visual basis to judge that their meanings and values are in opposition to each other. Hur juxtaposes nature separated from the lives of contemporary people and the civilization dominating modern daily life but does not think of nature and civilization in a dichotomous way or provide an answer to the question concerning the relationship between the two. ● When it comes to such a macroscopic issue, judgment and selection should be up to a human group, not any specific individual. A human being expressed only as a silhouette between animals and machines looks like a sign arousing attention due to the highly explicit yellow and black color scheme. Hur Jin puts a question to humans who are the hominid, within the order primate, within the class mammal, within the phylum chordate, within the kingdom animalia. We humans are neither wise enough to be called Homo sapience nor special enough to be believed to have been created by God. As Paul Gauguin asked, in the midst of the double crisis of disappearing nature and seemingly unsustainable civilization, "Where do we go?" ● As shown in cave paintings from the Paleolithic era tens of thousands of years ago, the first subjects humans depicted were animals. In order to fully appreciate Hur's animal series, it is necessary to go back to Gauguin's questions and reflect on where we come from and what we are. Historically, humans have projected their desires pertaining to elements such as survival and livelihood, conjury and religion, wealth and power, war and domination, play and leisure, and science and medicine onto animals. In this process, the act of drawing animals and appreciating animal pictures was the main means to satisfy human desires. And the effect of represented animals at times overwhelmed the utility of real animals. If you are a contemporary person who feels that animals are just cute, amazing, or scary, and if you feel that Hur's animals look unfamiliar, you need to look back on art history and human history. Instead of going through the trouble of trying to catch Gilles Deleuze's nomadism in Hur's title 'nomadic,' you may draw a parallel between his animal series and cave paintings rendered long before the settlement of human civilization, before the Holocene, and the Anthropocene. ● Hur's animal series bears a significant resemblance to humanity's first pictures. Wild animals roaming in an infinite space are the main characters in both Paleolithic people's pictures and Hur's paintings, and humans are nothing but minor characters who establish relations with animals as a group of people, not as individuals. Hur repeatedly draws silver lines on the animal's bodies to breathe life into them and make them shine. As reflected in his paintings, implements humans use have become larger and more complex due to the accumulation of technology, but what's left in the end is animals in nature and humans with nothing, based on Hur's formula of 'nomadic animals+humans-civilization' that is, combining animals and humans and then subtracting civilization. Although it does not advocate a return to primitive times when animals and humans coexisted, his animal series suggests that we try to suppress the desires humans have projected and imposed on animals throughout the era of civilization. This alludes to his own desire to create original paintings through an exploration of the origin of painting. ■ Seokwon Choi

'인사동 정보 > 인사동 전시가이드' 카테고리의 다른 글

| 제10회 종근당 예술지상_ 이재훈, 이해민선, 정직성展 (3) | 2023.09.30 |

|---|---|

| “핵 오염수 투기를 당장 중단하라!” 33인이 불 지핀 ‘후쿠시마 조삼모사’전 (0) | 2023.09.27 |

| 핀란드 수교50주년 기념전, 안애경의 핀란드 예술창고 (0) | 2023.09.25 |

| 권성원展 '조형의 기본에서 눈으로 만져지는 그림까지' (0) | 2023.09.20 |

| 김정남展 '심연, 자연율-결이 흐르는 시간' (1) | 2023.09.19 |