악몽을 지우려 해도 도무지 머리에서 떠나지 않았다.

일단 방안에서 벗어나 사람들을 만나려 나섰는데,

불난 지 일주일만의 인사동 나들이였다.

지난 30일 오후 무렵, 정동지와 전시 보러 나갔다.

마침 ‘한국펜화가협회’ 단체전이 ‘경인미술관’에서 열렸다.

지난 1월 전시를 목전에 두고 돌아가신 김영택화백이 생각났다.

그 분이 창립한 ‘한국펜화가협회’ 회원전이 벌써 10회를 맞았더라.

아직까지 명예회장으로 남아있는 고)김영택화백을 비롯하여

구본옥, 권창용, 김경희, 김나현, 김선옥, 김애선, 김욱성, 김중섭,

김현석, 박영정, 손상신, 신미화, 안승일, 안충기, 윤희철, 이승구,

이지승, 이호진, 임동은, 장병수, 정상용, 조명혜, 허진석씨가 참여한 회원전인데,

경인미술관 1관 1-2층을 가득 메우고 있었다,

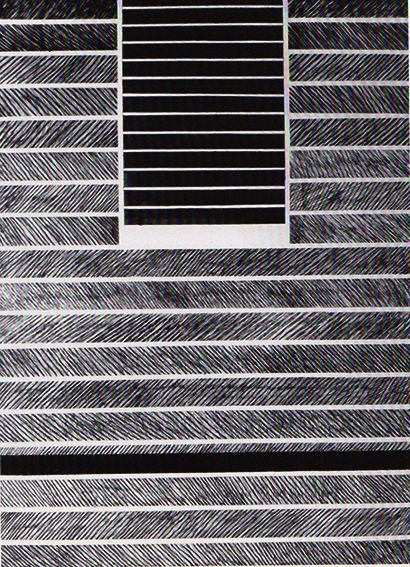

멀리서 보니 마치 흑백사진을 대하는 것 같았다.

자세히 들여다보니 수많은 필선들이 살아 움직이듯 저마다의 소리를 내고 있었다.

동양의 먹물과 서양의 펜이 만나 순백의 화폭을 수놓고 있었다.

펜화는 다른 그림에 비해 시간도 많이 걸리지만, 체력과 집중력이 필요한 작업이다.

섬세한 펜 자국들을 보자니 내 몸의 주리가 틀리는 것 같았다.

대단한 인내의 소산이었다.

사진 같은 정교함이야 노력 여하에 따라 이룰 수도 있겠지만,

작가의 감정이나 사유를 집어넣기는 유화에 비해 더 어려울 것 같았다.

대개의 출품작이 오랜 세월 그려져 온 풍경이나 고건축을 소재로 했다.

날씨나 세월의 궤적을 묘사한 박영정씨와 장병수씨 같은

작품 외는 너무 많이 본 펜화라 좀 식상해 보였다.

오히려 디자인적인 구성의 김중섭씨와 김현석씨 작품이 돋보였다.

기존의 관념을 깨고 작가적 감성을 드러낸 이지승씨 작품도 좋았다.

사람을 좋아해 그런지 몰라도 인물 눈동자 묘사로 감정을 드러낸

김경희씨 작품에 애착이 가고, 임동은씨 작품이 제일 마음에 들었다.

임동은씨는 코로나 방역에 혼신을 쏟는 정본부장과 방역 요원의 얼굴들을 그렸는데,

사회적이고 시대적인 메시지가 어떤 멋이나 기교보다 가슴에 와 닿았다.

펜화의 정수보다 작가의 문제의식을 더 중시하는 개인적 편견인지 모르지만...

이 전시는 5월 4일까지라 이틀밖에 안 남아 서둘러야 한다.

전시장에서 나와 한동안 인사동을 돌아다녔는데,

아는 분은 한 사람도 만나지 못했다.

‘유목민’은 시간이 일러 문이 닫혔고,

돌아가신 강민 선생께서 자주 갔던 ‘포도나무집’은

문 닫은 지 오래되어 마치 폐가 같았다.

도처에 문 닫은 술집이나 가게들이 즐비했다.

코로나가 끝나 정상을 되찾으려면 얼마나 기다려야 할까?

전시 개막식에서 반가운 분들을 만나고 싶고,

함께 어울려 술도 한 잔 하고 싶다.

사진, 글 / 조문호