[공모- 관상이야기] 경직된 얼굴때문에 눈뜬 또 하나의 세상

날이 갑자기 차가워졌다. 연구실에는 아직 난로를 켜지 않았다. 따스하면 머리가 명징하게 맑아지지 않는다. 덧버선과 따스한 실내화, 두꺼운 카디건을 입고 붓을 잡고 작업하기에 그다지 춥지는 않다. 휴일이라 이웃에 사는 딸에게 연락이 와서 함께 식사를 하며 이런 저런 이야기를 나눈다. 그런데 딸이 말한다.

"엄마! 뭐가 그리 언짢아?"

"아닌데… 행사가 있어 종일 다리가 좀 아프고 힘들었지만 기분은 영향없는데… 왜 그러니?"

"신경이 날카롭고 피곤하고 금방 짜증이 터질 것 같아."

딸과 후후 불면서 식사를 한참 하고 나니 또 딸이 말한다.

"엄마! 아까 하고 얼굴이 확 달라졌어! 하하. 아까는 몸이 차가워서 엄마가 그리 경색되었나보지?"

"응… 엄마는 원래 그렇지. 혈기가 안 돌면 얼굴 신경이 뻣뻣해지니깐…."

"저 아이는 누구 닮아 저럴꼬?" 왜 나만 다를까

초등학교 3학년까지 나는 특이체질로 엄마의 등에 업혀있는 때가 많았다. 너무 까매서 사람들이 내 얼굴을 보면 베트콩 아이라고도 하고 제주도 보자기라고도 놀림을 받았다. 바깥의 온도가 내 몸 온도와 차이가 많이 나면 나는 저절로 온몸이 경직되고 표정도 사색에 가깝게 경색이 된다. 그래서 오해를 참 많이 받고 살았다.

초등학교 졸업할 때까지 동네 밖에 나가기만 하면 어르신들이 한결같이 하는 말이,

"저 아이는 누구 닮아 저럴꼬? 제 언니 오빠들과 닮지도 않고… 쯧쯧 제대로 살아갈랑가 몰라. "

우리 형제는 위에서 부터 모두 2살 터울인데 내 위에만 5살 터울이니 나는 늦둥이 인셈이기도 하고, 7남매 막내로서 엄마가 나를 노산으로 낳아서 어릴 적부터 유달리 병약했다. 신경장애로 잘 넘어지기도 했던 탓도 있었다.

동네 사람들이 그럴 때마다 나는 오빠, 언니들과 나를 비교해보기 시작했다. 모두들 피부가 하얗고 건강한데 나만 까맣고 허약하다든가 또는 모두 밝은 태양 아래 태어났는데 나만 한밤중에 태어났다든가 모두들 청력에 이상이 없는데 나만 청신경장애라든가… 나는 얼굴만 다른 게 아니라 모든 것이 다르다는 것을 느꼈다.

사람들은 항상 내가 현실에 만족하지 못하고 불만을 가진 것 같다고 말했다. 까만 얼굴에 사방에 눈치를 살피고 잘 울었다. 나는 항상 내가 긍정적이고 명랑하다고 자부하는데 주변사람들은 그렇게 느끼지 않았던 것 같다. 중학교에 들어 가면서 나는 선생님들에게 출석부로 머리나 등짝으로 자주 얻어 맞았다. 내 얼굴이 불만이 있는 것처럼 경직돼있거나, 대답을 안 해서 선생을 무시한다는 오해 때문이었다.

매 시간마다 선생이 바뀌어 들어오는 중학교 때는 사춘기의 시작이었다. 내 장애에 대해 스스로 제대로 자각하고 인정하고 극복하지 못한 상황이었기에, 내가 청신경장애인이라 아무 소리도 들을 수 없다고 선생들이나 급우들에게 내가 나를 변호할 만큼 당당하지 못했다. 그저 내가 할 수 있는 것은 가만히 있는 것 뿐이었는데 그것만으로도 나는 선생을 무시한다는 오해를 받았고 급우들에게 왕따를 당했다.

성인 이후 얼굴은 스스로 만들 수 있다고?

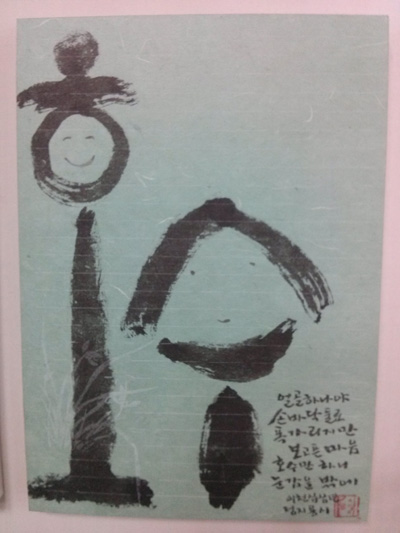

| ▲ 정지용의 '호수'를 캘리그라피로 제작한 작품. 12월 4일부터 17일까지 인사동 시작갤러리에서 침묵의 기쁨전에 전시할 예정. | | ⓒ 이영미 | |

청신경장애 뿐만 아니라 몸이 워낙 차가워 피가 돌지 않으면 혈색이 좋지 않아 그것도 표정에 영향을 준다는 것을 사람들은 잘 알지 못한다. 자연스럽게 나는 내 표정으로 인해서 불필요한 오해를 받지 않기 위해서라도 혼자 있는 시간이 많아졌다.

자연히 혼자 있는 시간이 많아지면서 접한 게 책이었다. 이 책 저 책 가리지 않고 만화에서부터 철학과 에세이, 여행담, 사회과학, 공상소설과 모든 책들을 보았다. 그러다가 점점 문학과 철학쪽으로 집중해서 골라 보게 되었다. 어느 날 한 책에서 본 글귀 두 개가 내 온몸을 쭈뼛거리게 만들었다. 얼굴에 대한 이야기 였다.

'사람의 얼굴은 20세까지는 부모가 만들어 준 얼굴이지만 40세의 얼굴은 스스로가 어떤 마음으로 어떻게 살았느냐에 따라 정해진다'는 내용과 그 뒤에 다시 어떤 책에서 읽은 '수상보다 중요한 것은 관상이고 관상보다 중요한 것은 심상이다. 따라서 심상에 따라 관상이 나오고 수상은 변할 수 있다'는 내용.

성인 이후의 얼굴은 만들어진다는 것은 15세 사춘기 아이에게 아주 획기적이었다. 마치 돈 안 들이고 성형수술을 할 수 있다는 말과 똑같은 효과였을 것이다. 그때부터 나는 내 튀어나온 입을 바로 잡기 위해 틈만 나면 입술에 연필을 물고 코와 귓볼에는 빨래집게를 꼽았다. 물론 이 세상 아무도 모르게….

지금 생각해도 좀 웃기는 것은 결혼해서 내 딸들이 어릴 때도 아이들이 잠잘 때는 코에 안아픈 집게를 해주고 귓볼을 자주 당겨주었다는 것이다. 코가 좀 높아야 복이 들어오고 귓볼이 좀 늘어져야 덕성스럽다는 말을 믿었던 것이다. 이러한 물리적인 행위 말고도 나는 '심상'이 달라지기 위해 마음 공부를 하려고 애를 많이 썼다.

50대, 내가 바라는 노년의 상은...

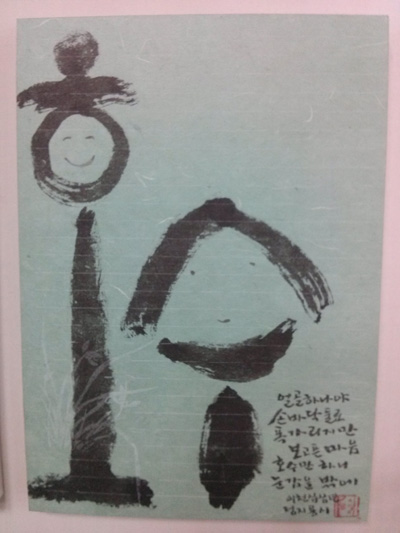

| | ▲ 내가 바라는 노년의 관상은 눈가에 내가 좋아하는 배우 안성기처럼 부채살 같이 온화한 눈주름이 생기고 지금의 눈빛이 흐려지지 않는 것이다. | | ⓒ CJ엔터테인먼트 | |

어릴 때 엄마는 식구들의 사주도 종종 보았는데 가끔 내 손을 잡고 남몰래 우셨다. 내 사주가 초반에 잘 못 먹고 오래 못사는 고비가 있고 그 고비를 넘기면 말년에는 잘 될 수도 있다고 했다. 그때부터 나는 내가 못 먹을 정도로 가난하고 오래 못 산다는것을 유념하면서 바짝 긴장했던 것 같았다. 그래서 나는 20세가 되면 '30세까지 살까?', 30세가 되면 '40세까지 살까? 50세까지 살까?' 생각했고, 50이 넘은 지금도 나는 '60세까지인가?'하고 가끔 어리석게 꼽아본다.

관상과 사주를 믿는 것은 아니지만 이를 참고하면 내가 걸어가는 삶의 길에 유용한 거름도 되는 것 같다. 잘 못 먹는다는 것이 가난해서 못 먹는 것보다 신체적인 위장의 허함으로 소화를 잘 못하는 것이나 그것을 보완하면 별 탈이 없는 것으로 이해를 하면 되는 거였다. 마찬가지로 오래 살든 못 살든 그것이 중요한 것이 아니라 지금 현재 살고 있는 이 시간을 잘 살면 되는 것이다.

나는 매 순간 내 마음을 최대한 평화롭게 하는 데 집중한다. 그리고 늘 입술에 미소를 지으려 노력한다. 사람들과 미팅하기 전이나 강의실에 들어가기 전에는 화장실이나 차 안에서 어릴 적과 똑같이 볼펜이니 종이를 물고 노래를 하거나 거울을 보면서 안색을 펴는 눈 운동 눈썹 운동, 입 운동을 한 후에 들어간다.

그런데 웃지 않고 얼굴이 경직되었을 때도 사람들이 간간히 오해를 하더니 이제는 늘 웃어도 오해를 하는 일들이 또 생긴다. 속상해야 하는 어떤 상황에서 표정이 어둡지 않고 밝으니 '사오정'이란 놀림을 받기도 하고' 비웃는 건가요?' 하는 오해도 받는 것이다.

얼굴 표정이 마음대로 되지 않았던 어릴 적과 얼굴 표정을 마음대로 움직일 수 있는 지금의 나 사이에는 40여 년의 세월 간격이 있다. 그러나 그 세월과 무관하게 그때나 지금이나 나의 존재는 그냥 그대로 안녕히 세월의 줄타기를 타고 있고, 사람들도 여전히 그때나 지금이나 자유롭게 착각하고 있다. 그 세상살이가 나는 여전히 신기하고 신비하다.

유달리 어둡고 경직된 나의 관상 덕분에 나는 심상의 세상에 눈을 떴고 그것이 참 감사하다. 만약 내 관상이 유달리 좋았다면 나는 심상을 모르고 보이는 형상의 세상에 집착하는 탐욕스러운 인간이 되었을지 누가 알겠는가? 그래서 사주대로 요절했을지도 모를 일이다.

내가 바라는 노년의 관상은 눈가에 내가 좋아하는 배우 안성기처럼 부채살 같이 온화한 눈주름이 생기고 지금의 눈빛이 흐려지지 않는 것이다. 그리고 입술 운동을 하지 않아도 입이 저절로 백일이나 돌된 아이나 문수동자상처럼 이래도 저래도 잘 웃었으면 좋겠다. 심상은 "당신이 있어서 오늘 나도 기쁩니다"하는 내 살아있는 심장의 두근거림이 내가 만나는 사람들마다 잘 전해지면 바랄 바가 없을 것 같다.

덧붙이는 글 | 관상이야기 응모글입니다. 정지용의 '침묵의 기쁨'展 안내 12월 4일부터 17일까지 인사동 시작갤러리에서 |