OVERLAY

김은진展 / KIMEUNJIN / 金銀珍 / painting

2022_0518 ▶ 2022_0524

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 11:00am~06:00pm

갤러리 도스

Gallery DOS

서울 종로구 삼청로7길 37

Tel. +82.(0)2.737.4678

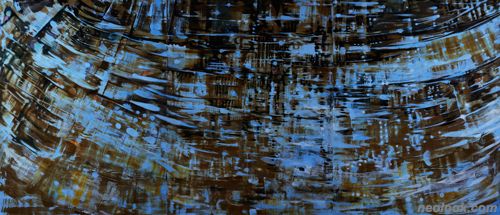

회화의 해부학 ● 전자기파가 투과된 육체의 살갗은 녹아 없어진 듯하다. 뼈 가지들과 장기들이 하얗고 앙상한 모습으로 검은색 배경지 위로 디졸브된다. 살가죽과 피와 조직들이 해제된 채 오직 육체의 핵심만 남아 있는 X-ray 사진은 사각 틀 안에서의 신체의 유한성과 무한성을 동시에 나타낸다. 캔버스로 치환시켜 볼 수 있는 이 사각의 틀은 회화가 단순히 대상의 모방이나 재현에서 그치지 않음을 암시하는 것이기도 하다. 다시 말해 회화는 단지 표현의 수단이나 방법으로만 활용되지 않는다고 할 수 있다. 특히 물감을 여러 차례 덧칠할 수 있고 건조가 느린 유화의 경우 덧칠된 겉면의 안쪽에 화가가 처음으로 의도했던 바가 숨겨져 있는 경우가 많다. 때문에 작품의 해제와 해체를 통해 성립되는 이 유한적이고도 무한적인 행위들은 회화에 회화 그 자체로서의 목적성을 부여한다.

한 화면이 사라지면서 다른 화면으로 서서히 전환되는 기법인 디졸브는 이전 화면의 밀도가 낮아짐에 따라 겹쳐지는 다른 화면의 밀도가 높아짐으로써 가능하다. 이 기법은 화면을 해제함으로써 구성하고 조립하는 것과 같다. 화면의 연속성을 위해서 서로 밀접한 관계에 놓여 있는 장면을 연결 짓고 다른 한편으로는 시간이나 장소의 변화를 의미하거나 우연적이고 특수적인 효과로도 사용되기 때문이다. 따라서 디졸브를 통해 전환되는 화면은 동시성을 기반으로 시공간의 단순 구축이 아닌 융해와 혼합을 창출해낸다. 그 어디에도 위계와 한계는 없으며 새로운 연속과 연상만이 존재할 뿐이다. 그리고 이러한 변형이야말로 하나의 화면 내에서 벌어지는 유한하고도 무한한 동시성의 표지라고 할 수 있을 것이다.

이 경계와 위계가 없는 동시성은 김은진이 창작활동을 함에 있어서 주목하는 부분이다. 김은진의 회화 작품은 디졸브와도 같은 오버랩을 표방하고 X선 사진과도 같은 사각의 틀인 캔버스를 신체와 결부시켜 보기도 한다. 작가는 현실에서 언어로 표현하기 힘든 일련의 감정들을 캔버스로 옮겨내 시각화함으로써 마주하기에 이른다. 그렇게 새로운 감각을 얻어 점화된 이미지들은 다시 작가를 통해 밀려나고 편평해짐으로써 소화된다. 캔버스 내부에서 일어나는 이 치열하고도 무던한 과정은 마치 이미지가 죽음과 탄생을 맞이하는 것과도 같다. 더 명확히 말하자면 각 개별적인 속성을 지닌 죽음과 탄생이라기보다는 연속적 속성을 내포하는 죽음을 통한 새로운 형태의 부활이라고 할 수 있을 것이다.

일차적으로 대상이 캔버스에 재현되는 것은 맞으나 김은진은 이 실재를 겨냥하여 층을 숨기거나 노출시키는 등의 변형을 가하면서 그리는 것과 동시에 지워나가는 행위를 충실히 반복한다. 따라서 캔버스 화면의 겉면에 살가죽처럼 흡착되어 있고 거스러미처럼 일어나 있던 감정의 단순 모방이나 재현은 사라지게 되고, 들키고 싶거나 드러날 수밖에 없는 감정 그 이상의 정서와 근본적인 메시지들이 디졸브되어 마치 육체의 핵심처럼 또렷하게 존재하게 된다. 즉 작가가 새로운 붓 터치로 쌓아올리는 화법 이전의 색채들을 덮어 버리는 것이 아닌 새로운 색채와의 혼합을 통해 우연적이면서도 밀접하게 관련짓는 창조와도 같으며, 나이프로 화면의 표면을 긁어내는 화법은 상처의 감촉저럼 피부로 느껴질 수 있는 선형적인 미감을 조성함과 결을 같이한다.

그러나 김은진의 작품에 치밀한 계산은 없다. 단지 캔버스를 배경으로 하는 회화라는 매체에 덧칠함으로써 밀어내고 긁어냄으로써 생성하는 화법을 구사하여, 새롭게 발생하는 화면의 우연성과 유기성을 통해 드러내지 않았으나 존재하는 것들로 화면을 전환하는 것이다. 이 계산되지 않아서 불온전하지만 디졸브됨으로써 연속성을 부여받는 화면상의 각 에피소드들은 인간의 경험들과 그것을 통해 이어지는 삶과 연결된다. 이처럼 작가가 회화를 해제하고 해체하며 변형시키는, 회화에 대한 해부와도 같은 이 과정들은 회화를 새로이 재생하게 만든다. 회화가 온전히 회화로서 존재할 수 있게 만드는 힘을 갖게 되는 셈이다. 김은진의 작품을 마주한 순간 어느 한 회화의 연대기가 당신 앞에 오버랩될 것이다. ■ 김혜린

Vol.20220518f | 김은진展 / KIMEUNJIN / 金銀珍 / painting

'인사동 정보 > 인사동 전시가이드' 카테고리의 다른 글

| 송도영展 '리틀보이 도영씨의 그림일기' (0) | 2022.05.23 |

|---|---|

| 노무현의 '사람 사는 세상'전이 인사동에서 열린다. (0) | 2022.05.21 |

| 신학철외 열 명이 보여주는 '시대를 그리다' - 하이-스토리, (0) | 2022.05.07 |

| 김재형展 '얼음 위의 불' (0) | 2022.05.05 |

| 이명복展 '어멍' (0) | 2022.05.03 |