이주영의 ‘墨’ 개인전이 지난 8월19일부터 28일까지 인사동 ‘모나리자 산촌’갤러리에서 열렸다.

전시 마지막 날 보게 되어 소식이 늦었지만, 꼭 기억하고 싶은 전시였다.

요즘은 전시 소개 글을 가급 적 쓰지 않는 편이다.

인사동에서 열리는 좋은 전시나 지인들 전시는 소개하지만,

그것도 다른 분이 쓴 글을 옮기는 정도에 그친다.

그런데, 등잔 밑이 어둡다는 옛말처럼,

이주영씨 ‘묵’전이 인사동에서 열리는 줄을 모르고 있었다.

정영신씨 사진전이 열리는 ‘갤러리인덱스’에

전시작가가 가져온 전시 팜프렛을 보고서야 알게 된 것이다.

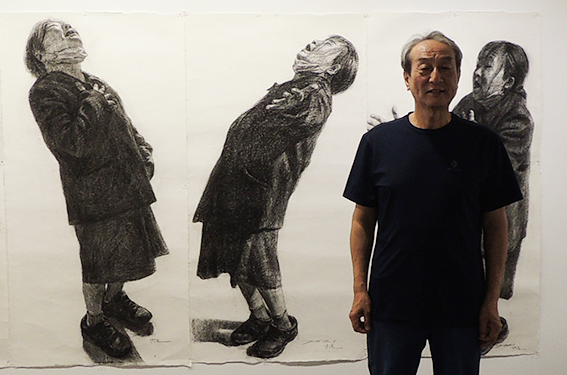

이주영씨 그림은 빈민을 주제로 다루어 기대하고 있었는데,

전시 철수하러 왔다는 말에 서둘러 보았다.

전시가 열린 ‘모나리자 산촌’으로 들어서니, 진득한 사람 냄새로 도배되어 있었다.

가난과 소외를 드러낸 사람들 모습은 어떤 예술적 울림을 뛰어넘었다.

인간애에 대한 손놀림 자체가 빈민의 숨결처럼 날이 서 있었다.

그러한 예술적 손놀림에 본성이 가려질까 경계한다.

사실, 나 역시 긴 세월 사람을 찍었으나 사람처럼 알 수 없는 것은 없다.

그림이든 사진이든 겉모양은 재현되지만, 그 사람의 본성은 드러낼 수가 없다.

그래서 사람을 찍는 것보다, 사람 아는데 공을 들인다.

서문을 쓴 미술평론가 곽대원씨 말처럼

‘그의 그림은 뜬구름 같은 비평 용어가 들어갈 틈 없이 정직했다“

아래는 작가의 글이다.

”지동교 위엔 여전히 바람에 노출된 흔들리는 영혼들이 각자 초점 잃은 무표정한 얼굴을 하고 있습니다.

코로나19가 진정국면으로 접어들고 많은 이들이 다소 안도하며 희망을 점치고 또는 불확실한 내일에 불안감을 갖기도 합니다.

어제가 내일인 이들은... 감히 예단하거나 건방진 미안함을 경계하며 내가 그리는 이 시간들이

어떤 의미를 갖는 가는 나의 진정성의 몫이겠지요. 매일이 흔들림 속에 있네요.“

사진, 글 / 조문호

'인사동 정보 > 인사동 전시가이드' 카테고리의 다른 글

| 김형민展 '그림의 떡' (1) | 2023.09.02 |

|---|---|

| 인사동과 강북지역 갤러리, 2023년 9월 전시 일정 (0) | 2023.09.01 |

| 韓日藝術通信8展 (1) | 2023.08.28 |

| 지민석展 '백팔신중도' (0) | 2023.08.27 |

| 양상용 그림책 원화전 “사할린 아리랑" (0) | 2023.08.24 |