나종희의 '터널II'가 지난 19일 ‘인사아트센터’ 2층에서 시작되었다.

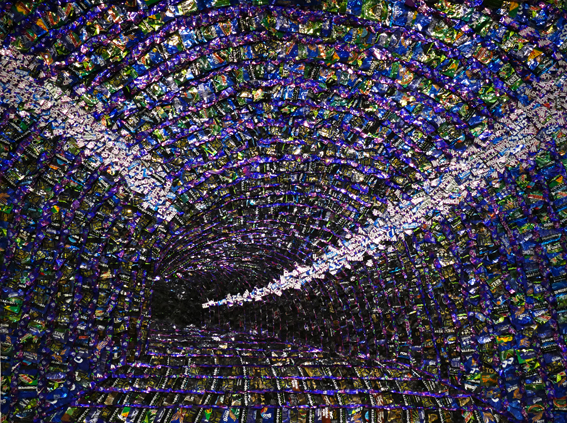

전시장을 돌아보니, 버려진 깡통을 두들기고 오려 붙여 만든 갖가지의 형상들이 화판을 가득 메웠는데,

뻔쩍거리는 화려함 속에 도사린 짙은 그림자가 헤어날 수 없는 터널처럼 무겁게 다가왔다.

화려하고 편리한 삶에 의한 인간 황폐화를 비판하는 시각적 울림은 오래갔다.

3년 전 ‘나무아트’에서 열린 ‘터널I’보다 대작들로 이루어져 그런지, 훨씬 강열했다.

정말 놀라웠다.

버려진 폐품에 불과한 깡통으로 물질 문명을 비판한 메시지에 앞서,

고지식하게 이루어낸 작가의 노동력에 고개 숙이지 않을 수 없었다.

욕망의 배설물인 코카콜라나 커피 같은 깡통에 새겨진 상품의 색깔도 각양각색이지만,

조각 조각의 이미지를 퍼즐 맞추듯 형상화한 치밀함은 미술과 조각을 넘어 과학의 경지를 넘나들었다.

깡통의 색깔은 말할 것도 없고 조각 조각 오려 붙힌 방향에 이르기까지 치밀하게 계산된 것 같았다.

조명 각도에 따라 달라 보이고 보는 위치마다 달라 보였다.

재활용품으로 만든 최고의 작품이 아닌가 생각된다.

자개의 빤짝거리는 아름다움과는 차원이 다른, 아름다움을 넘어 인간답게 살자는 메시지였다.

인간의 욕망이 끌어들인 블랙홀은 빠져나올 수 없는 터널 같았다.

때로는 웅크리거나 곤두박질하는 인체에, 해골도 모자라 똥도 벽에 붙어 놓았다.

똥을 자본으로 빗댄 작가의 직설적인 표현처럼 깡통처럼 텅 빈 자신을 보는 것 같았다.

한때 세상을 풍미했던 말 “Yes i can”, 예, 나는 할 수 있습니다가 아니라

예, 나는 깡통이로 소이다.

아래는 작가의 말이다.

“대량 생산된 음료들의 용기인 알루미늄 캔들은 언제 어디서나 누구든 가볍게 욕망을 채우고 내던져 버리는 찌끼기이자 배설물이다. 우리가 묶여 사는 체제의 똥이다. 가위로 오려내진 캔 조각을 나무망치로 반짝임을 덜어내면, 그로부터 우리가 사는 아파트와 빌딩 숲이 이끌려 들어온다. 이전의 손도끼는 힘차게 골을 내며 달렸지만, 캔 조각들은 둔탁하고 위태로운 기호로 켜켜이 포개지며 화면에 거대한 어떤 형태로 구축된다”

전시장에서 반가운 분을 많이 만났다.

전시작가인 나종희씨 내외분을 비롯하여 주재환, 김정업, 박진화, 박흥순, 두시영, 김영중, 변대섭, 김보중,

성기준, 김윤기, 김경복, 양상용, 임정희, 이필두씨 등 화단에 내노라 하는 분들을 두루 만났다.

이날은 동자동에서 초상사진 찍느라 큰 카메라를 들고와 찍어야 할 때 못 찍었다.

전시장을 나오다 김재홍씨를 만났으나 꺼낼 겨를이 없었다.

카메라는 손에 있어야 카메라지, 가방에 있으면 카메라가 아니라고 했던 평소의 말이 생각났다.

후회하며 카메라를 꺼냈더니, 약속이나 한듯 고옥룡씨가 나타났다.

사진:글 /조문호

나종희의 ‘터널’은 오는 24일까지 열린다.

'인사동 정보 > 인사동 전시가이드' 카테고리의 다른 글

| 인사동 골동상이 총 출동한 ‘도자기 서화 특별전’이 열린다. (0) | 2023.04.25 |

|---|---|

| 신철균展 '해를 안고 산을 보다' (0) | 2023.04.24 |

| 정지연展 '22.8월 ~23.4월에 만난 얼굴들' (0) | 2023.04.20 |

| 성신여자대학교 대학원展 '느린파동' (0) | 2023.04.15 |

| 추니박展 '흩어지고 부서지고 기억되는 풍경에 관한 기록' (0) | 2023.04.14 |