사람이 좋아 사람을 찍지만 잘못된 걸 눈감지 못해 많은 사람을 잃어버렸다.

나에게 사진을 알게 한 최민식 선생 말처럼 인간애가 부족한 것은 아닌가?

이런저런 생각에 잠 이루지 못 하다 선생의 지난 사진들을 꺼내 보았는데,

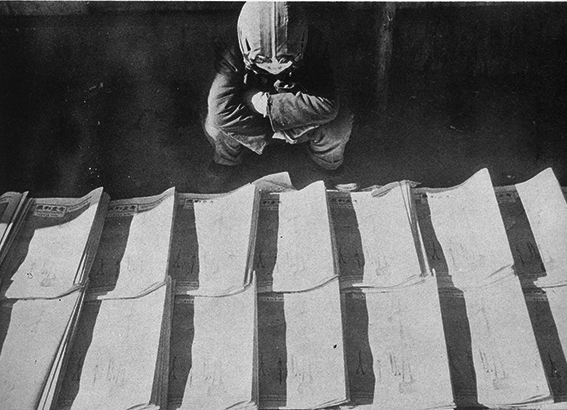

그 사진들은 따뜻한 인간애에 의한 순간포착이 과히 독보적이다.

처절했던 시대적 아픔을 더하지도 빼지도 않고 있는 그대로 증언하고 있었다.

선생은 에드워드 스타이켄이 기획한 사진집 ‘인간가족’에 매료되어 사진을 시작하셨지만,

나는 68년 '동아일보사'에서 국내 최초로 펴낸 선생의 사진집 “인간”에 감명 받아 시작했으니,

인간이란 주제는 뗄레야 뗄 수 없는 관계였다.

길을 가면서도 선생의 시선은 항상 주변사람 표정과 동작에 꽂혀 있었다.

다음동작을 예견이나 한 듯, 독수리가 매를 꽤 차듯 셔터 누르는 스냅솜씨는 대단했다.

내가 선생을 만나 사진을 시작했던 70년대 중반은 자갈치시장이 선생의 주 무대였다.

아침 일찍 어시장에서 시작된 일정은 정오 무렵에는 남포동 ‘전원다방’에 앉아 고전음악을 감상하였고,

오후에는 내가 운영한 ‘한마당’에서 지인 만나는 일이 대부분의 일정이셨다.

사진하는 분보다 화가나 문인과 자주 어울렸다.

허구한 날 사진에 미쳐 서울로 지방으로 떠돌아 다녀 가게에 소홀할 수밖에 없었는데,

어느 날 선생께서 부산에 사진학원을 차리면 어떻겠냐고 물으셨다.

귀가 번쩍 뜨이는 제안이라 곧 바로 상경하여 사진학원에 수강신청부터 하고,

민태영선생께서 운영한 낙원동 ‘한국사진학원’ 커리큘럼이나 운영방법을 알아보기 시작했다.

문제는 서울의 대표적 학원인 ‘한국사진학원’도 수강생이 적어 고전하고 있었는데,

그마저 사진병으로 입대할 수 있는 특전 때문에 가능하다는 것이다.

결국 부푼 꿈을 접을 수밖에 없었는데, 사진으로 돈 벌기에는 너무 먼 당신이었다.

누구보다 존경할 수밖에 없었던 선생과 나 사이에 공통점이 몇 가지 있었다.

인간에 대한 애착은 말할 것도 없거니와, 한번 물면 놓지 않는 일에 대한 근성이 첫 번째라면

두 번째는 음악을 유별나게 좋아한다는 점이다.

또 하나 공통점은 다음 세상이란 존재하지 않는다는 데 일치했다.

선생께서는 카톨릭 신자였으나, 사후 세계를 믿지 않는 현실적인 분이셨다.

사람은 죽고 나면 끝이니, 열심히 일하고 재미있게 살라는 것이다.

심지어 죽고 나서 문상 가는 것조차 아무 의미 없는 일이라며,

내가 죽어도 그 시간에 사진이나 열심히 찍으라고 말씀하셨다.

오로지 사진만이 살아가는 목적인 것 같았다.

그리고 선생은 정이 유달리 많으셨다.

내가 부산 가게 문을 닫은 후, 서울에서 직장생활을 할 무렵이었는데,

한번은 고향에 취재차 내려 갔다가 카메라 가방 채 몽땅 도둑맞은 적이 있었다.

억장이 무너져 카메라바디와 렌즈 번호들을 적어 분실공고를 잡지에 게재했는데,

그걸 본 최민식 선생께서 서울 오실 때, 안 쓰는 카메라가 있다며

니콘FM 바디와 105미리 랜즈 하나를 갖다 준 것이다.

“사진 찍는 사람이 잠시라도 카메라가 없으면 안 된다”면서...

그런 인간미 넘치는 선생의 반세기 동안의 역사적 작업을 열쇠구멍 사진이라 폄하하던 자들이

선생의 사진상이 제정되니 달랑 꽤 차고 앉아 끼리끼리 나누어 먹은 것이다.

결국은 비리가 들통 나 상까지 없어지게 만들었지만...

사진가는 아무 말이 필요없다. 오로지 남아있는 사진이 말해주니까...

내년에는 주옥같은 선생의 '휴먼'사진전을 서울에서 만나볼 수 있었으면 좋겠다.

11년전 노환으로 돌아가신 이듬해에 ‘눈빛출판사’에서 발행한 최민식선생의 “휴먼선집”에는

그동안 발행된 열 세권의 '휴먼' 사진집을 집대성한 작품집으로,

우리 사회의 가난하고 소외된 이웃과 인간의 희로애락이 보석처럼 담겨 있다.

글 / 조문호

'조문호사진판 > 사진 이야기' 카테고리의 다른 글

| 구와바라 시세이의 미군위안부가 포함된 '다시 돌아본 한국' 사진전이 열린다. (1) | 2024.11.18 |

|---|---|

| 이광수의 "인간은 악이다"출판 기념전 특강이 '갤러리브레송'에서 열렸다 (2) | 2024.11.16 |

| 아산 가는 걸음에 ‘백암길사람사진관‘의 ‘사람 사는 이야기’ 설치전도 돌아보시라. (8) | 2024.11.12 |

| “사람 사는 이야기‘ 사진 설치 전으로 행복에 지쳐버렸다 (3) | 2024.11.05 |

| “사람 사는 이야기“전의 사람 사는 맛 (8) | 2024.10.31 |