눈멂, Blinding Scenery

한상진展 / HANSANGJIN / 韓相振 / mixed media

2023_1006 ▶ 2023_1101 / 월요일 휴관

초대일시 / 2023_1007_토요일_05:00pm

관람시간 / 10:30am~07:00pm / 월요일 휴관

두나무아트큐브

DOONAMOO ARTCUBE

경기도 안양시 예술공원로 131번길 49

@doonamoo_artcube/

www.youtube.com/@Doonamoo_Artcube

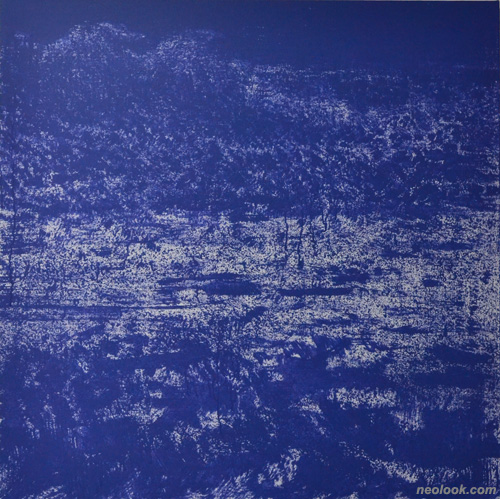

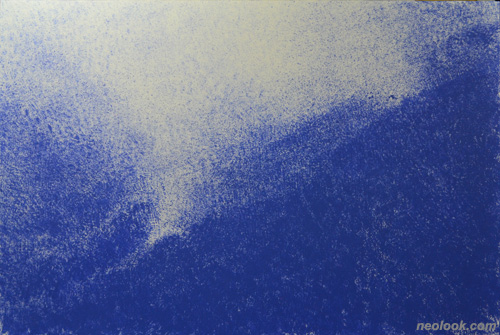

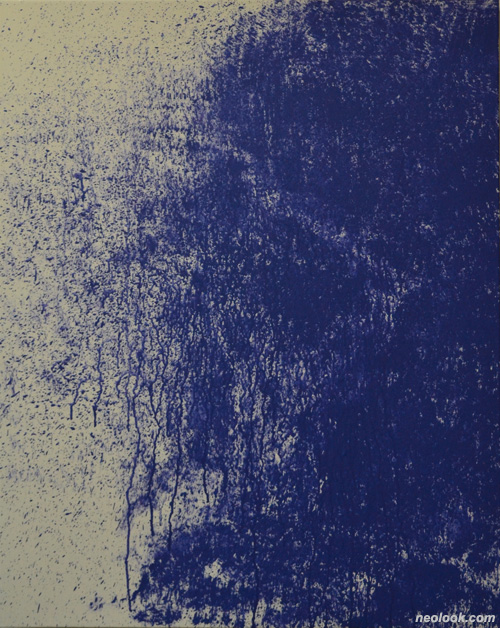

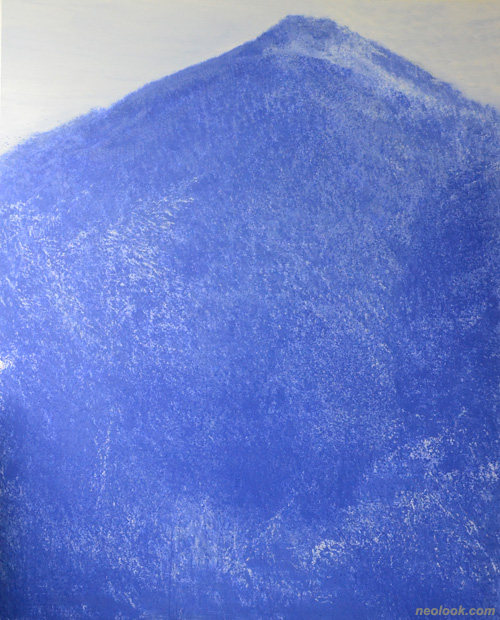

두나무아트큐브에서는 한상진 작가의 『눈멂, Blinding Scenery』 展을 기획하였다. 그의 작업은 드로잉과 회화(painting) 그리고 버려진 사물을 채집하여 숨결을 불어 넣는 오브제(objet) 작업으로 이루어진다. ● 작가의 작업은 주로 길 위에서 이루어진다고 말한다. 낯선 자리에서 만나게 되는 풍경과 사람들, 그 속에 담긴 삶의 모습들, 친근하면서도 낯선 언어들과의 만남, 접촉을 통해 스스로를 성찰하고 되돌아보는 것이다. ● 그의 되돌아 봄에는 어떤 것들이 담겨 있을까... 그곳에는 이름 없는 풍경과 스쳐 지나가는 사람, 돌아올 수 없는 시간, 보잘것없는 사물들, 변화하며 사라져가는 자연의 풍경들이 자리하고 있다. 서양의 전통적 사유가 자연을 인위적인 환경으로 조성하는 것임을 의미한다면 동양의 사유에 있어서 '자연은 스스로 그러한 것'을 말한다. 작가가 그려가고 있는 소박하면서도 현대적인 회화작업 속에는 이러한 전통적 사유와 함께 우리가 성찰해야 할 '오래된 미래'가 스며들어 있다.

길 위에서, 멈춰서서, 한없이 바라보게 되는 순간을 작가는 '눈멂'이라고 말한다. 눈멂이란 수동적으로 이끌리는 '중지'의 순간이 아닌가... 중지의 순간-이끌림, 의식과 의미가, 이성의 구조적 판단이 멈추는 응시의 순간, 수행자의 묵상처럼 찰나가 전해주는 울림을 그는 마음의 숨결, 몸의 감각을 통해 화면으로 전이시키고 있는 것이다. ● 이번 전시에는 2023년 전후, 풍경과 사물을 응시해온 수묵드로잉을 포함하여 페인팅 작업 그리고 채집된 오브제로 재구성된 가변설치작업을 선보일 예정이다. ● 한상진 작가는 홍익대학교와 동 대학원에서 회화를 전공하였다. 2005년 전후 「문명의 침실」 연작, 2008년 전후 「FLASH GARDEN」 연작, 2011년 전후 「응시와 명상」 연작, 2014년 전후 「소요逍遙-흐르는 풍경」, 「무경계, NO BOUNDARY」, 「미명微明」 연작 등, 실험적인 작업을 진행해 왔으며 20여 회의 개인전과 100여 회의 기획전 및 단체전에 참여하였다. 두나무아트큐브

눈멂-Blinding Scenery ● 나는 이름 없는 풍경들이나 버려지고 오래되어 허름한 사물들에 이끌린다. 의미화되거나, 화석화되거나, 기호화된 것들과는 거리가 먼, 일상 속에서 마주하게 되는, 걸음을 멈추게 하는 응시의 순간이 작동하게 되는 계기는 무엇일까. 그것은 보여지는 것 이상의 바라봄이며 시선이 시선 속에 그 이상의 나머지를 품고 있기 때문일 것이다. 알 수 없는 삶의 계기들은 거부할 수도 온전히 받아들여질 수도 없는 친밀하고도 낯선 모호함을 숨기고 있다. ● 문화적으로 가공된 이미지들은 공시적 의미(connotation)로 기능하며 독자의 체계와 공명하겠지만, 이미지가 그 너머의 타자성을 품을 때, 롤랑 바르트(Roland Barthes)가 『밝은 방』에서 제기한 개념 푼크툼(punctum, 푼크툼은 라틴어로 '찌름'이라는 의미로, 이미지를 봤을 때 다가오는 충격과 여운의 감정을 말한다)처럼 숨겨진 틈으로 이어지는 강렬한 분열이 발생하는 것인지도 모른다. 그러한 의미에서 이미지는 때로 폭력적이고 위험한 것일 수도 있다. ● 분열의 시간은 일상 속에서 접하는 시간의 나눔과 선형적인 구분 사이에 있다. 동일성을 배제한 타자들의 목소리는 어두운 심연에 몸을 움츠리고 보이지도 들리지도 않는 목소리로 존재하고 있는 것이다. 그것은 침묵이 또 다른 소리의 형상이며 침묵 또한 온전하게 의미로 정립되는 것을 방해한다. 동행하던 내 안의 내가 길 건너 저편에서 손짓하고 있을 때 우리는 그것을 유령이라고 부를 수 있을 것이다. 도플갱어(doppelganger), 겹침(overlapping)은 그러한 의미에서 나에게 온전치 못한 불가능한 의미의 세계로 길을 안내하고 있는 것인지도 모른다. ● 풍경 속에서 풍경이 되어가는 순간들은 길 떠남으로부터 시작된다. 흐린 날의 기행, 목적 없이 떠나는 길에 만나는 풍경들은 변증법적으로 충족시켜가는 과정이 아니며, 다시는 고유성으로 돌아오지 못할 수도 있는 실패하는 여행이다. 죽음으로 이어지지 못하는, 이미 죽은 것들은 내가 어쩔 수 없는 나의 또 다른 모습들이다. 벗어남, 회의, 전락, 공포의 감정, 무의식... 존재는 언어적인 의미로 해석이 안 된다. ● 모리스 블랑쇼(Maurice Blanchot)는 유한성의 무한한 지속을 존재의 참을성(patience)이라고 한다. 의미는 급하고 참을성이 없다. 어떤 것에 속하려고 하는 강박은 의미에 집착하는 것이다. 그러한 의미에서 벌거벗은 존재로서의 연기는 나에게 종결되지 않는 물음을 제기한다. 존재는 의미에 편입되는 것이 아니라 흐르는 풍경 속에 몸을 담고 있다. 중지의 순간에도 흐르는 풍경은 고유한 자리가 없다. 죽음은 죽임으로 종결되지 않는 욕망이다. 흔적으로만 이야기할 수 있는 죽음은 시간적인 차연으로 존재함으로 풍경이 풍경으로 다가오는 순간은 벌거벗은 풍경으로서, 재현 불가능한 풍경으로서만 이야기될 수 있다.

기억할 수 없는 타자, 역사 속에서 반복되어 살아 숨 쉬는 죽음의 순간들은 말할 수 없는 것을 포함하고 있다. 사진가 육명심(陸明心) 선생은 "나는 농경사회의 마지막 세대이다. 지난날 원시인들이 바위에 암각화를 남겼듯이, 그런 심정으로 우리 시대 사람들을 사진으로 담았다."라고 말했다. 그의 사진집 『백민(白民)』에 수록된 윤세영 선생의 글을 참조하자면 1970년대 말 시작된 『백민(白民)』 연작은 낮은 곳에서 한국인의 정서를 지탱하고 있었던 기층민, 삼베나 모시옷을 입은 옛 삶의 원형을 담백하게 보여준다. 영적이고, 신비로운, 무속적이고, 토템적인 분위기는 사진들에서 보여주는 강렬한 정면성에 나타나 있고 바라봄과 보여짐의 사이에서 발생하는 이러한 현상, 서로를 마주하면서 발생하는 라포(rapport)를 형성하는 것으로 본다. 관계의 형성은 서로의 경계가 무너지는 교감을 바탕으로 한다. 그러한 의미에서 육명심 선생의 작품집 『백민』은 시대의 풍경을 호명하는 것이고 오늘날 기층민이란 의미가 무엇인가를 성찰하게 해준다. 나에게 존재란 그리고 그림이란 이름 없는 것들 속에서, 그 관계 속에서 삶-죽음을 호명하는 것이다. ● 나는 1970년대에 태어나 1980년대, 1990년대, 2000년대의 시대적인 상황을 묵시해 왔다. 정치적인 형세, 흑백에서 컬러로의 전환, 농경사회에서 산업사회로의 전환, 아날로그에서 디지털로의 전환을 경험하였다. 급속도로 변화하는 시대적 풍경 속에서 자본의 흐름이 존재를 지배하는 방식은 우리의 삶을 서구의 그것보다도 더 비자연적으로 획일화시키고, 물질화된 환경 속으로 소외시키고 있다. 그리하여 생산과 소비 속에서 남겨진 잉여, 의미로부터 버려진 사물과 풍경들은 일렁이는 시선의 동일성 속에서 나를 애착(affection)하게 만드는 것인지도 모른다. 땅 위에 떨어진 열매, 투박하게 마모된 조약돌, 빛바랜 플라스틱이나 유리 파편들, 녹슨 쇠붙이, 바닷가에 떠내려온 부유목, 수변 풍경, 적벽... 풍상이 담긴 나무들, 나타나고 사라지는 하늘의 구름, 하늘과 땅의 경계가 그려내는 모호한 풍경들, 그것들은 그 자체로 원초적이고, 거칠고, 아름답고, 숭고하고 강렬히 눈을 멀게 하고, 삶 속에서 헐벗은 파편으로 흐르며 존재할 수밖에 없었던 텅 빔을 나로 하여금 반복-공유하게 한다. ● 위와 같은 여정 속에서 작품으로 등장하는, 오브제(objet), 최소한의 재료나 물질의 옷을 입은 형과 상의 속삭임들, 미완의 흔적들은 손에 잡을 수 없는 형상들이 되고 만다. 그러한 의미에서 나에게 무경계(no boundary)란 완결되지 않은, 종결될 수 없는 이미지를 사로잡으려는 욕망으로부터 나를 내려놓는 것이다. 천천히, 목적 없이 걷는 길 위에서 만나게 되는 풍경과 사물들, 그러나 이러한 재현 불가능한 것을 재현하려는 시도는 번번이 실패로 돌아온다. 실패의 반복, 그럼에도 불구하고 다시 길을 나서며 풍경을 소요(逍遙)하는 것은 아무런 구분도 가능하지 않은 어둠, 바깥으로 열리는 텅 빔을 환대하려는 태도를 이야기하려는 것이다. ■ 한상진

'게시판' 카테고리의 다른 글

| 다시 '인사동 사람들' 포스팅을 재개합니다. (0) | 2024.10.13 |

|---|---|

| 조한길 매형을 하늘문에서 재회하다. (0) | 2023.10.11 |

| 성묘 길에 만난 낙락장송, 고인의 기개가 떠오르네. (0) | 2023.10.01 |

| 조은겸 시집가는 날 (1) | 2023.09.29 |

| 어머니 기일은 이산가족 만나는 날 (1) | 2023.08.08 |