인사동에서 큰 충격을 받았다.

전시에 의한 충격이 아니라 앞만 보고 살아가는 스스로의 무지를 발견했기 때문이다.

인사동을 그토록 뻔질나게 돌아다녔건만, 인사동에 ‘아르떼 숲’이라는 갤러리가 있다는 것도 몰랐다.

그것도 골목에 숨은 금방 생긴 것도 아니고, 인사동 큰 길가에 들어선 지가 1년이 되었다고 한다.

하기야! 변하는 인사동거리가 싫기도 하지만, 생겼다하면 옷가게라 아예 건물을 보지 않으려고 앞만 보고 갔을지도 모를 일이다.

인사동에 한정된 것만도 아니고 사람도 마찬가지였다.

사람을 좋아해 40여 년 동안 사람을 찍어 왔으나, 요즘은 사람까지 싫어진다.

만나는 분이라고는 인사동을 제 집처럼 드나드는 예술인 들인데, 요즘은 인사동 사람들 마저 잘 만나지 않는다.

또 다른 인간의 속성에 부딪힌 것이다,

가급적 인사동 출입을 자제하며 인사동을 찍는 일마저 삼가하는데, 얼마나 갈지 모르겠다.

사설이 길어진 것은 전시장을 운영하는 문화비평가 정요섭씨와 전시 작가인 류경희씨를 잘 모르고 있었기 때문이다.

두 분 다 폐친 이었다는 것도 전화나 만나기 이전에는 전혀 몰랐다.

페북도 잘 아는 분이 아니면 눈여겨 보지 않기 때문이다.

며칠 전 인사동에서 ‘아르떼 숲’을 운영하는 문화비평가 정요섭씨로부터 메시지를 받아 통화할 기회가 생겼다.

잘 모르는 갤러리가 생겨 꼭 가보야 할 부담 같은 것을 안고 있었는데, 마침 인사동에 나갈 일이 생겨 찾아 간 것이다.

인사동 사거리에서 ‘선화랑’을 지나치다 보니 처음 본 아담한 갤러리가 나왔는데, 전시장을 보고 깜짝 놀랐다.

건물입구에 고양이처럼 앙증맞게 생긴 여인 조각상이 걸려 있었는데, 일 년 가까이 그냥 지나쳤다는 게 도무지 믿기지 않았다.

알고보니, 조각가 박상희씨의 작품이었다.

그런데, 한 쪽 벽을 드리운 전시 현수막이 예사롭지 않았다.

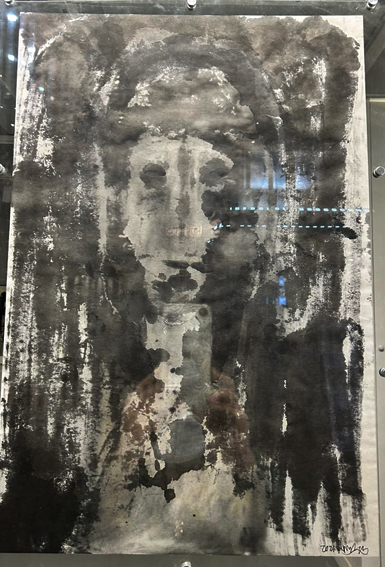

류경희씨의 ‘모른다는 것을 안다’ 현수막 속의 초상이 왠지 슬퍼 보였기 때문이다.

마치 온갖 걱정을 짊어지고 사는 내 모습을 닮아 측은해 보이기도 했다.

전시장에 들어가 작품들을 찬찬히 살펴보았는데, 아무것에도 얽매이지 않는 자유분방함이 좋았다.

류경희의 '모른다는 것을 안다' 전시 작품의 폭은 무진장 넓었다.

서양화나 동양화의 범주에 머물지 않으며 서예작품까지 걸렸는데, 작품 속에는 하나같이 슬픔이라는 공통점이 깔려 있었다.

그가 그린 인물들은 저마다의 오묘한 표정을 지니고 있었는데, 형상은 있으나 어느 특정 인물을 염두에 두고 그린 것 같지 않았다.

때로는 어린이 작품처럼 천진하기도 했고, 때로는 깊은 경지에 다다른 작품 같기도 했다.

또 하나의 공통점이라면 형상은 있으나 구체적이지 않다는 점이다. 즉 기법을 초월하여 작품을 잘 그리려고 애쓰지 않았다는 것이다.

사람 형상은 말할 것도 없고 조류마저 오염된 환경에 처한 슬픈 모습으로 다가왔다.

마치 물질문명에 의해 죽음으로 치닫는 오늘의 자연환경을 말하는 것 같았다.

심지어 아름답게 보여야 할 붉은 홍매까지 선혈 같은 처절함이 느껴졌다.

구상화도 추상화도 아닌 그의 작품들은 아무것에도 얽매이지 않으려는 자유로움만 넘실거렸다.

구체적인 묘사의 생략으로 단순하게 드러난 형태만 있었지 비약도 없었다.

그렇지만 작품들이 살아 꿈틀거렸다. 작가의 철학적 사유가 돋보이는 대목이다.

3층까지 연결된 아담한 공간을 두루 살펴보았으나, 한 번 찾아뵙고 싶었던 정요섭선생은 만나지 못했다.

일층으로 다시 내려왔는데, 마침 전시작가가 자리에 있었다.

방명록에 적힌 이름을 보고서야 반겼는데, 나 역시 작가가 말 걸어와 전시작가 인줄 알았다.

그러나 나는 그를 아무것도 모르는데, 그는 나에 대해 너무 잘 알아 몸 둘 바를 모르겠더라.

그는 전업작가가 아니라 일본에서 농업경제학 교수로 일하는 분이었다.

워낙 다양한 재능을 가진 분이라 사진은 물론 못하는 것이 없는 전방위 예술가였다.

서예에서 시작해 수묵화에서 회화로 점차 폭을 넓혀가고 있었는데, 우리나라에서 갖는 네 번째 개인전이라고 한다.

코로나로 인한 3년 동안 천여 점의 작품을 만들었다는 대단한 노력가였다.

“제가 그리는 모든 그림에는 기존의 이미지가 없습니다. 그냥 손 가는대로 그려집니다. 그것이 제게 있어 자유이기 때문입니다. 그래서 전 붓을 들었을때 제일 행복합니다. 어떤 그림이 완성될지 모르기 때문입니다. 손이 가면 그리고 안가면 그릴 수 없기 때문입니다. 그런 면에서 뇌와 신체가 분리된 셈입니다. 전 그런 게 제가 추구하는 예술의 원형이자 궁극적 목적이라 생각합니다.” / 류경희(전시작가)

“그의 작품들은 보는 이의 마음에 따라 울기도 하고 웃기도 한다. 호되게 나무라기도 하고 따숩게 보듬기도 한다. 도대체 무엇이 이런 생각을 가지게 할까? 그것은 매이고 묶인 바 없는 상태에서 그리는 그림이어서 그런 게 아닐까? 자아(自我)초월의 상태, 무념무상의 상태에서 만나는 진성이란 이런 게 아닐까? / 정요섭 (문화비평가, 아르떼 숲 대표)

인사동 ‘아르떼 숲’에서 열리는 이 전시는 23일까지라 이틀밖에 남지 않았다.

보실려면 서둘러야 겠다.

사진, 글 / 조문호

'인사동 정보 > 인사동 전시가이드' 카테고리의 다른 글

| 예술가를 위한 '씨앗페'를 꽃 피우자. (1) | 2023.03.24 |

|---|---|

| 씨드머니 조성을 위한 아티스트 페스티벌展 "씨앗페" (0) | 2023.03.23 |

| 그 너머_원계홍(元桂泓, 1923-1980) 탄생 100주년 기념전 (0) | 2023.03.19 |

| 박금만展 '10.19 여순을 살다' (0) | 2023.03.18 |

| 박종규展 '시대의 유령과 유령의 시대' (0) | 2023.03.17 |